搜索结果: 211-225 共查到“海洋科学”相关记录14472条 . 查询时间(2.891 秒)

科技日报30亿年前火星或存在一个液态海洋(图)

火星;液态海洋;地球海洋;大气层

2022/1/24

据英国《新科学家》杂志网站17日报道,法国科学家创建了一个基于地球海洋和大气层的模型,并修改相关参数应用于火星环境分析。他们据此得出结论称,30亿年前火星上或存在一个液态海洋。

山东省海科院海洋装备研究所赴能源与环境(青岛)国际联合实验室调研座谈(图)

海洋装备研究 海洋工程 地质环境

2022/3/16

2022年1月17日,装备所赴能源与环境(青岛)国际联合实验室调研座谈,并现场参观了海洋工程地质环境原位观测技术与装备实验室和全球地质灾害大数据监测系统。

中国科学院南海海洋研究所砗磲幼贝响应海洋酸化机制获得新进展(图)

砗磲幼贝 海洋酸化机制 海洋生物资源

2022/10/20

2021年12月31日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态重点实验室研究员喻子牛团队主导,联合中国科学院地球环境研究所和广东海洋大学相关团队,就砗磲幼贝对海洋酸化反应及其机制开展研究的成果“Assessment of the juvenile vulnerability of symbiont-bearing giant clams to ocean acidification”在国际...

科技日报北京12月29日电 (记者崔爽)12月29日,由国家海洋环境预报中心(以下简称预报中心)自主研发的“质量守恒海洋环流数值模式‘妈祖’”正式发布,填补了我国海洋环流数值预报领域的空白,同时该模式在气候变化评估、海洋科学研究、海洋环境安全保障等领域有重大应用价值。

中国科学院南海海洋研究所南海西部深水海底水道的形成和演化机制获揭示(图)

南海西部 演化机制 形成 地球物理学

2022/10/20

2021年12月28日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室(OMG)研究员李伟的海底地貌与沉积动力学研究团队,创新性地揭示了海底麻坑链在深水洋流动力作用下演化为海底水道的成因机制。相关研究成果以“Incision of submarine channels over pockmark trains in the South China Sea”为题发表在美国地球物理学会(AGU)期...

2021年12月21日,由中国科学院南海海洋研究所牵头主持的国家重点研发计划“南海重要岛礁及邻近海域生物资源评价与生态修复”项目顺利完成本年度综合航次任务。 该项目组织实施完成了最后一批的砗磲、珊瑚、海藻和海草等固礁护礁生物在西沙群岛的移植放流,对该区域的生态种群的恢复和生物资源进行了采集和评估;同时安置了水下监控设备,可以对项目示范区域进行了有效的图像和水文监测;此外,航次执行期间,科考队员在赵...

中国科学院南海海洋研究所南海陆缘早白垩世至早新生代伸展事件获揭示(图)

南海陆缘 早白垩世 岩石学 地球物理

2022/10/20

中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室(OMG)构造与模拟学科组博士研究生孙李恒,研究员孙珍、张运迎,副研究员赵中贤等对IODP 367/368航次1504站位采集到的基底绿片岩相糜棱岩开展了显微构造、地球化学和碳酸盐U-Pb定年的研究,发现自早白垩世以来南海陆缘至少经历了两期主要的伸展事件,这两期伸展事件共同导致了南海陆缘的减薄。相关研究成果近日发表在国际地学期刊Marine Geo...

近日,国际著名学术期刊《美国科学院院刊》(PNAS)在线刊登了上海海洋大学海洋科学学院许云平团队及其合作者关于深渊海沟汞埋藏的最新研究成果“汞在海洋最深处的大量积累及其对环境汞循环的意义”。研究发现深渊海沟的面积虽然占全球海洋的1%左右,但自工业革命以来埋藏了大量的汞,在整个海洋乃至全球汞循环中扮演着重要角色。

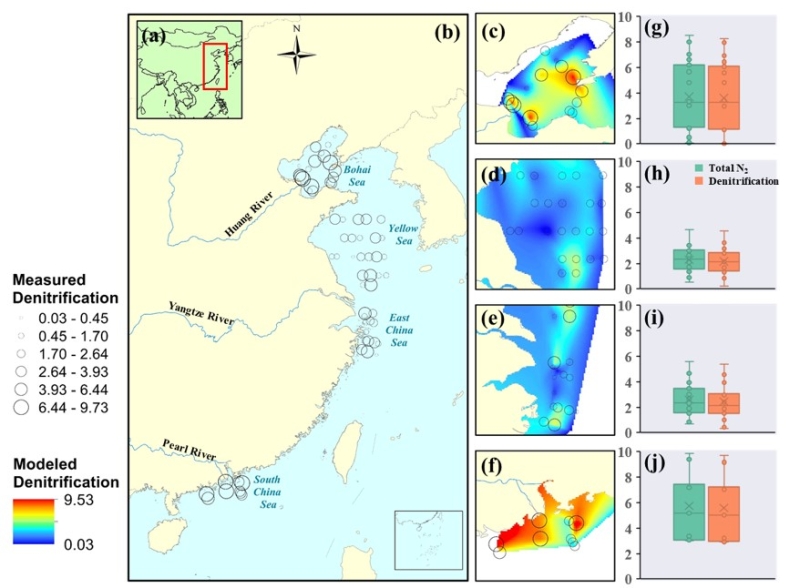

中国科学院沈阳应用生态研究所在中国海岸带底泥氮气排放研究取得进展(图)

海岸带 底泥 氮气 排放

2021/12/8

中国科学院沈阳应用生态研究所王超团队使用稳定氮同位素标记技术结合分子生物学技术,对中国近海岸南北长约2500公里的沉积物样带进行分析(图1),量化沉积物中氮素的移除过程、速率和潜在影响因素。研究结果表明反硝化过程和厌氧氨氧化过程是近岸沉积物主要的氮移除过程,其中反硝化过程约占总氮移除的90%。

朱日祥等-中国科学:新特提斯洋演化与动力过程(图)

新特提斯洋 演化 动力过程

2023/1/16

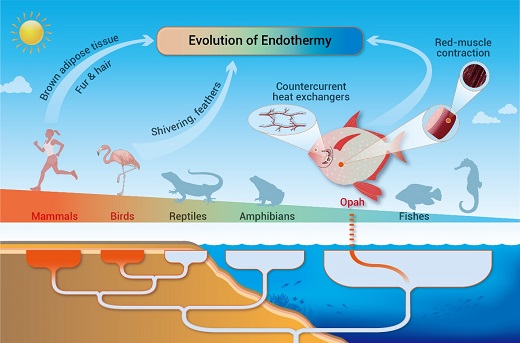

2021年11月17日,由中科院南海海洋研究所中科院热带海洋生物资源与生态重点实验室(LMB)研究员林强团队和厦门大学环境与生态学院教授王大志团队等合作完成的海洋鱼类恒温与环境适应机制解析的最新研究进展刊发于Cell集团旗下国际综合刊物The Innovation(《创新》)上。