搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 古生物学”相关记录123条 . 查询时间(6.427 秒)

燕山地区发现迄今最早的多细胞真核生物化石(图)

燕山地区 多细胞 真核生物化石

2024/2/1

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等在哈密翼龙动物群首次发现恐龙足迹化石(图)

哈密翼龙动物群 恐龙足迹化石 考古学

2023/10/16

福建漳浦发现中新世木乃伊化橄榄果核(图)

福建漳浦 中新世 木乃伊化 橄榄果核

2023/9/25

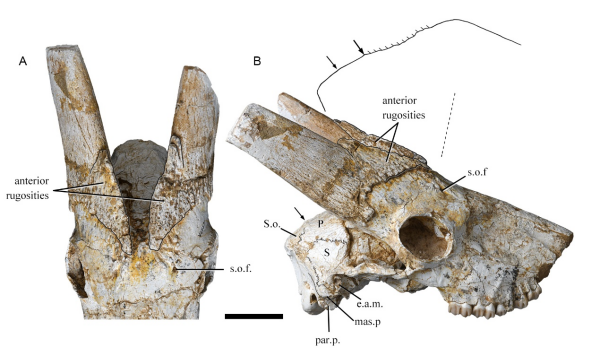

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等揭示板齿犀鼻角演化之谜(图)

板齿犀 鼻角演化 古生物学

2023/8/28

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等在云南禄劝地区首次发现中泥盆世沟鳞鱼(图)

云南禄劝地区 中泥盆世 沟鳞鱼

2023/8/25

我国科学家首次证实古鸟类叶食性起源

古鸟类 叶食性 起源

2024/1/15

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等报道道虎沟动物群贼兽化石新属种(图)

道虎沟动物群 贼兽化石 新属种 古生物

2023/8/10

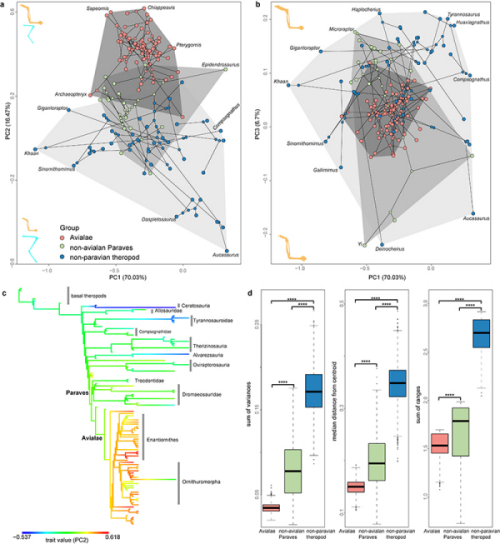

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所揭示飞行压力让恐龙到鸟演化速度变慢(图)

飞行压力 恐龙 鸟 演化速度

2023/7/5