搜索结果: 136-150 共查到“知识要闻 植物保护学”相关记录217条 . 查询时间(1.611 秒)

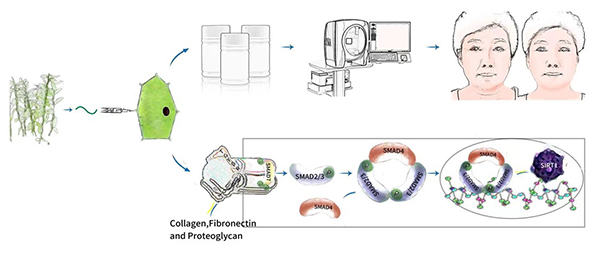

中国科学院昆明植物研究所在兰科药用植物多糖方面取得系列新进展(图)

兰科 药用植物 多糖

2023/3/29

国家重点保护野生植物大果五味子野外回归原生地(图)

野生植物 大果五味子 原生地 重点保护

2023/9/17

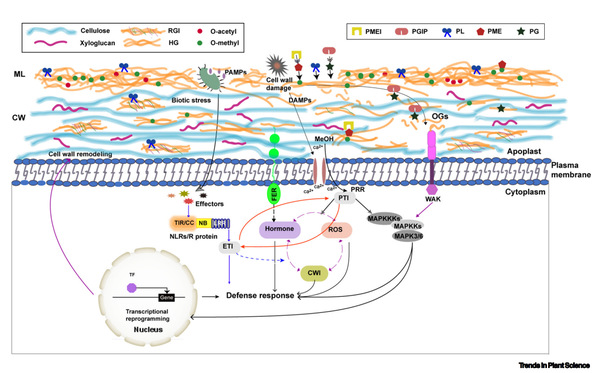

浙江师范大学生化学院王朵朵博士在Cell旗下生物学期刊《Trends in Plant Science》发表综述论文(图)

王朵朵 Cell Trends in Plant Science 植物细胞壁 植物免疫

2023/12/27

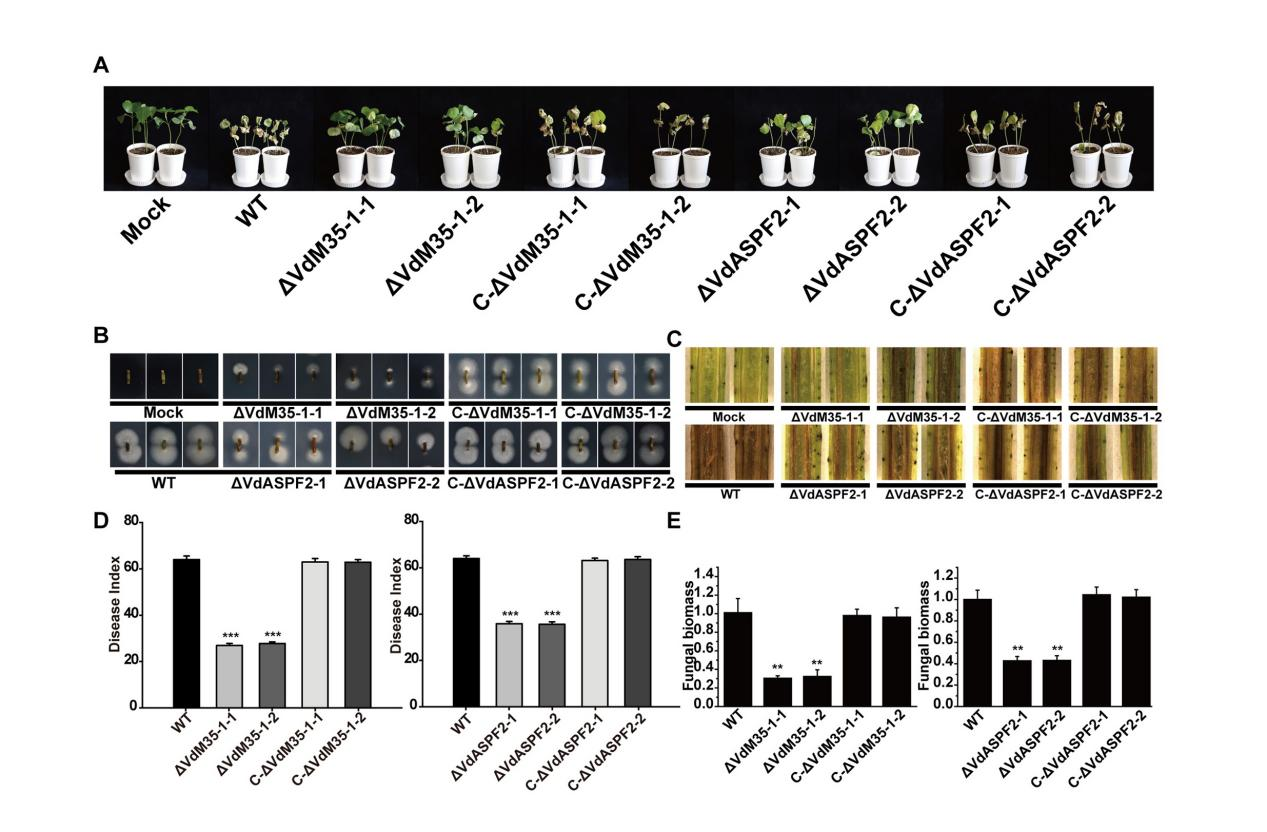

中国科学院昆明植物所在羊肚菌真菌性病害研究方面取得新进展(图)

中国科学院昆明植物所 羊肚菌 真菌性病害 食用菌

2022/10/29

吉林大学植物科学学院学科交叉与卓越团队系列报告植物免疫信号转导与基因编辑技术

植物免疫 信号转导 基因编辑 李剑峰

2022/10/27

中国农业大学生物学院生命科学研究进展报告(一)2022年09月14日(周三)下午14:00-16:00 生命科学研究中心大报告厅 植物免疫研究进展(图)

中国农业大学生物学院 生命科学研究进展报告 生命科学研究中心大报告厅 植物免疫 周俭民

2022/11/2