搜索结果: 136-150 共查到“知识要闻 应用气象学”相关记录427条 . 查询时间(1.094 秒)

台风影响海洋中尺度及大尺度的动力机制获揭示

台风 海洋 动力机制

2020/9/18

中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室研究员尚晓东团队与复旦大学教授王桂华合作,在台风影响海洋中尺度及大尺度环流的动力机制研究方面取得新进展。相关研究近日在线发表于《地球物理学研究杂志—海洋》,并被选为亮点论文。

中国气象局兰州干旱气象研究所完成青藏高原野外科学考察

中国气象局 兰州干旱气象研究所 青藏高原 野外科学考察

2020/10/21

2020年8月15日至22日,中国气象局兰州干旱气象研究所科考分队对青藏高原雅鲁藏布江、年楚河、拉萨河(简称“一江两河”)流域中部地区进行了为期8天的野外考察。该区域主要包括拉萨、山南、日喀则等城市,包含了西藏的农业区和牧业区。

新一代信息技术:气象领域的机遇与挑战

信息技术 气象领域 机遇 挑战

2020/10/21

本期观点:以大数据、云计算、物联网、5G、人工智能等为代表的新一代信息技术,在气象领域有着广泛的应用场景,也将为气象观测、预报、服务带来深远的改变。

近日,科技部在“重大自然灾害监测预警与防范”等重点专项中遴选出24项技术装备、成果来支撑防汛救灾。其中,气象部门的流域水文气象实时预报系统、多模式集合气候预测系统夏季汛期降水预测、北斗/GNSS大气水汽含量高精度实时监测系统、短时临近精细化雨量预报场技术等科研成果获推荐应用。

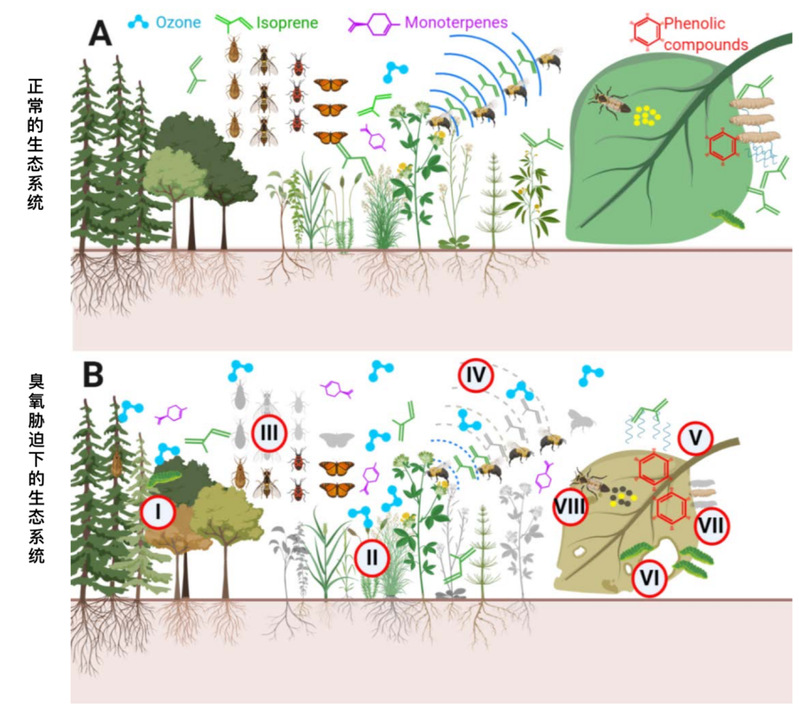

近期,我校应用气象学院冯兆忠团队发表在Science Advances上,题为“Ozone affects plant, insect, and soil microbial communities: A threat to terrestrial ecosystems and biodiversity”的研究论文,被Science 正刊选为本周亮点“This Week in Science”进行...

青海:建成冻土深孔地温监测系统

青海 冻土深孔 地温监测 系统

2020/8/31

2020年8月15日,青海省气象科研所在祁连山国家公园黑河源湿地建成气象部门首个冻土深孔地温监测系统。该监测系统的建成,填补了青海省气象部门深孔地温监测的空白,提升青海气象部门对高原地区多年冻土变化的连续动态监测能力和水平。

我院冯兆忠教授团队围绕臭氧(O3)污染对陆地生态系统多样性的影响展开综述,在国际顶级综合性期刊Science Advances (IF=13.116)发表文章,该文揭示了臭氧污染威胁陆地植物、昆虫和土壤微生物的多样性。

2020年6月至7月,我国南方出现持续强降雨。国家卫星气象中心卫星气象研究所的研究人员利用风云四号气象卫星的云相态产品和风云三号气象卫星大气顶射出长波辐射(OLR)产品,分别分析了南方强降雨发生期间我国上空混合云与冰云发生频率以及卫星OLR与历史同期监测数值的变化等云和大气辐射特征。

气象大数据治理——如何让大数据实现价值聚变

气象 大数据 治理 价值聚变

2020/10/21

气象大数据时代已经来临。如何交付可信、安全的信息并最大化挖掘气象数据的价值?这需要我们构建合理的数据治理体系,走上信息集合、治理有序、价值聚变的良性道路。

江苏:完成“天脸系统”七个台站建设并投入使用

江苏 天脸系统 视频采集器 控制器

2020/8/31

2020年6月30日,江苏省气象部门完成了天气现象智能观测系统——“天脸系统”的首批7个台站建设工作,并投入运行。

日前,由西藏高原大气环境科学研究所(简称“科研所”)主持,国家卫星气象中心、中国科学院遥感与数字地球研究所、中国气象科学研究院等10家单位共同参与完成的“青藏高原积雪时空变化研究及遥感积雪数据集建设”项目获西藏自治区科学技术奖二等奖。

最新发表在《自然·气候变化》杂志上的一项研究发现,在过去30年中,南极的变暖速度是全球平均水平的三倍多。研究发现,南极变暖主要是由自然热带气候变率驱动,并可能随着温室气体排放量的增加而加剧。

气象小卫星:拓展天基气象观测的新领域

气象 小卫星 天基气象观测 新领域

2020/10/21

近日,我国在黄海海域将首颗基于全球卫星导航系统反射信号技术的捕风一号A/B试验卫星成功送入太空,这支国产小卫星“编队”将为台风海洋监测预报业务提供重要数据支撑。

北京开展面向城市群区域生态环境智能感知技术研究

北京 区域生态环境 智能 感知技术

2020/7/14

2020年6月30日,由武汉大学资源与环境科学学院牵头,北京城市气象研究院等10家单位共同承担的国家重点研发计划“物联网与智慧城市关键技术及示范重点专项——面向城市群的区域生态环境智能感知技术与系统示范项目”启动。北京城市气象研究院牵头该项目的第一课题“多源融合与异构同化的生态环境参数高精度感知技术”。