搜索结果: 106-120 共查到“知识要闻 太阳与太阳系”相关记录407条 . 查询时间(2.956 秒)

中国科学院云南天文台:太阳光球层内存在一个小尺度磁冠结构的拼接层吗?

太阳 光球层内 小尺度磁冠 拼接层

2021/8/6

近日,由中国科学院云南天文台李焱研究员带领的研究团队,提出了一种通过分析p模式震荡频率来探测太阳大气层中小尺度磁场分布的新方法,并且发现太阳光球层中存在一个以前尚未被认识到的小尺度磁冠拼接层。

太阳莱曼阿尔法(Lyα)发射线是太阳紫外光谱中最强的一条发射线。早期的研究表明,耀斑发生期间,该谱线表现出明显的辐射增强。然而由于受仪器观测性能的限制,基于该谱线的太阳观测(尤其是成像观测)一直很少,相关的研究工作也很少。为了弥补这一观测空缺,我国正在研制中的先进天基太阳天文台(ASO-S)卫星将搭载能够在该波段对整个日面及低日冕进行高分辨观测的莱曼阿尔法太阳望远镜(LST)。

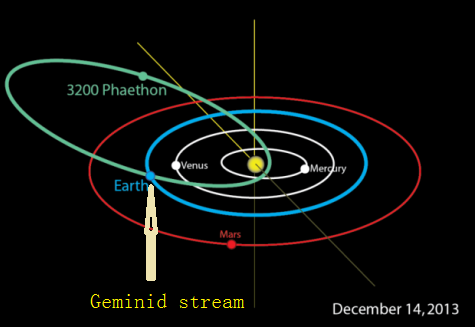

近地小行星2005UD与其他两个近地小行星(3200)法厄同、1999YC一起共同组成双子座流星群的‘综合母体’(英文简称PGC)。对双子座‘综合母体’成员小行星的观测研究可以帮助理解太阳系小行星、近地小行星和流星体的起源及三者之间的关联问题。云南天文台太阳系小行星物理研究团组的研究人员与芬兰赫尔辛基大学小天体研究团组合作,对双子座流星雨母体2005UD的光谱和测光数据进行了反演分析研究,他们发现...

1亿摄氏度“燃烧”100秒!中国“人造太阳”将再冲新高

1亿摄氏度 中国 人造太阳

2021/3/25

中科院合肥物质科学研究院有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST),将于近期完成新一轮升级改造,向芯部电子温度1亿摄氏度、100秒长脉冲等离子体的科研新目标发起挑战,力争将世界可控核聚变能源研究推向新高度。“万物生长靠太阳,EAST拥有类似太阳的运行机制,因此有‘人造太阳’之称。”中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所王腾博士说,煤、石油、天然气未来有枯竭的危险,还存在一定的...

太阳活动 对地球影响没想象的那么大(图)

太阳活动;地球影响;现代天文学;电磁辐射

2022/4/12

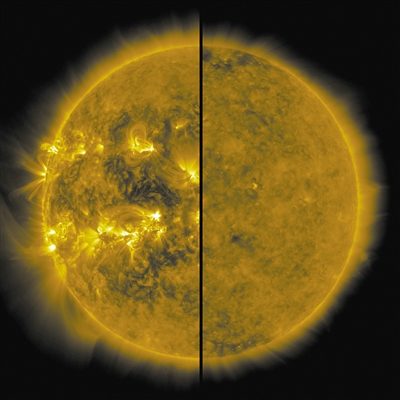

古希腊哲学家赫拉克利特有句名言:“太阳每天都是新的。”以现代天文学的眼光来看,他说得一点儿都没错。尽管我们用肉眼看不出太阳的变化,但是通过望远镜、日冕仪等设备,人们发现日珥、黑子数目、日冕形状等日面特征几乎每天都变化不断。

ASO-S:中国人的“探日”天眼

ASO-S;探日天眼;硬X射线成像仪;太阳探测卫星

2022/4/12

太阳发射出大量带电高能粒子对地球电磁环境造成严重破坏,其中尤以太阳黑子、太阳耀斑和日冕物质抛射对地球电磁环境影响最为显著。

山东大学空间科学攀登团队研制的日冕仪首次成功获得白光日冕图像(图)

山东大学 空间科学 攀登团队 日冕仪 白光日冕图像太阳爆发

2021/3/16

2021年2月27日,山东大学“太阳爆发及其对行星空间环境的影响”攀登计划创新团队夏利东教授课题组,携手中国科学院云南天文台利用我国自主研制的50mm白光日冕仪在四川稻城成功观测到太阳白光日冕图像。日冕是太阳大气的最外层结构,根据其光学辐射来源,分为K冕、E冕和F冕三类。其中,K冕为自由电子散射光球的光而形成,E冕为日冕气体离子本身发射谱线的光,F冕则为行星际尘埃粒子散射的太阳光球的光。日冕物质非...

中国科学院云南天文台在湍流持续加热爆发磁绳的研究中获进展(图)

湍流 加热爆发 磁绳

2021/3/10

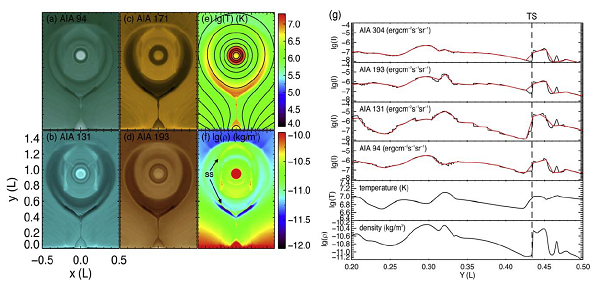

近日,天文学期刊《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)发表了中国科学院云南天文台叶景博士及其合作者的最新数值模拟工作。该工作基于太阳爆发灾变标准模型,发现了磁绳在失稳上升后远离太阳表面依然被强烈地加热的现象及日冕物质抛射(CME)周围相关的波状结构,对CME底部的湍动等离子体特征提供了更深入的理论解释。太阳爆发是太阳系中最剧烈的活动现象,其中相当于几十亿颗巨型氢弹...

中国科学院云南天文台在湍流持续加热爆发磁绳的研究中获进展(图)

湍流 持续加热 爆发磁绳 等离子体

2021/3/9

近日,天文学期刊《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)发表了中国科学院云南天文台叶景博士及其合作者的最新数值模拟工作。该工作基于太阳爆发灾变标准模型,发现了磁绳在失稳上升后远离太阳表面依然被强烈地加热的现象及日冕物质抛射(CME)周围相关的波状结构,对CME底部的湍动等离子体特征提供了更深入的理论解释。

第4号小行星Vesta 5日发起冲日

第4号 小行星 Vesta 冲日

2021/3/8

据中国科学院紫金山天文台5日消息,第4号小行星灶神星(Vesta)于当天发起冲日。这颗以罗马神话中灶炉和家庭“保护神”命名的小行星,将在夜空中露出真容,显得格外明亮。

中国科学院国家空间科学中心科研人员提出解决“太阳风角动量佯谬”方法和思路(图)

太阳风 角动量 佯谬 流体模型

2021/3/5

在太阳和恒星物理中,一个基础性的问题是恒星(包括太阳)自转如何减慢。自转减慢应由质量损失引起,即恒星风(太阳风)。Parker在1958年提出太阳风的第一个流体模型,但并没有考虑磁场的影响。单纯的质量损失无法解释自转减慢的速率。Weber & Davis于1967年提出第一个磁流体模型(WD模型),在磁场的影响下,角动量的损失率为 为阿尔芬半径,太阳风在阿尔芬半径从亚阿尔芬速变为超阿尔芬速)。阿尔...

太阳宁静区S状暗条的形成和爆发(图)

太阳 宁静区 S状暗条

2021/3/2

太阳暗条是存在于太阳高温大气中“冷而密”的等离子体团,通常位于磁场中性线上方,根据暗条在日面上的位置,我们将暗条分为活动区暗条、中间体暗条和宁静暗条三大类,宁静区暗条的形成和爆发是当前太阳物理研究的重要课题之一。基于中国科学院云南天文台抚仙湖观测站一米新真空太阳望远镜观测的高分辨率Hα图像数据,中国科学院紫金山天文台的博士研究生戴俊和季海生研究员报道了日面中心附近由旋转网络磁场结构(RNFs)驱动...

揭秘“人造太阳”的“超强”内核

人造太阳 超强 内核 核聚变

2021/2/22

太阳的核心温度高达1500万摄氏度,为了在地球上造出“人造太阳”,我国科学家将“超高温”“超低温”“超高真空”“超强磁场”“超大电流”等极端环境“熔于一炉”。新春前夕,记者走近中科院合肥物质科学研究院有“人造太阳”之称的大科学装置“内核”,从多项尖端科技的突破中感受我国创新的勃勃脉动。

地球大部分氮或源于内太阳系

氮;源于内太阳系;岩质行星

2022/4/6

科技日报北京1月25日电 (实习记者张佳欣)地球上的氮是从哪里来的?美国莱斯大学一项新研究表明,氮的原始来源其实“近在眼前”。据物理学家组织网21日消息,铁陨石中氮的同位素特征表明,地球可能不仅从木星轨道以外的外太阳系收集氮,还从内太阳系原行星尘埃盘中收集氮。相关研究发表在最近的《自然·天文学》杂志上。

2020年12月17日至18日,紫金山天文台(紫台)第十六期“西天取经”论坛暨太阳射电爆发活动和辐射机制研讨会在紫台仙林园区召开。本期论坛由紫台科研处和青年创新促进会主办,太阳和太阳系等离子体研究团组承办,邀请了中科院国家天文台谭宝林研究员和陈星瑶助理研究员、新疆天文台唐建飞副研究员、中国科学技术大学博士研究生张沛锦,以及紫台吴德金研究员、宁宗军研究员、张擎旻副研究员、李东副研究员等多位太阳射电领...