搜索结果: 106-120 共查到“知识要闻 空间天文学”相关记录299条 . 查询时间(0.467 秒)

近年来,宇宙线对全球天气/气候的影响逐渐受到学者们越来越多的关注和认可。作为地球大气电离的主要电离源,宇宙线不断与大气粒子相互作用产生次级粒子,通过一系列的级联反应改变大气电离率、电导率以及电场强度,并通过传导作用改变全球大气电流环路以及整个地球大气的电学环境。闪电活动不仅是大气电学的核心过程、维持全球大气电流环路的重要环节,而且是破坏力巨大、全球频发的灾害性天气过程。因此,研究影响闪电活动变化的...

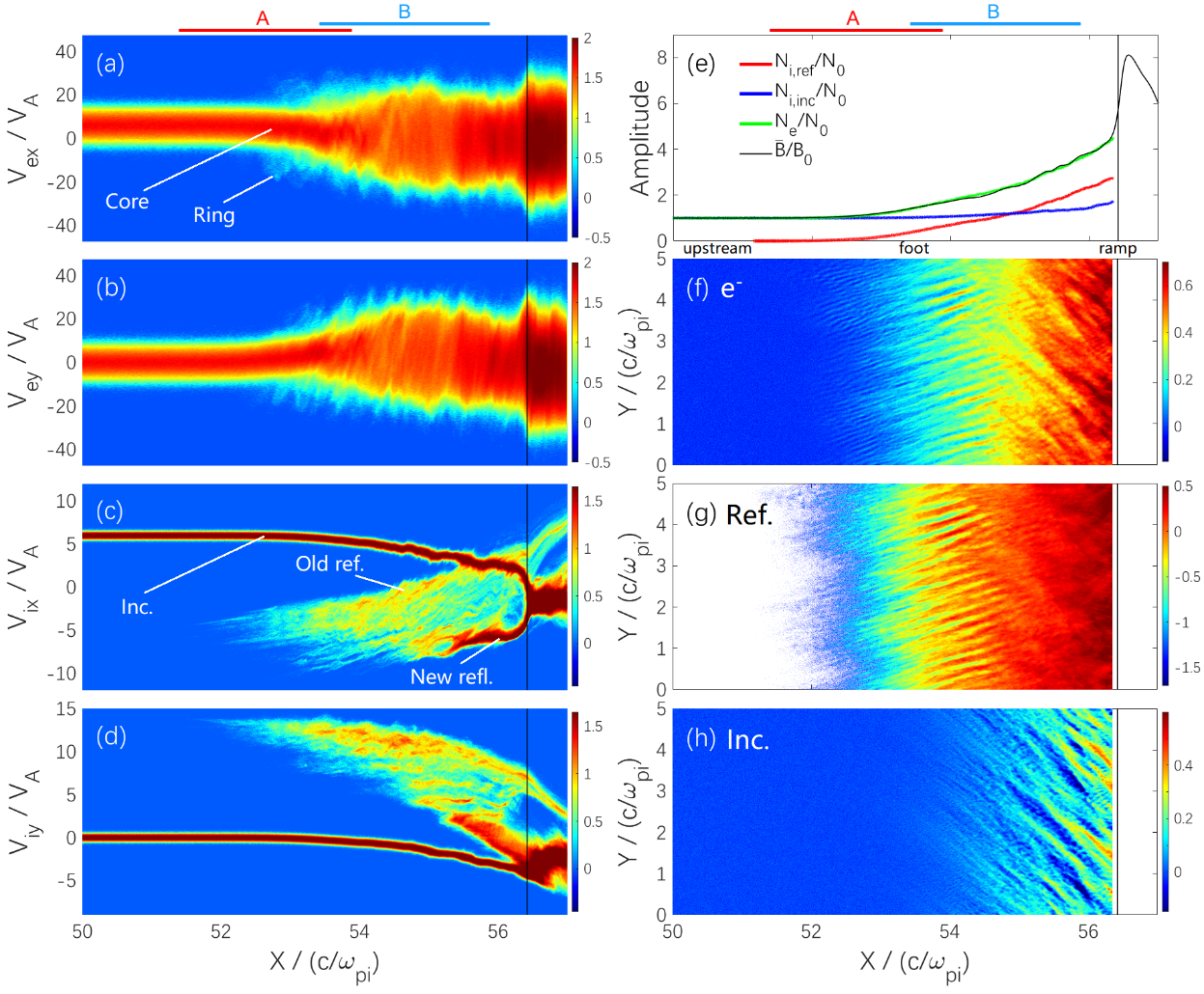

中国科学院国家空间科学中心科研人员在近日激波动理学方面取得新进展(图)

激波动理学 太阳风 激波粒子动理学

2020/9/15

激波是空间和天文中一种常见而又重要的物理现象,在能量耗散和高能粒子加速方面发挥重要作用。太阳风暴(CME)驱动的激波可以产生持久的太阳高能粒子事件和射电暴,具有重要的空间天气效应。中国科学院国家空间科学中心刘颍研究员团队在CME驱动激波的三维形态和运动学、激波粒子动理学、激波特征与高能粒子释放的关系、激波与日冕波动的关联等方面取得了一系列原创性成果。近期,科研团队进一步研究了近日太阳风条件下激波的...

伽玛射线暴是宇宙中最为剧烈的爆发现象,高能伽玛射线辐射过后的X射线、光学、射电等波段的余辉辐射研究,是确定爆发前身星和星周环境基本物理性质的关键。伽玛暴通常被认为是银河系外的辐射,而余辉的X射线线特征探测,是确认伽玛射线暴红移(即距离)的重要手段。伽玛射线暴X射线能谱的发射线探测始于上世纪末,尽管极少数伽玛射线暴的观测结果显示有X射线辐射中存在发射线,但由于观测信噪比不高,发射线的确定存在难度,发...

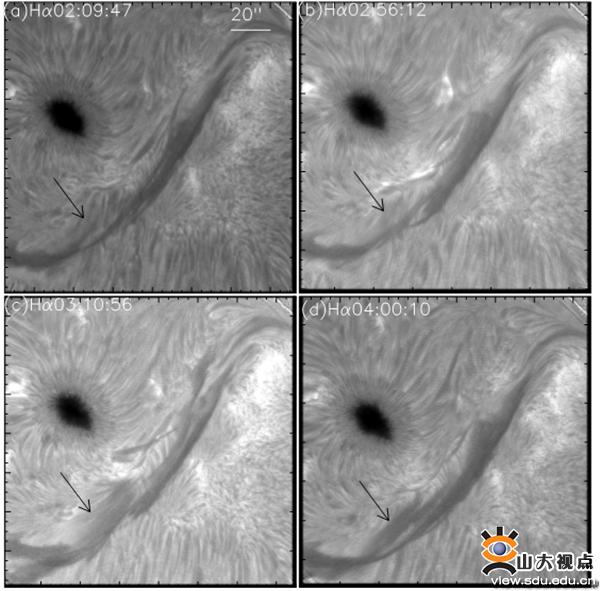

近日,空间科学与物理学院2017级本科生魏恒远在空间科学研究院太阳大气物理与探测课题组团队老师的指导下,在国际知名期刊MNRAS: Letter上发表题为“How eruptions of a small filament feed materials to a nearby larger-scaled filament”的研究论文。太阳暗条(也称日珥)是太阳大气中一种最为常见的、暗的、冷的条状结...

地磁感应电流(Geomagnetically induced currents, 简称GIC)是空间天气危害现代技术系统的最主要表现之一,是太阳风-磁层-电离层-地球这个空间天气反应链的最末端一环,会对高压输电网,油气管道,高铁等地面长距离导电设备的安全运行造成威胁。电网中的GIC会引起变压器过热,励磁和无功损耗增加,威胁电网的安全运行,严重时甚至引起变压器损毁和电网瘫痪,造成巨大的经济和社会损失...

近日,山东大学“太阳爆发及其对行星空间环境的影响”攀登计划创新团队“卫星导航与遥感”课题组徐天河教授团队,使用卫星观测数据首次揭示了我国渤海重力变化的成因,该成果对我国近海海平面变化及其机理研究具有重要的参考价值。传统观点认为,重力卫星GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment)的空间分辨率较低,大于300公里,在理论上很难识别渤海的重力信号变化。...

中国科学院国家空间科学中心第七届荣誉奖章获奖名单揭晓(图)

中国科学院国家空间科学中心 第七届 荣誉奖章 获奖名单 揭晓

2020/7/14

2020年7月8日,中国科学院国家空间科学中心第七届荣誉奖章获奖名单揭晓,第七届荣誉奖章银质、铜质奖章获得者在中心怀柔园区主楼一层参加了简短的颁奖仪式,中心主任王赤与获奖者合影留念,并寄语2020年度荣誉奖章获得者。王赤代表空间中心领导班子,对2020年度荣誉奖章获得者表示热烈的祝贺,并对大家为空间科学事业与空间中心的科技创新和改革发展所作出的重要贡献表示感谢。荣誉奖章作为空间中心最高荣誉的象征,...

科学家们通过中国首颗X射线天文卫星“慧眼”最新完成的21篇科技成果论文,近日在国际知名学术期刊《高能天体物理学期刊》以专辑形式发布。中科院高能所研究员、“慧眼”卫星首席科学家张双南和《高能天体物理学期刊》主编迭戈·托雷斯(Diego F. Torres)共同撰文介绍说,该专辑的技术论文涵盖卫星在轨性能、本底模型以及全部的标定结果,并详细阐述“慧眼”探测器死时间的修正方法以及低能探测器的时间响应分布...

山东大学空间科学与物理学院史全岐教授团队联合国内外科研人员发现月球暴露于太阳辐射的新模式(图)

山东大学空间科学与物理学院 史全岐 月球 太阳辐射 新模式 Space Physics

2020/7/12

近日,山东大学“太阳爆发及其对行星空间环境的影响”攀登团队成员,空间科学与物理学院、空间科学研究院史全岐教授团队联合国内外多个单位科研人员,发现月球在满月期间可能脱离地球磁场的保护,暴露于高能太阳粒子的辐射风险之中。相关研究成果发表在业内权威杂志Journal of Geophysical Research: Space Physics上。论文第一作者是学校首批“学科交叉导师创新团队”博士生专项计...

中国科学院南美空间天气实验室博士后利贾·阿尔维斯·达席尔瓦(Ligia Alves da Silva),中方导师空间天气学国家重点实验室王赤院士以及史建魁研究员,联合巴西国家空间研究院利维亚·里贝罗(Livia Ribeiro Alves)等研究人员,利用范·艾伦探测器的相对论电子-质子望远镜(Relativistic Electron-Proton Telescope -REPT)、先进成分探测...

设在该中心的中科院南美空间天气实验室/中巴空间天气联合实验室(简称“中科院南美实验室”)科研人员,在南大西洋异常区电离层特性研究方面已取得重要成果,首次利用中科院南美实验室巴西圣玛利亚台站和中国子午工程武汉台站数字测高仪数据进行对比分析,研究揭示出南大西洋异常区电离层特性。

中国科学院团队研究揭秘“张衡一号”卫星如何观测到地磁脉动

中国科学院 张衡一号 卫星观测 地磁脉动

2020/7/2

中国科学院国家空间科学中心空间天气学国家重点实验室科研团队历经1年多研究,初步揭晓中国电磁监测试验卫星“张衡一号”2018年8月如何首次在电离层对Pc1地磁脉动进行南北共轭观测。

近日,山大“太阳爆发及其对行星空间环境的影响”攀登团队成员、空间科学与物理学院教师、空间科学研究院张清和教授带领的国际团队在业内著名刊物《美国科学院院刊》(PNAS)在线发表了关于“跨极盖极光弧”研究的最新成果。该项研究利用卫星和我国南极中山站地基观测,结合中科院国家空间科学中心的三维磁流体力学模拟,首次揭开了发生在地球南北极的“跨极盖多重极光弧”的神秘面纱,提出了新的形成机制,将提升人们对极光弧...

我国学者揭示跨极盖多重极光弧形成新机制(图)

跨极盖 多重 极光弧形成 新机制

2020/7/1

近期,在国家自然科学基金项目等的资助下,山东大学张清和教授带领的国际团队,利用卫星和我国南极中山站地基观测数据,结合中国科学院国家空间科学中心的三维磁流体力学模拟,首次揭开了发生在地球南北极的“跨极盖多重极光弧”的神秘面纱,提出了新的形成机制,这将提升人们对极光弧形成的认知。该成果以“跨极盖多重极光弧揭示地球磁尾耦合过程的新认识(Multiple transpolar auroral arcs r...