搜索结果: 46-60 共查到“知识要闻 空间天文学”相关记录298条 . 查询时间(2.864 秒)

中国科学院科学家研制出稳定且双折射可调的深紫外液晶光调制器(图)

深紫外液晶光调制 双折射介质

2022/11/9

2022年11月9日,中国科学院院士、中科院深圳先进技术研究院碳中和技术研究所(筹)所长成会明与副研究员丁宝福团队,联合清华大学深圳国际研究生院教授刘碧录团队、中科院半导体研究所研究员魏大海团队,首次发现了二维六方氮化硼(h-BN)液晶具有巨磁光效应,其磁光克顿-穆顿效应高出传统深紫外双折射介质近5个数量级,进而研制出稳定工作在深紫外日盲区的透射式液晶光调制器。

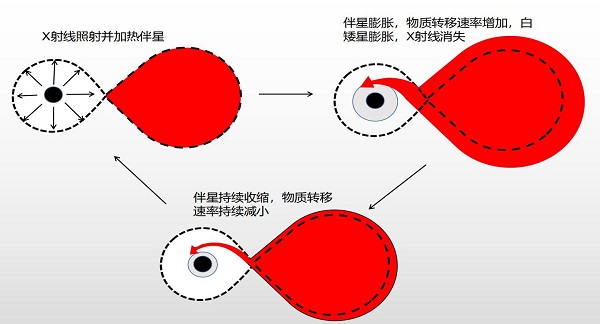

云南天文台在超软X射线源领域取得新进展(图)

超软 X射线源领 中国科学院云南天文台

2023/1/12

中国科学院紫金山天文台在日冕极紫外波与冕环相互作用的研究中取得进展(图)

紫金山天文台 日冕极紫外波

2022/10/9

2022年10月8日,中国科学院紫金山天文台和南京大学研究团队合作结合太阳动力学天文台(SDO)、“羲和”号等卫星的多波段、高分辨率观测资料,研究了一个磁通量绳爆发过程,首次探测到冕环在膨胀上升期间伴随的垂直振荡,揭示了日冕极紫外波与冕环相互作用的新现象。该工作展示了极紫外波丰富的动力学特性,为将来空间望远镜科学目标的制定提供了参考。

中国科学院近代物理研究所在太阳风诱发彗星X射线的实验室模拟研究中获进展(图)

太阳风 彗星X射线 实验室模拟

2022/9/16

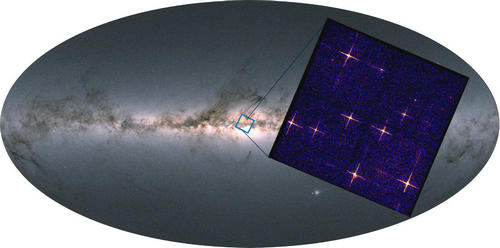

中国科学家获得国际上首批宇宙大视场X射线聚焦成像天图(图)

宇宙大视场 X射线 聚焦成像天图

2023/1/12

中国科学院国家空间科学中心在临近空间浮空平台原位测风技术方面取得突破(图)

临近空间 浮空平台原位 测风技术

2022/8/31

江门中微子实验中心探测器不锈钢主结构完成现场安装(图)

江门中微子实验中心 探测器不锈钢主结构 完成安装

2022/6/28

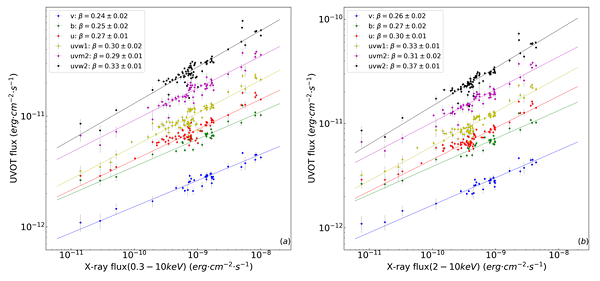

云南天文台在黑洞X射线双星中紫外/光学辐射起源研究方面获进展(图)

黑洞 X射线双星 紫外/光学辐射起源

2023/1/12

江门中微子实验有机玻璃球安装升降平台已建成(图)

江门中微子实验 有机玻璃球安装 升降平台建成

2022/6/28

中国科学院国家空间科学中心科研人员揭示第三极临近空间电导特性(图)

第三极 临近空间 电导

2023/2/16