搜索结果: 1-15 共查到“环境科学技术基础学科 Nature”相关记录23条 . 查询时间(0.156 秒)

东北地理所在Nature发文提出加强城市湿地保护建议(图)

城市湿地 生态环境

2024/1/13

作为城市的重要组织部分,城市湿地在水源供给、增湿降温、雨洪调蓄等多个方面发挥着极其重要的作用,2024年国际湿地日主题定为“湿地与人类福祉”。在此背景下,中国科学院东北地理与农业生态研究所毛德华研究员等在12月5日出版的Nature发表题为“Rescue urban wetlands for flood resilience”的通讯文章(Correspondence),总结城市湿地在抵御气候变化危...

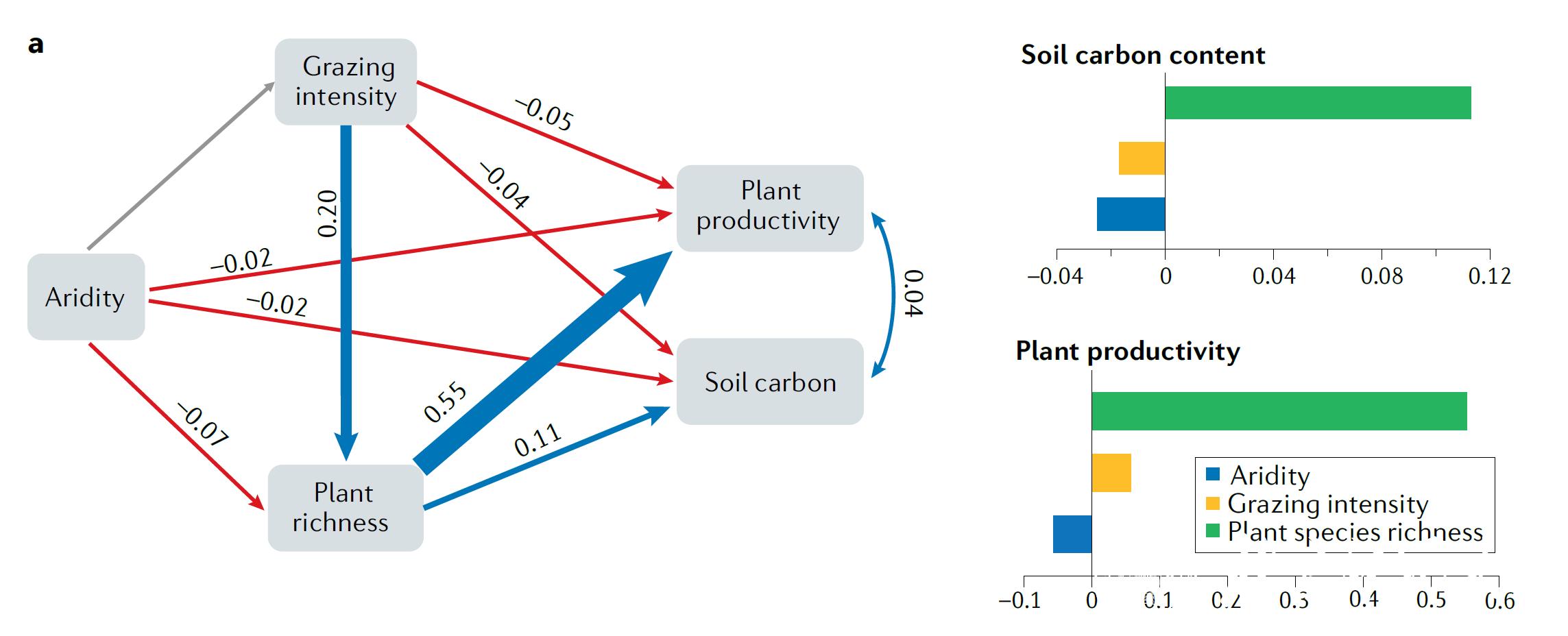

北京师范大学地理科学学部[成果]地理科学学部傅伯杰院士团队在《Nature Reviews Earth & Environment》发文阐明中国旱区生态系统变化、驱动机制及影响(图)

中国旱区;生态系统;变化;驱动机制

2021/11/11

旱区(drylands)是指年平均降雨量与潜在蒸散发之比小于0.65的区域,是最易受气候变化影响的地区之一,生态环境脆弱,荒漠化风险高。中国旱区分布广、类型多。1980-2000年间全球旱区扩张约4%,其中中国旱区扩张面积占比达1/3。针对中国旱区生态系统变化、驱动机制及生态保护与修复工程效应的系统性研究不足,2021年11月9日,北京师范大学地理科学学部傅伯杰院士团队在《自然综述:地球与环境》(...

北京师范大学环境学院梁赛教授课题组在Nature Food撰文揭示1600-2012年间中国磷循环网络韧性的演变规律和影响因素(图)

北京师范大学环境学院 梁赛 教授 1600-2012年间 中国 磷循环 网络韧性 演变规律 影响因素

2020/6/24

北京师范大学环境学院梁赛教授课题组研究成果在《自然》子刊《自然·食品》(Nature Food)以研究论文形式在线发表(Network resilience of phosphorus cycling in China has shifted by natural flows, fertilizer use and dietary transitions between 1600 and 2012...

2020年5月7日,自然杂志子刊《自然·通讯》(Nature Communications)以研究长文(Research Article)的形式刊登了北京理工大学管理与经济学院王兆华教授课题组的最新研究成果“绘制全球在中国的碳足迹”(Mapping global carbon footprint in China)。该文章的第一作者为北京理工大学管理与经济学院博士研究生杨远韬(导师为王兆华教授),...

2020年4月14日,北京理工大学能源与环境政策研究中心魏一鸣教授团队的最新研究成果“后巴黎时代各国应对气候变化的自我防护策略”(Self-preservation strategy for approaching global warming in the post-Paris Agreement era),以研究长文(Research Article)形式在线发表于自然子刊《自然·通讯》( N...

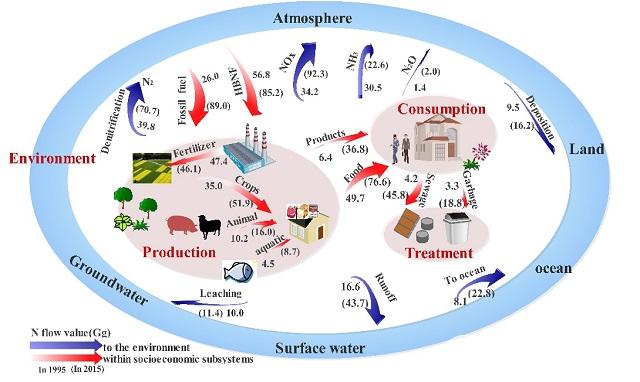

北京师范大学环境学院徐琳瑜教授课题组在《Nature Communications》发文揭示典型城市系统氮物质流的时空特征与变化规律(图)

北京师范大学环境学院 徐琳瑜 Nature Communications 城市生态系统 氮物质流

2020/3/11

北京师范大学环境学院徐琳瑜教授课题组研究成果在《Nature Communications》以研究论文(Research Article)形式在线发表。研究以广州为例,在城市生态系统层面构建氮物质流核算模拟模型,在不确定条件下全面刻画氮物质流过程,从活性氮产生、流动、积累、环境负荷等方面出发,分析了1995-2015年间氮平衡在源、通量和归趋上的变化。结果显示,人为扰动不仅强化了活性氮输入,而且极...

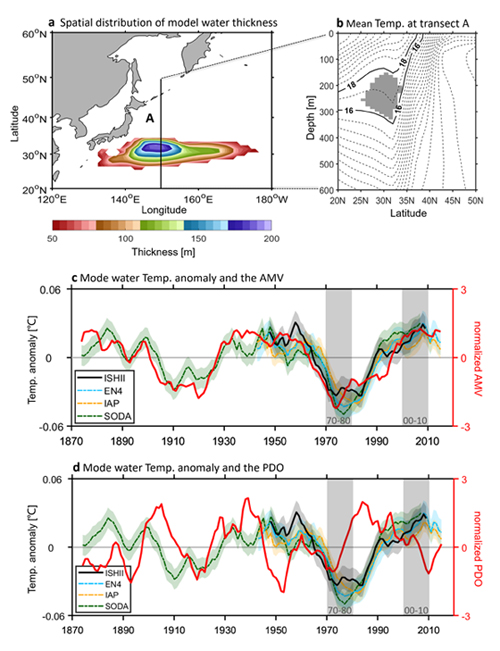

Nature Climate Change刊发深海圈层与地球系统前沿科学中心最新研究成果(图)

Nature Climate Change 中国海洋大学深海圈层与地球系统前沿科学中心 北太平洋副热带模态水 大西洋多年代际变化 海洋气候

2020/2/19

2020年2月17日,国际顶级学术期刊Nature(《自然》)子刊Nature Climate Change(《自然气候变化》)在线发表了题为“North Pacific subtropical mode water is controlled by the Atlantic Multidecadal Variability”(《北太平洋副热带模态水受大西洋多年代际变化控制》)的最新研究成果。该成...

中国人民大学陈占明副教授课题组与北京师范大学陈彬教授课题组、清华大学刘竹副教授课题组共同合作于国际顶级刊物《自然》出版集团旗下子刊Nature Communications杂志以研究论文(Article)形式在线发表了题为“Consumption-based greenhouse gas emissions accounting with capital stock change highligh...

2019年4月1日,云南大学生态学与环境学院柔性引进人才屠澄轶博士在Nature子刊Nature Sustainability(《自然—可持续发展》)发表题为 “Impact of globalization on the resilience and sustainability of natural resource” 的研究论文。云南大学系第一作者单位。该论文提出了一个理论框架用于研究全球化...

厦门大学史大林团队和罗亚威团队发文Nature Communications揭示海洋酸化对优势固氮束毛藻抑制效应的主导机制(图)

厦门大学 史大林 罗亚威 Nature Communications 海洋酸化 固氮束毛藻 抑制效应 主导机制

2019/4/16

2019年4月3日,我校环境与生态学院史大林团队和海洋与地球学院罗亚威团队合作,在海洋酸化对优势固氮蓝藻束毛藻影响的研究上取得重要进展,相关成果以Reduced nitrogenase efficiency dominates response of the globally important nitrogen fixer Trichodesmium to ocean acidification...

中国科学院地理科学与资源研究所吴朝阳、王焕炯、葛全胜等在Nature Climate Change发表秋季物候变化最新成果(图)

中国科学院地理科学与资源研究所 吴朝阳 王焕炯 葛全胜 Nature Climate Change 秋季物候变化

2018/12/19

植被是陆地生态系统的重要组成部分,在全球变化碳循环研究中扮演着重要的角色。物候变化和碳循环年际变化密切相关,是众多生态系统模型的一个重要参数,因而也是全球变化领域的一个研究热点。现有物候变化研究大多关注植被春季物候变化,如展叶期、开花期等,对秋季物候变化的机制分析略显滞后,其模拟方法一般难以得到较高的精度。中科院地理资源所吴朝阳研究员、王焕炯副研究员、葛全胜研究员联合美国、欧洲等国家的全球变化领域...

近日,Nature Geoscience杂志在线发表了兰州大学资源环境学院西部环境教育部重点实验室聂军胜课题组关于澜沧江形成时代和驱动机制的论文。论文题目为“Rapid incision of the Mekong River in the middle Miocene linked to monsoonal precipitation”。澜沧江是世界十大河流之一,发源于我国青海省、流经老挝、缅甸...

6月28日,《自然》(Nature)杂志同步发行Nature Index 2018年环境科学特刊(Nature Index 2018 Environmental Science)。该期特刊报道介绍了复旦大学EGeo-X学科群的建设背景和目标,重大成果与建设蓝图(https://www.nature.com/articles/d42473-018-00050-y)。EGeo-X学科群是以自然生态环境...

西南交通大学地学学院王玉峰博士后等在国际著名地学类(Nature Index)期刊JGR-Solid Earth上发表学术论文(图)

西南交通大学地学学院 王玉峰 博士后 国际著名地学类

2018/4/26

高速远程滑坡(rock avalanches;sturzstorms)作为具有极端破坏力的地质灾害现象,最显著的特征表现在具有巨大的体积(一般在数百万方以上,可达几千万方、几亿方、十几亿方甚至几十亿方、上百亿方)、超常的高速度(迄今为止,已知两个高速远程滑坡的最大速度分别达213 m/s和278 m/s)、难以预料的超常滑距(最大水平滑距Lmax是最大垂直落差Hmax的30倍,甚至更大;滑程可达几...