搜索结果: 1-15 共查到“动物地理学”相关记录346条 . 查询时间(2.119 秒)

中国科学院动物研究所甲壳动物生物地理学研究组助理研究员岗位招聘启事

甲壳动物 生物地理学 助理研究员 招聘启事

2024/3/29

海峡书局生态出版参加海峡集团2023年度生态优秀出版物评选(图)

海峡书局 野生动物 微信小程序 优秀出版物

2024/4/30

中国野生动物保护协会作品入选2023年优秀林草科普作品(图)

林草 科普作品 科普图书

2024/4/30

地理环境和扩散能力影响中国鸟类物种组成差异

鸟类 地理环境 生物地理学

2023/10/19

近日,广东省科学院动物研究所研究员胡慧建团队和华东师范大学教授斯幸峰团队合作对1146种中国繁殖鸟类的地理分布数据与谱系发育信息进行了分析,研究发现地理环境和扩散能力对中国鸟类物种组成差异(即beta多样性)空间格局形成具有显著影响。相关成果发表于Zoological Research。

鼎湖山保护区发现鸟类新记录种—凤头蜂鹰(图)

鼎湖山 鸟类 凤头蜂鹰

2023/9/20

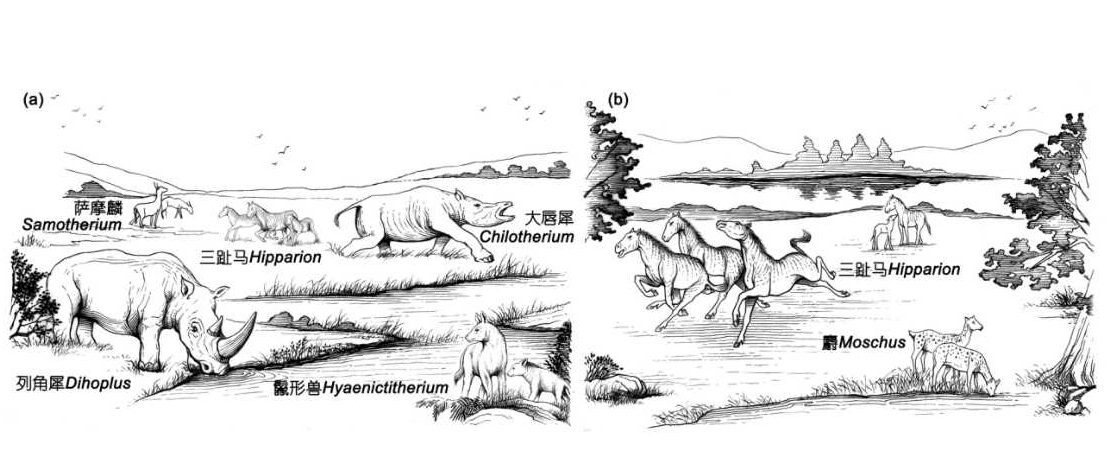

水循环塑造新生代动物区系(图)

水循环 新生代 动物区系

2023/1/17