搜索结果: 1-15 共查到“神经生物学其他学科”相关记录37条 . 查询时间(2.519 秒)

南方医科大学基础医学院梁妃学教授(图)

南方医科大学基础医学院 梁妃学 教授 听觉神经生物学 行为神经神物学

2019/4/24

陕西师范大学生命科学学院张遐教授(图)

陕西师范大学生命科学学院 教授 张遐 药物成瘾的神经生物学机制研究

2017/12/29

北京大学校友罗敏敏再发《Neuron》文章 探讨信号机制

北京大学 罗敏敏 信号机制

2010/4/2

研究表明:“口吃”与脑神经通路异常有关

口吃 脑神经通路

2010/4/2

“多巴胺D2受体”研究为治疗“第一晚效应”提供新思路

多巴胺D2受体 第一晚效应

2010/3/31

神经编码机制研究获进展(图)

神经编码机制 研究

2010/4/2

语言刺激能激活脑部痛感处理区域

语言 脑部痛感

2010/3/31

“心理、脑、教育:教育神经科学研讨会”在华东师范大学召开

心理 脑 教育 教育神经科学

2010/1/22

《神经元》:科学家发现记忆形成机理

记忆 形成机理

2009/12/30

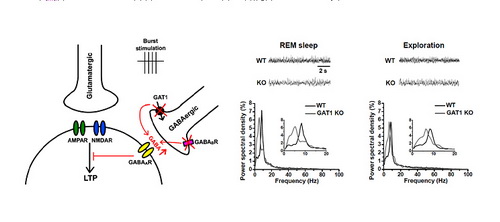

发现GABA转运体调节大脑网络活动和突触可塑性的新机制(图)

GABA转运体 大脑网络活动

2009/12/22

第三次中国科协论坛展望计算神经生物学未来

第三次 中国科协论坛 计算神经生物学

2009/12/2

张香桐基金会2009年度颁奖仪式举行

张香桐基金会 2009年度

2009/11/17

外膝体的频率调谐特征可以提高神经元分辨自然图像的能力

外膝体 频率调谐特征

2009/9/14