搜索结果: 31-45 共查到“人类起源与演化学”相关记录145条 . 查询时间(0.758 秒)

2022年11月24日,中国科学院合肥物质科学研究院核能安全技术研究所研究员黄群英项目组在铅基反应堆液态金属环境下中国低活化马氏体(CLAM)钢氧化膜演化机理研究中获进展。相关研究成果发表在Journal of Nuclear Materials上。

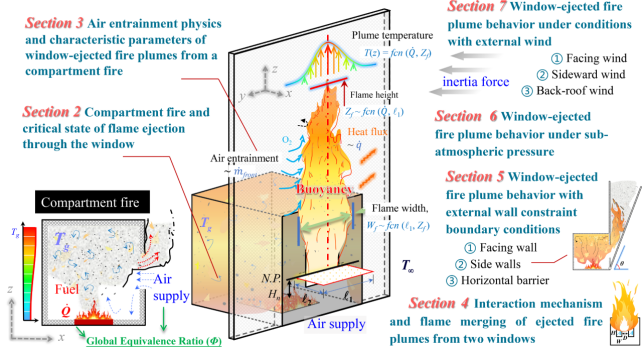

应能源和燃烧领域国际综述类期刊Progress in Energy and Combustion Science邀请,中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室胡隆华研究员课题组2022年11月18日发表了题为“Fundamentals of window-ejected fire plumes from under-ventilated compartment fires: Recent progr...

中国科学院南京地质古生物研究所被子植物起源研究获进展(图)

被子植物 起源 生物资源

2023/7/16

被子植物既是人类起源的重要生态因素,又是人们赖以生存的重要生物资源。因此,被子植物也成为了植物学家最为关注的植物类群。尽管上百年来人们不懈努力,被子植物的起源仍是植物学家所面临的难题。

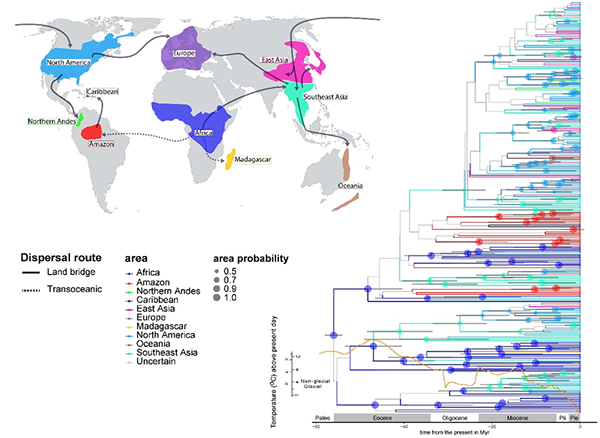

物种的现代分布格局成因是重要的进化生物学问题。针对动植物的相关研究已经取得许多成果,但关于真菌的研究却很少。鹅膏属鞘托鹅膏组(Amanita sect. Vaginatae)真菌为外生菌根菌,与豆科、龙脑香科、桃金娘科、壳斗科和松科等植物形成共生关系,不但具有重要生态价值,而且对于揭示物种的起源演化和传播具有重要科学价值。

成都生物所从共生功能体的角度揭示攀蜥属物种适应异质性环境的策略(图)

物种演化 肠道菌群 攀蜥属物种

2023/8/10

分布在空间异质性环境中的物种通常在地理种群之间表现出不同的性状和表型,以提高对环境的适应力。这些种群间的差异在维持遗传和功能多样性、应对气候变化等方面具有重要作用。揭示种群间差异的分子基础不仅可以为研究物种演化和环境适应机制提供关键性线索,还可以为全球气候变化背景下物种生存和分布预测提供更准确的理论模型。

中国科学院海蚀平台发育影响下基岩海岸地貌演化研究获进展(图)

海蚀平台发育 下基岩海岸地貌演化

2022/10/14

2022年10月14日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室(OMG)研究员李伟团队联合英国曼彻斯特大学、新西兰奥塔哥大学,在海蚀平台发育影响下基岩海岸地貌演化数值模拟研究中取得进展。相关研究成果发表在《地貌学》(Geomorphology)上。

中科院上海分院上海营养与健康所通过分析海南黎族基因数据溯源上古百越人群(图)

海南黎族 基因数据溯源 遗传演化

2022/12/17

2022年9月30日,分子进化领域知名国际期刊《Molecular Biology and Evolution》在线发表了中国科学院上海营养与健康研究所的研究成果“Tracing Bai-Yue ancestry in aboriginal Li people on Hainan Island”。研究团队基于全基因组测序数据分析研究了海南黎族(HNL)的遗传起源、群体历史和适应性进化;并结合我国和...

2022年9月23日,山东大学文化遗产研究院人类演化研究团队在国际著名学术期刊Quaternary science reviews在线发表题为“Late Pleistocene large-bodied mammalian fauna from Mocun cave in south China:Palaeontological,chronological and biogeographical ...

中国科学院海洋研究所在蔓足类深海化能生境适应性进化研究取得新进展(图)

海洋生物分类 系统演化

2022/10/7

2022年9月21日,海洋生物分类与系统演化实验室李新正课题组在蔓足类系统发育及化能生境适应性进化方面获新进展,相关成果在学术期刊Frontiers in Marine Science发表。 围胸下纲是一类主要营固着生活的蔓足类海洋生物,其生物多样性非常高,且分布广泛;潮间带、陆架海、海盆、海沟深渊、甚至热液、冷泉等特殊生境都有其身影。尽管从达尔文时代学者们已经开始关注和着手解决围胸类高级阶元的系...

中国科学院昆明动物研究所等揭示中亚人群迁徙和混合历史(图)

中亚人群迁徙 混合历史 人类生物多样性

2022/9/5

中国科学院南海海洋研究所南沙珊瑚岛礁发育演化研究取得进展(图)

南沙珊瑚岛礁 发育演化

2022/10/19

星罗棋布于南海的珊瑚礁是南海最重要且独特的地质体,在维护我国海洋领土完整、行使国家主权、资源供给及生态和气候环境变化研究等方面一直发挥着重要作用。珊瑚岛礁的发育演化和成因问题最早可追溯到1842年的达尔文沉降理论,迄今科学家们已提出了多种模式和理论,但仍存在许多争议的问题或难以解释的现象,如不同区域和类型岛礁的发育过程和模式、环礁形成的主控因素等。

山东大学文化遗产研究院人类演化研究团队发现中国南方最晚猩猩化石记录(图)

人类演化 中国南方 最晚 猩猩化石

2023/3/1

2022年8月26日,山东大学文化遗产研究院人类演化研究团队在国际著名学术期刊《Journal of Human Evolution》发表题为“Evidence for the latest fossil Pongo in southern China”的研究论文,报道在中国南方发现的距今最晚的猩猩化石记录。该发现为探索早期猿类的起源和演化提供了重要的科学证据。

适应性辐射代表着生命树的快速分支,被认为是生物多样性的关键驱动因素。适应性辐射的研究对于我们理解物种多样化形成过程与地史和生态因子的关联性、解析物种分化的关键驱动因子与生态适应机制至关重要。在适应性辐射过程中,与生态和生殖隔离相关的性状在塑造生物多样性方面发挥着重要作用。