搜索结果: 106-120 共查到“植物生理学”相关记录2484条 . 查询时间(2.125 秒)

近日,西北农林科技大学王存教授课题组在Science China Life Sciences在线发表了题为“Calcium dependent protein kinase CPK21 and CPK23 phosphorylate and activate the iron-regulated transporter IRT1 to regulate iron deficiency in Ara...

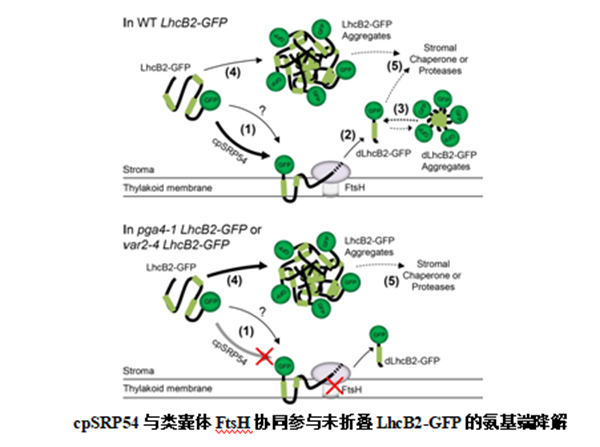

西北农林科技大学生命科学学院郁飞教授科研团队在类囊体膜蛋白稳态方面取得新进展(图)

拟南芥 类囊体膜 蛋白稳态

2023/6/12

近日,西北农林科技大学生命科学学院郁飞教授团队在Plant Physiology在线发表了题为“Chloroplast SRP54 and FtsH protease coordinate thylakoid membrane associated proteostasis in Arabidopsis” 的研究论文。该论文报道了拟南芥光形态建成过程中,cpSRP54与类囊体膜FtsH协同参与类囊...

近日,西南科技大学生命科学与工程学院罗学刚教授课题组在新蒂兰属叶绿体ROS信号对氡暴露的响应机制研究取得进展,相关成果以“Response mechanism of chloroplast ROS signaling to radon exposure in Tillandsia usneoides as an air pollution sensor”为题,发表在植物学知名国...

中国科学院武汉植物园揭示桃近核处果肉着色的形成机制(图)

桃 近核处果肉 着色机制

2023/4/7

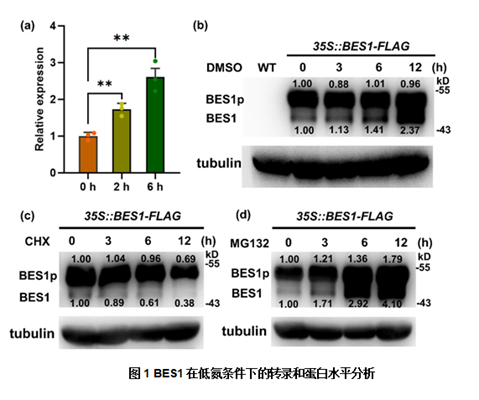

西北农林科技大学专家联合发现油菜素内酯调控低氮胁迫的新机制(图)

低氮胁迫 油菜素内酯 拟南芥

2023/6/12

氮是限制植物生长重要的营养元素,也是保证作物高产稳产的关键因子。氮肥过量及盲目施用导致土壤生态平衡、养分平衡出现问题,同时氮肥的流失也造成了严重的环境污染。激素在植物响应外部氮环境和内部氮需求的过程中发挥着关键作用。因此,深入研究植物激素在氮元素利用中的作用,可为有效提高作物氮肥利用率及培育氮高效作物新品种提供新思路。

油菜素甾醇(Brassinosteroids, BRs)是一种植物类固醇激素...

郑州大学农学院硕士生导师陈薇薇讲师(图)

陈薇薇 郑州大学农学院 植物生长发育 植物逆境生理

2024/4/12

陈薇薇,郑州大学农学院硕士生导师,讲师,主要从事植物生长发育和植物逆境生理方面的研究。。

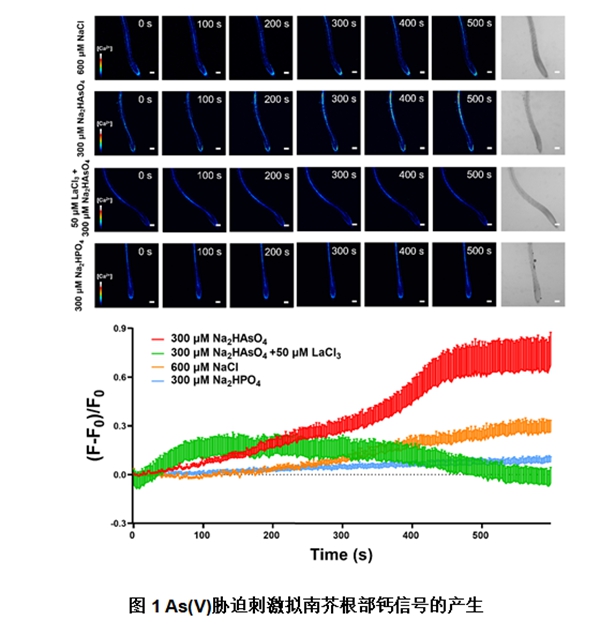

西北农林科技大学生命科学学院王存教授课题组发现植物钙信号调控砷吸收的重要机制(图)

植物 Ca2+信号 砷胁迫

2023/6/12

近日,西北农林科技大学王存教授课题组在Plant Physiology上发表题为“Plasma-membrane-associated calcium signaling regulates arsenate tolerance in Arabidopsis”的研究论文,揭示了植物通过Ca2+信号调控砷吸收的新机制。西北农林科技大学生命科学学院博士刘逸松为论文第一作者,王存教授为论文通讯作者,浙江...

北京农学院植物科学技术学院硕士生导师刘子妍副教授(图)

刘子妍 北京农学院植科学院 植物生理学

2024/5/22