搜索结果: 31-45 共查到“生物地球化学”相关记录227条 . 查询时间(1.656 秒)

贵州民族大学生态环境工程学院王慧副教授(图)

王慧 贵州民族大学生态环境工程学院 副教授 环境微生物 生物地球化学

2023/2/1

中国科学院城市环境研究所在碳源调控富铁水稻土甲烷产生过程取得研究进展(图)

碳源调控 铁氧化物 生物地球 化学循环

2023/7/14

产甲烷菌可以利用多种碳源作为底物和电子供体来形成甲烷。稻田作为重要的甲烷排放源,占到全球甲烷排放量的20%,对全球气候变化有着严重的影响。稻田土壤富含铁(Fe),其氧化还原过程对稻田系统的生物地球化学循环至关重要。然而,作为稻田中含量最丰富的氧化物,铁氧化物如何调节不同碳源的产甲烷能力尚不清楚。

湖泊等内陆水体由于自身及与陆地生态系统剧烈的物质能量循环,对全球温室气体(如CO2)排放及碳循环过程有着重要贡献。然而,由于湖泊数量众多而人力物力有限,目前的湖泊CO2排放野外实测数据集代表性严重不足,使目前全球湖泊CO2排放估计极具不确定性,限制了对全球碳循环过程的深入理解。卫星遥感手段具相对高频率和大范围的优势,可显著降低湖泊CO2排放估算的不确定性。然而,开发区域或全球尺度湖泊CO2排放遥感...

湖泊等内陆水体由于自身及其与陆地生态系统剧烈的物质能量循环,对全球温室气体(如CO2)排放以及碳循环过程有着重要贡献。然而,由于湖泊数量众多而人力物力有限,目前的湖泊CO2排放野外实测数据集代表性严重不足,使得目前的全球湖泊CO2排放估计存在极大的不确定性,限制了对全球碳循环过程的深入理解。卫星遥感手段具有相对高频率和大范围的优势,可以显著降低湖泊CO2排放估算的不确定性。但是,开发区域或全球尺度...

全面阐明湖泊磷循环过程并揭示其对生态系统影响一直是环境科学领域研究热点。由于传统认知和分析方法不足, 绝大多数研究均以正五价的磷酸盐(P+V)为基础, 忽略了磷化氢(P-III)、次亚磷酸盐(P+I)和亚磷酸盐(P+III)等无机还原态磷(简写“IRP”), 致使当前对湖泊磷生物地球化学循环过程认识存在明显的“缺失”。IRP在湖泊中广泛分布且沉积物被证实为IRP产生和释放的热点区域。在人类活动和全...

中国科学院昆明分院地化所对汞在植被根中的来源、迁移及循环作用研究取得进展(图)

地化所 植被汞 生物地球 化学循环

2023/5/14

植被是联结大气圈与土壤圈的关键纽带,在全球汞生物地球化学循环中扮演着举足轻重的角色。自上世纪七十年代末以来,植被汞的生物地球化学过程研究一直是陆地生态系统汞循环研究的重点与前沿方向之一,先后经历了基于总汞含量分析阶段、汞形态分析的研究阶段与近十多年来汞同位素示踪等新技术应用下的快速发展阶段。

晚二叠世生物大灭绝(Late Permian Mass Extinctions, LPME)被认为是地质历史时期最严重的生物圈危机。当时两次独立的灭绝事件,即瓜德鲁普—乐平世生物大灭绝(Guadalupian-Lopingian Extinction, GLE)和二叠纪末生物大灭绝(Permian-Triassic Extinction, PTE),造成了地球上90%以上的物种灭绝。目前认为这两次...

最近两百万年东亚地区火演化研究(图)

近两百万年 东亚地区 火演化

2023/1/17

溶解性有机质(Dissolved organic matter)作为水体有机质的重要组成部分,是水体环境中最主要的活性碳库。在湖泊生态系统中,DOM广泛参与多种生物地球化学过程(如降解过程,吸附-解析过程等),并在营养物质输送、食物网动态变化和全球碳循环过程中发挥了重要作用。

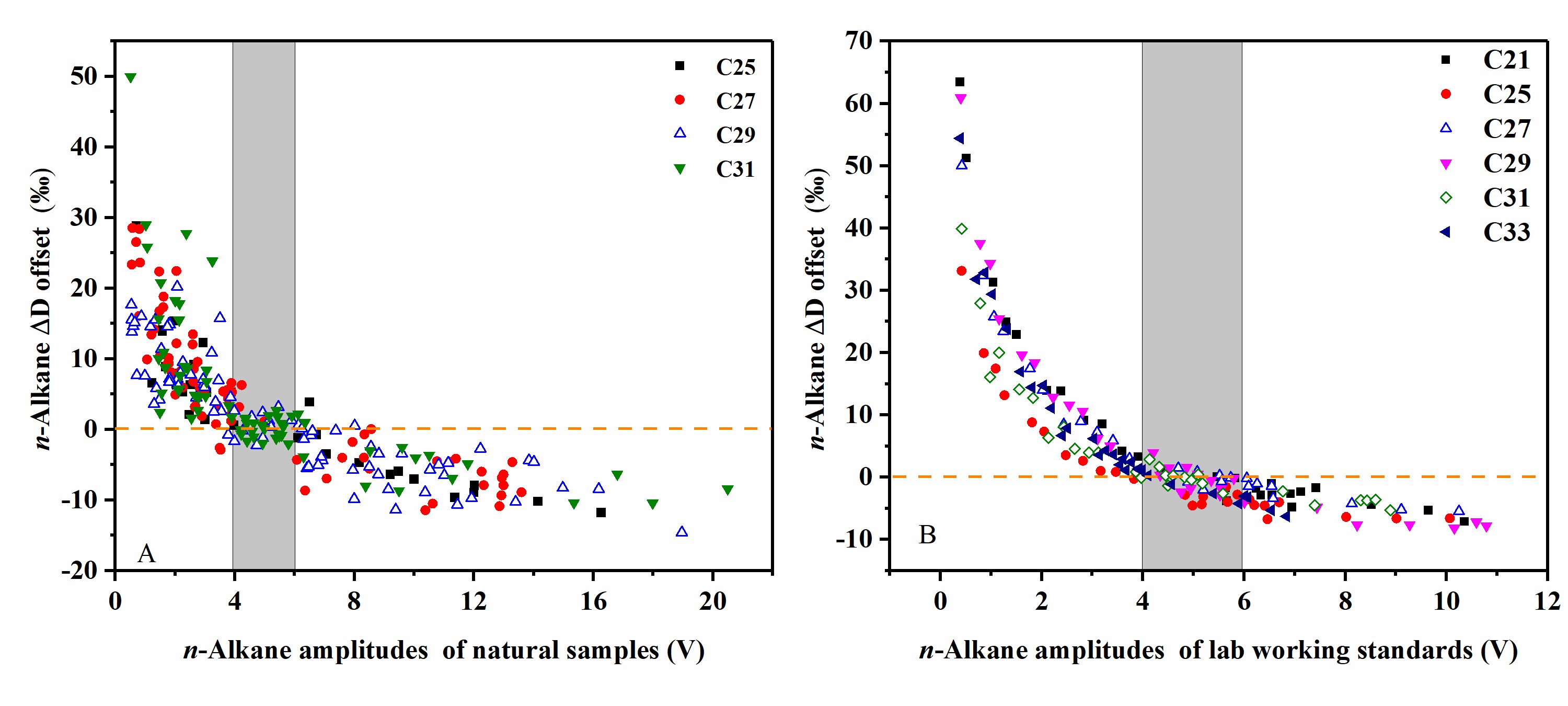

中国科学院地球环境研究所在脂类氢同位素值测定方法方面取得进展(图)

脂类氢同位素 生物地球化学 古水文

2023/8/12

氢同位素组成是生物地球化学和古水文条件重建的重要指标,其中地质记录中不同链长的脂类氢同位素值可以反映不同的环境信息。因此,为了充分利用氢同位素信息,很多研究者将单次分析中不同链长的脂类氢同位素值结合起来使用。

中国科学院植物研究所植被与环境变化国家重点实验室草地恢复与管理研究组(李凌浩)(图)

中国科学院植物研究所植被与环境变化国家重点实验室 草地恢复与管理研究组 陆地生态系统 生物地球化学 恢复生态学 自然保护区学

2022/7/10

复旦大学环境科学与工程系郭志刚教授(图)

复旦大学环境科学与工程系 教授 郭志刚 海洋环境地球化学 大气环境化学

2022/7/1