搜索结果: 151-165 共查到“古生物学”相关记录187条 . 查询时间(0.364 秒)

Why did some mammals develop tusks?(图)

二齿兽 哺乳动物 脊椎动物

2023/6/21

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所在真盔甲鱼类漫游憨鱼研究中取得进展(图)

真盔甲鱼类 漫游憨鱼 生活习性

2022/9/22

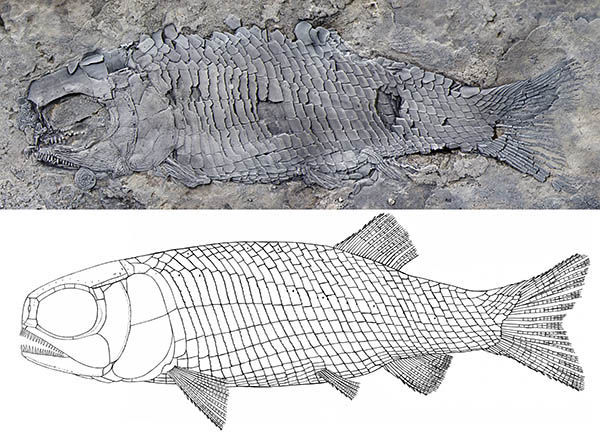

云南发现世界最古老肋鳞裂齿鱼类,为亚洲首现(图)

云南 肋鳞裂齿鱼类 古生物学

2023/2/13

巨颏虎演化研究取得新进展(图)

巨颏虎 演化 古生物学

2023/2/13

中国首次发现4.3亿年前盔甲鱼的恐怖噩梦——恐鲎(图)

秀山恐鲎 古生物学 冈瓦纳大陆

2023/2/13

中国的半麝化石揭示牛总科动物角的早期演化(图)

半麝化石 牛总科 角 早期演化

2023/2/13

内蒙古中部新近纪食虫类化石研究新进展(图)

内蒙古中部 新近纪 食虫类化石

2023/2/13

中国科学院西双版纳热带植物园丁文娜及导师星耀武分获2021年度中国科学院优秀博士学位论文奖和优秀导师奖(图)

中国科学院西双版纳热带植物园 丁文娜 星耀武 中国科学院 优秀博士学位论文奖 优秀导师奖 古植物学 生物地理学

2022/6/4

Knowing a big deal when you see it(图)

化石 爬行动物 鳞龙

2023/6/21

中国首次发现2.9亿年前史前巨鲨——瓣齿鲨(图)

瓣齿鲨 山西阳泉地区 二叠纪乌拉尔世

2023/2/13