搜索结果: 1-15 共查到“知识库 气候学”相关记录63条 . 查询时间(0.774 秒)

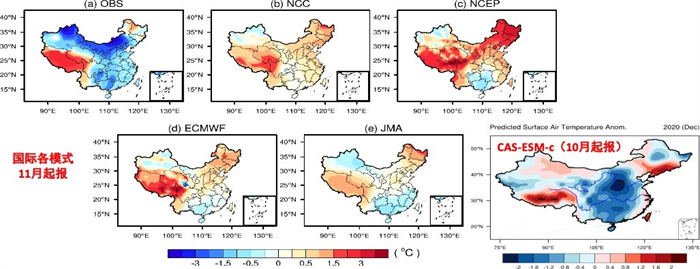

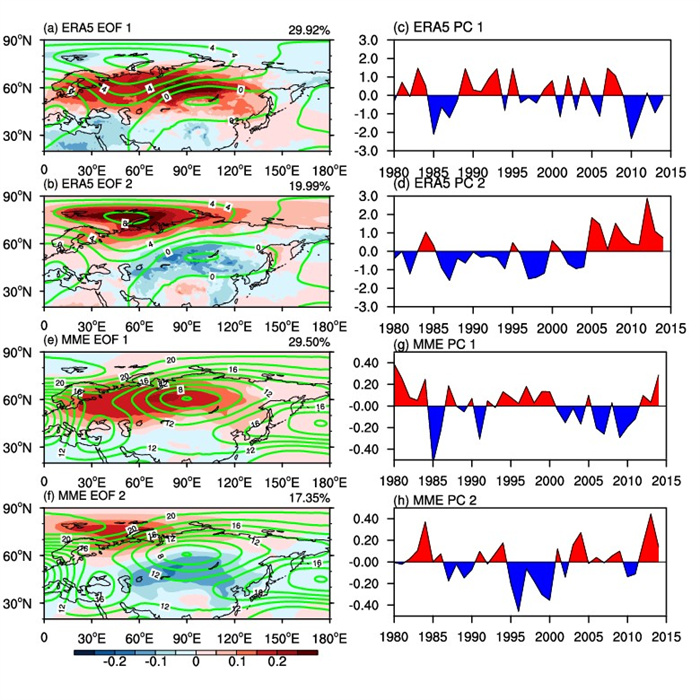

中国西部树木年轮气候序列及其空间场重建研究

中国西部 树木年轮 气候序列 空间场重建

2023/8/21

中国天山北坡冰川积雪及其气候变化响应研究

中国天山 北坡冰川积雪 气候变化 响应研究

2023/8/19

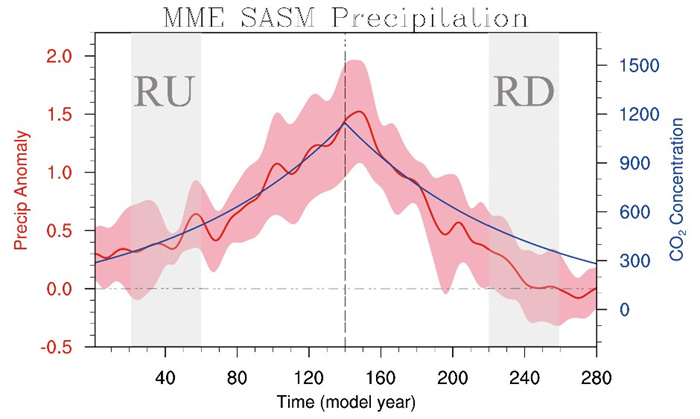

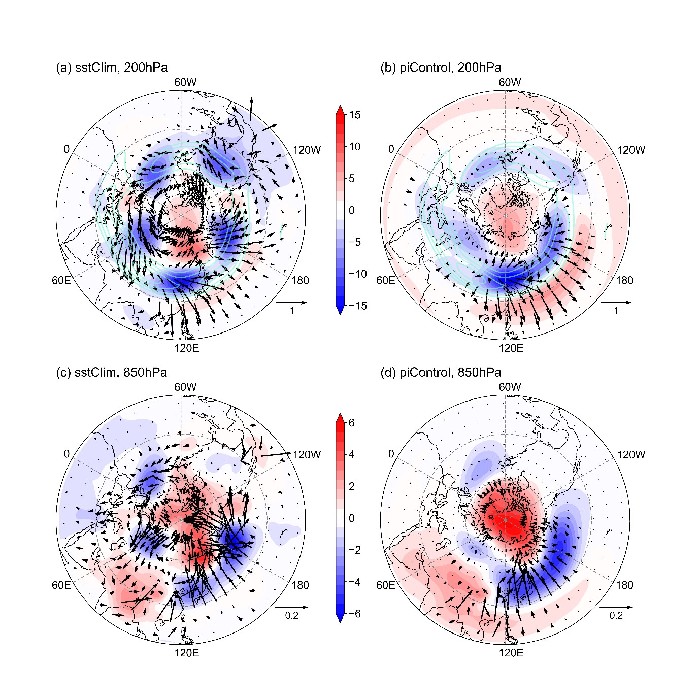

NPJ: CO2移除增加印度夏季干旱的风险(图)

CO2移除 印度 夏季干旱

2023/3/8

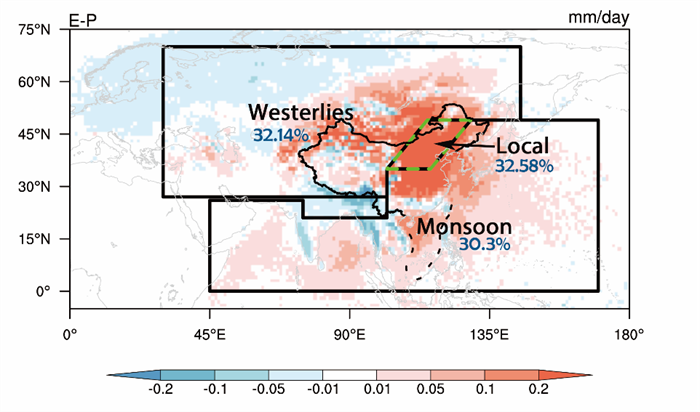

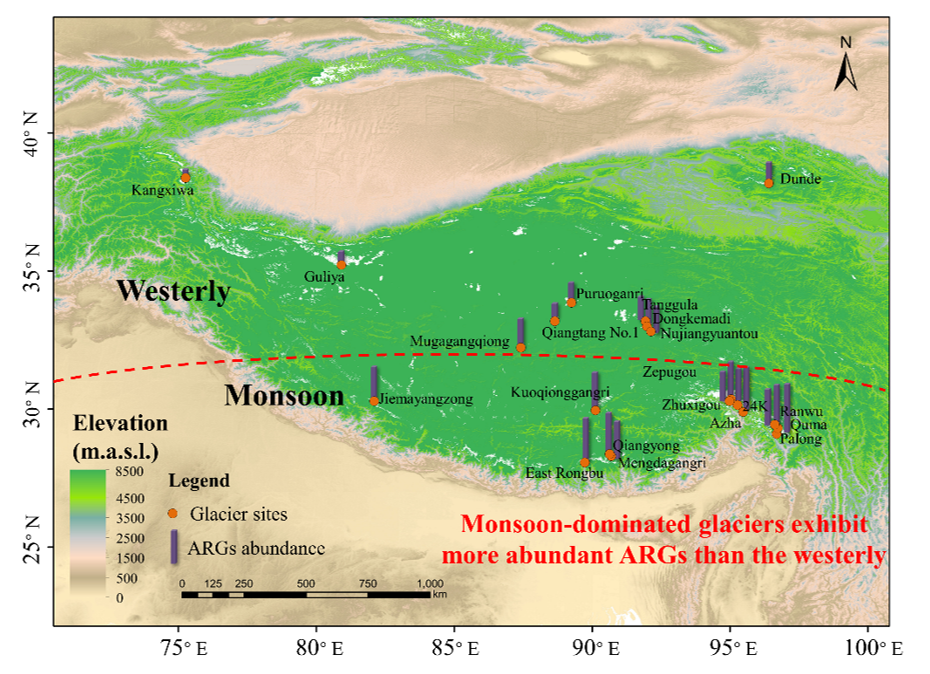

EP:印度季风对青藏高原冰川抗性基因分布的影响(图)

印度季风 青藏高原冰川 抗性基因分布 影响

2023/1/16