搜索结果: 31-45 共查到“知识库 构造地质学”相关记录920条 . 查询时间(1.394 秒)

孙宝璐等-GRL:大洋高原诱发的俯冲极性反转及对诱发俯冲起始的启示(图)

大洋高原 俯冲极性反转 诱发俯冲起始

2023/1/16

PNAS:地球最早的大陆何时开始高出海平面(图)

地球大陆 海平面 地质运动

2023/1/14

刘鹏等-GCA:全球性地幔亏损始于何时(图)

全球性 地幔亏损 刘鹏 GCA

2023/1/16

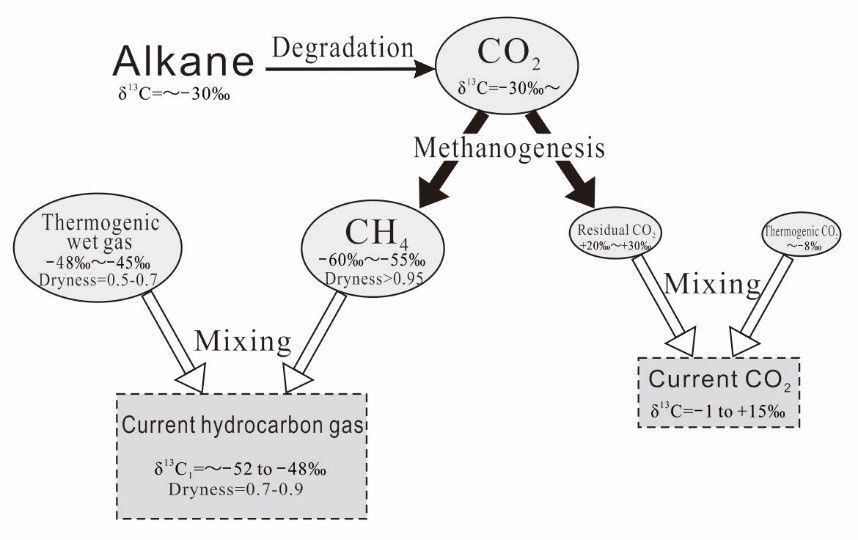

蔡春芳等-Geology等:盆地内甲烷产生与氧化作用(图)

盆地 甲烷产生 氧化作用

2023/1/16

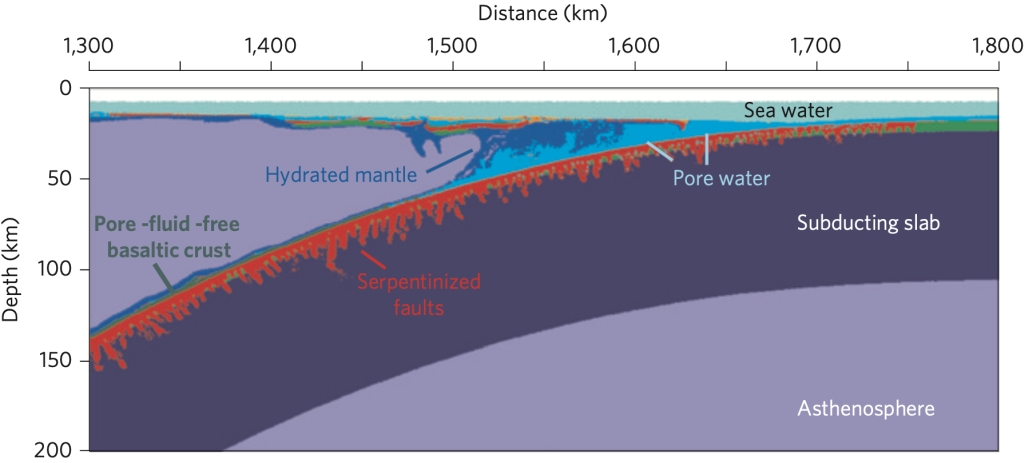

Nature: 海沟外侧隆起的脆韧性破坏导致板片分段(图)

海沟 脆韧性破坏 板片分段

2023/1/14