搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 固体污染防治工程”相关记录169条 . 查询时间(1.276 秒)

沈阳生态所在极端环境中有机卤呼吸细菌厌氧降解卤代污染物方面取得新进展(图)

有机 细菌 污染

2025/1/8

河口作为陆地和海洋环境之间的动态过渡区,为人类提供食物、矿物和能源等基本资源。然而,河口也成为人为污染物(如卤代有机化合物)的汇,这些污染物对河口本身的健康和功能构成重大威胁,这引起了人们对其对人类健康和海洋生物群潜在影响的日益担忧。有机卤呼吸细菌已存在于各种环境中,并在卤代有机化合物的生物地球化学循环和解毒中发挥着不可或缺的作用。目前,有机卤呼吸细菌在河口、海洋环境中(盐度>3.5%)的还原脱氯...

中国科学院生态环境研究中心经典论文解读:环境中的全氟及多氟烷基物质(图)

生态环境 神经 污染

2024/11/25

“向经典看齐”是生态环境研究中心主任朱永官院士发起,由生态环境研究中心青年学术委员会委员解读经典论文的系列活动。本活动旨在鼓励青年科研人员勇于挑战高难度的科学问题,抢占科技制高点,向本领域顶尖的科学家看齐,力争取得原创性、颠覆性成果,传承经典、砥砺前行。

变废为美,这就是中国石油的魔法!

中国石油 无废城市 绿色生产

2024/7/29

固体废物污染防治是生态文明建设的重要内容。如今,以新发展理念为引领,通过推动形成绿色生产生活方式打造“无废城市”,正成为越来越多城市的选择。自国务院办公厅印发《“无废城市”建设试点工作方案》至今,“无废城市”建设工作已开展5年多,参与建设的城市已从11个城市和5个特殊地区发展到113个城市和8个特殊地区,其中包括西安、拉萨、乌鲁木齐在内的诸多西部城市。

环境化学与生态毒理学国家重点实验室曲广波等利用ITA系统开展市政污泥的雄激素干扰物风险评价(图)

曲广波 ITA系统 市政污泥 雄激素 风险评价 Environmental Science&Technology

2025/3/12

中科院上海分院城市环境研究所在油泥和垃圾焚烧飞灰协同热解机理研究方面取得进展(图)

垃圾 热解机理 环境污染

2024/5/13

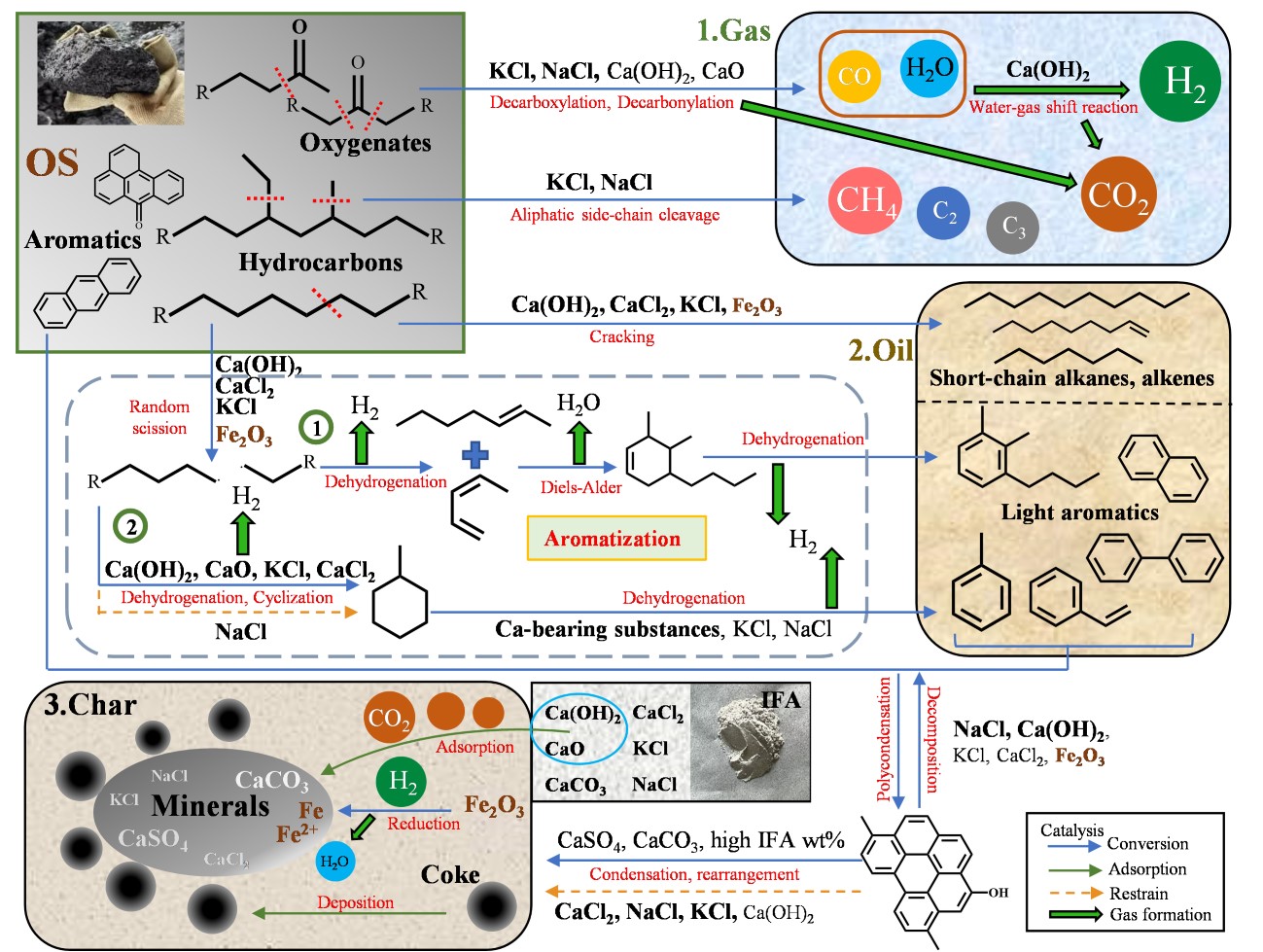

油泥在许多国家被归类为危险废弃物,由于其成分包含高浓度的有毒石油烃、氮、硫、氯和重金属,处置不当会导致严重的环境污染。尽管其具有有毒和致癌性,但油泥中丰富的石油烃使其成为能源回收的宝贵资源。催化热解因化学品消耗较少、能源回收率高以及较低的次生环境污染而日益收到认可,被广泛认为是一项高效的油泥无害化资源换技术。尽管金属及分子筛催化剂效果好,催化效率高,但催化剂表面焦炭的积累可能导致催化剂的失活和资源...

城市环境研究所在中国尾矿砂矿化碳汇评估及其潜在项目布局研究中取得进展(图)

碳汇评估 固体

2024/4/14

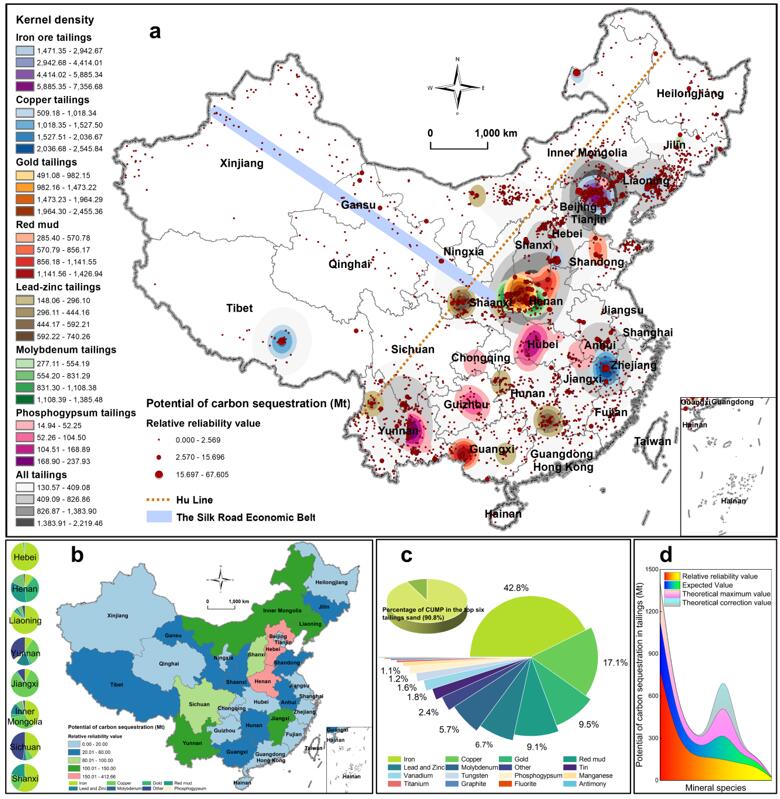

寻觅地质中遗失的碳汇并布局相应的负排放技术(NETs),以让碳重返地层,正在蓬勃发展。新的、极具潜力的技术和商业化项目已经开始涌现,二氧化碳矿化和利用(CMU)作为一种在空间上与工业碳源“咫尺之遥”的NET具有吸引力,特别是当反应产物是能源或碳密集型工业的副产品,如粉煤灰、尾矿砂等碱性固体废物(ASW)时,可以通过有效的废物管理来提高被动碳化的潜力,产生与多个可持续发展目标(SDGs)相一致的经济...

济南炼化固体废物处置见成效

济南炼化 固体废物 广西石油

2024/4/1

2024年以来,广西石油认真落实集团公司工作会议部署,扎实开展“牢记嘱托、感恩奋进,创新发展、打造一流”主题行动,以“更高标准工作年”为抓手,从队伍、市场、新业务、品牌等4个方面发力,推动市场畅通与规模拓展,加快创新转型高质量发展。前两个月,成品油经营创效排名靠前,天然气零售量同比增长135%,易捷服务基础品类营业额同比增长20%。3月以来,经营态势持续向好。

山东省科学院生态研究所主持国家重点研发计划课题通过综合绩效评价(图)

油田开采区 土壤污染 绩效考核

2025/4/17

中国科学院城市环境研究所在改性水热炭材料活化PMS去除抗生素研究中取得进展(图)

水热炭材料 活化 污染防治

2024/1/16

2024年1月12日,中国科学院城市环境研究所污染防治材料与技术研究组通过构建Co/Al-LDH修饰磁性水热炭材料活化过一硫酸盐(PMS)实现快速降解环丙沙星。该研究展示了富含氧官能团水热炭作为基底的优势,探究了不同反应条件对降解效率的影响,进而揭示了Fe/Co协同催化的作用机制。