搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 恒星天文学”相关记录84条 . 查询时间(2.201 秒)

天文学家发现一个新的六行星系统(图)

六行星系统 恒星天文学 恒星

2023/12/12

中国科学院云南天文台等揭示大质量恒星死亡前剧烈物质抛射过程(图)

云南天文台 恒星 物质抛射过程

2023/10/23

2023年10月19日,《科学通报》(Science Bulletin)发表了中国科学院云南天文台张居甲团队和清华大学王晓锋团队在超新星闪现光谱研究方面取得的研究成果。该研究在十年一遇的超新星爆发事件SN 2023ixf中还原了超新星前身星在死亡前猛烈抛出自身物质的过程,为构建大质量恒星完整演化图景提供了关键板块。

中国天眼FAST揭秘黑洞脉搏(图)

中国天眼 FAST 黑洞脉搏

2023/7/28

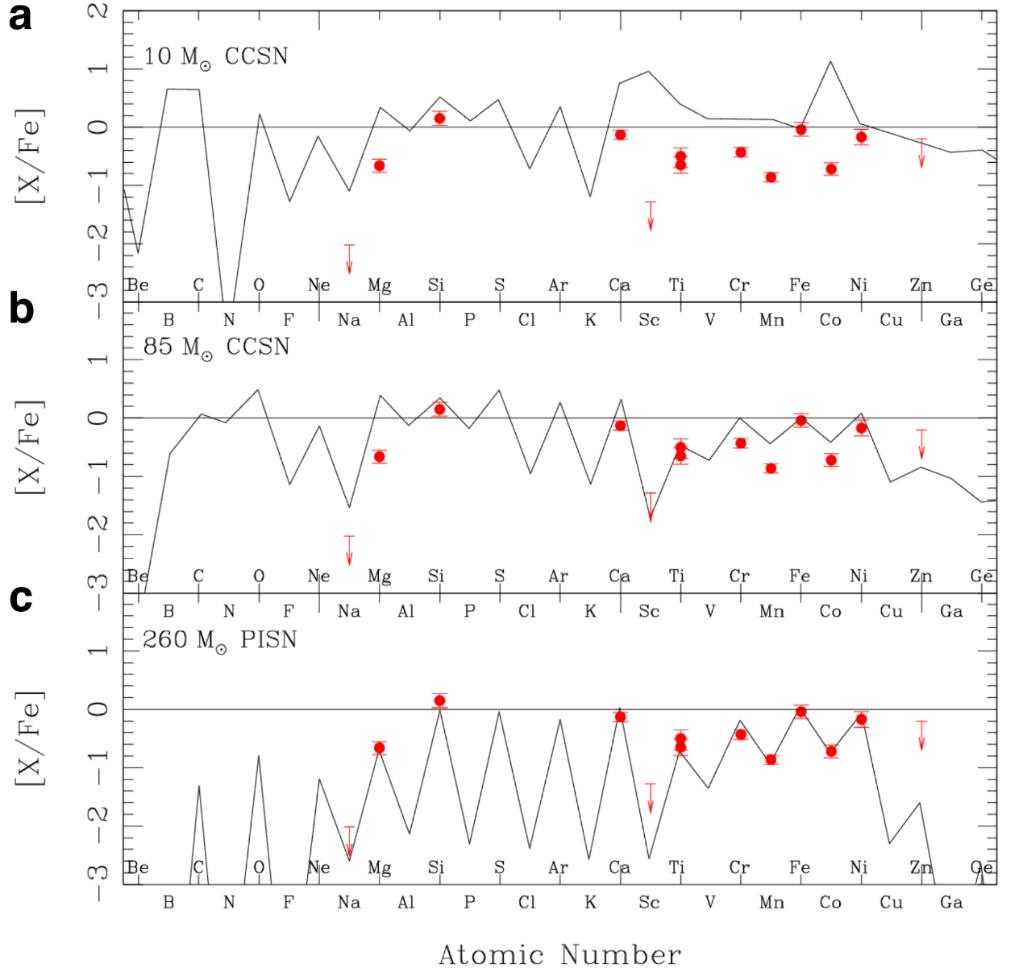

2023年6月7日,国际学术期刊《自然》在线发表了中国科学院国家天文台赵刚研究员带领的国际团队的一项重要成果。研究团队率先在银晕恒星中发现了第一代超大质量恒星演化后坍缩形成的对不稳定超新星(pair-instability supernova, PISN)存在的化学证据。在此之前,理论研究曾预言这种特殊超新星的存在,但从未被观测发现。该成果证实这一超新星源自于一颗质量高达260倍太阳质量的第一代恒...

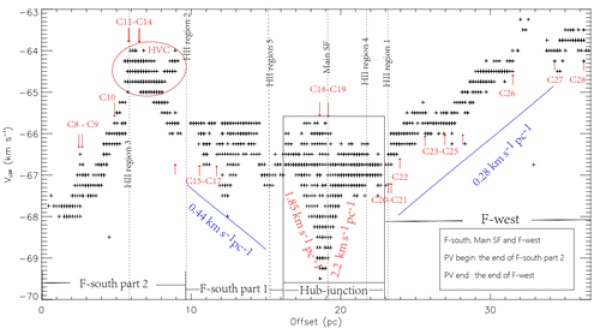

2023年1月19日,《自然》发表了中国科学院国家天文台研究员刘超团队的一项重大研究成果。发挥我国重大科技基础设施郭守敬望远镜(LAMOST)超大光谱数据样本优势,结合欧洲空间局盖亚(Gaia)卫星数据,科研团队发现天体物理学中颇为重要的基础理论“恒星初始质量分布规律”会随着恒星金属元素含量和年龄发生显著变化,挑战了恒星初始质量分布规律不变的经典理论,刷新了人类对此基本概念的认知,这将对天体物理多...

云南天文台科研人员在日冕准周期波激发机制方面取得进展(图)

日冕准周期波 激发机制 中国科学院云南天文台

2023/1/12

云南天文台科研人员在激变变星的准周期振荡方面获进展(图)

激变变星 准周期振荡 中国科学院云南天文台

2023/1/12

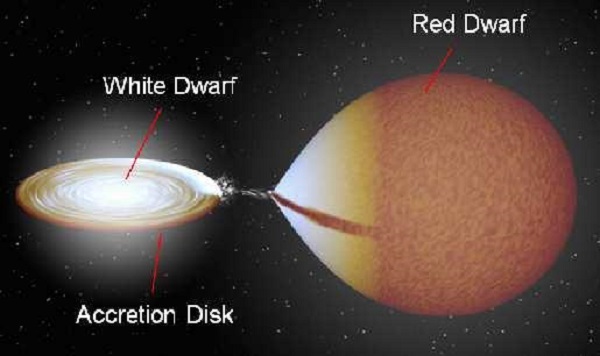

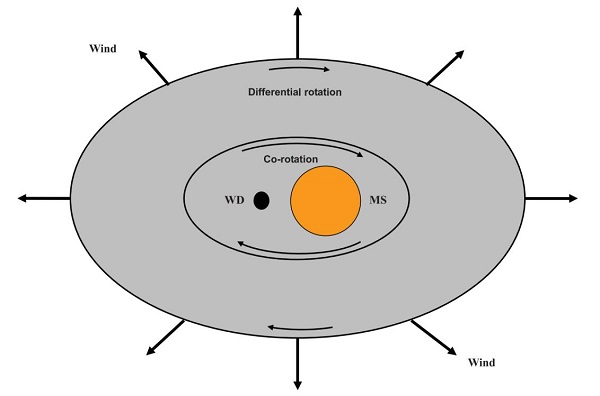

云南天文台在Ia型超新星前身星领域取得新进展(图)

Ia型 超新星 星领域 中国科学院云南天文台

2023/1/12

光纤阵列太阳光学望远镜(FASOT)取得科学和技术关键进展(图)

光纤阵列 太阳光学望远镜 FASOT 加蓬日全食

2023/1/12

云南天文台在太阳紫外暴理论研究方面获进展(图)

太阳 紫外暴 理论研究 中国科学院云南天文台

2023/1/12

云南天文台对LAMOST早型星双星统计性质取得新进展(图)

LAMOST 早型星双星 统计性质

2023/1/12

含盾牌座δ型脉动变星的单谱分光双星研究获进展(图)

盾牌座 δ型脉动变星 单谱分光双星

2023/1/13

云南天文台在批量获得相接双星参数方面获新进展(图)

相接 双星参数 中国科学院云南天文台

2023/1/12