搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 大气环境学”相关记录269条 . 查询时间(2.454 秒)

中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)生态水文研究组联合云南大学、中国气象局沈阳大气环境研究所相关科研人员,基于我国辽东湾连续两年(2019-2020)生长时期大气水汽δ2H和δ18O原位连续观测数据,探究了该区域大气水汽的季节、日尺度和天气事件中大气水汽同位素信号动态变化。研究结果表明:(1)大气水汽δ2H和δ18O及d-excess在季节和日尺度上随着观测高度呈现显著不同的变化...

宁夏发布生态环境4项地方标准

生态环境 地方标准 中国石化

2024/3/5

近日,自治区市场监督管理厅批准发布了自治区生态环境厅组织制修订的4项地方标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB64/1996-2024)《水泥工业大气污染物排放标准DB64/1995-2024》《煤质活性炭工业大气污染物排放标准DB64/819-2024》和《畜禽养殖污染防治技术规范》(DB64/T702-2024),将于2024年5月4日开始实施。这是我区在生态环境领域首次发布地方标准最多的一...

中国科学院大气物理研究所臭氧生成敏感性的时空分布及“双碳”目标对它的影响(图)

臭氧生成 气候变化 大气环境

2024/1/14

受人类活动和气候变化的影响,全球臭氧污染呈加剧态势,成为继PM2.5之后又一制约空气质量改善的主要污染物。臭氧的形成与其前体物(挥发性有机物和氮氧化物)的排放总量和比例密切相关,且呈现出强烈的区域特征和季节差异。然而,大多数研究只关注臭氧浓度的时空分布,很少有研究系统的阐述臭氧生成敏感性的时空变化,这严重困扰了臭氧污染分区域、分季节治理工作的开展。

城市环境研究所在沿海城市大气PM2.5和O3双高污染成因机制研究中取得进展(图)

污染 光化学参数 大气环境

2023/11/4

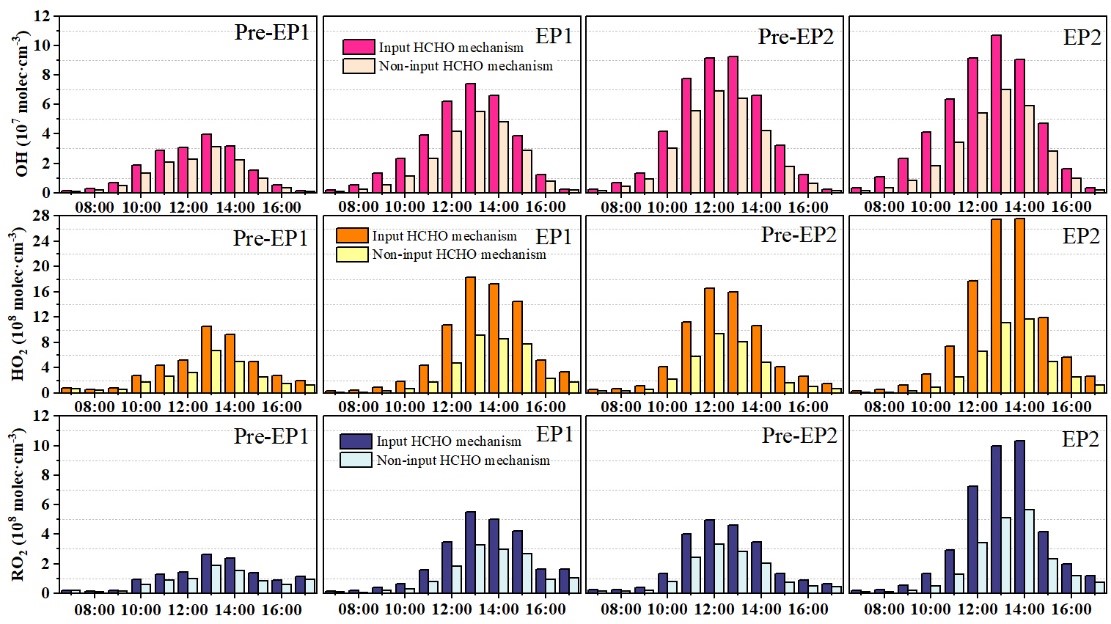

2023年10月30日,中国科学院城市环境研究所陈进生研究团队在大气科学领域权威学术期刊《Atmospheric Chemistry and Physics》发表题为Exploring the amplified role of HCHO in the formation of HMS and O3 during the co-occurring PM2.5 and O3 pollution in...

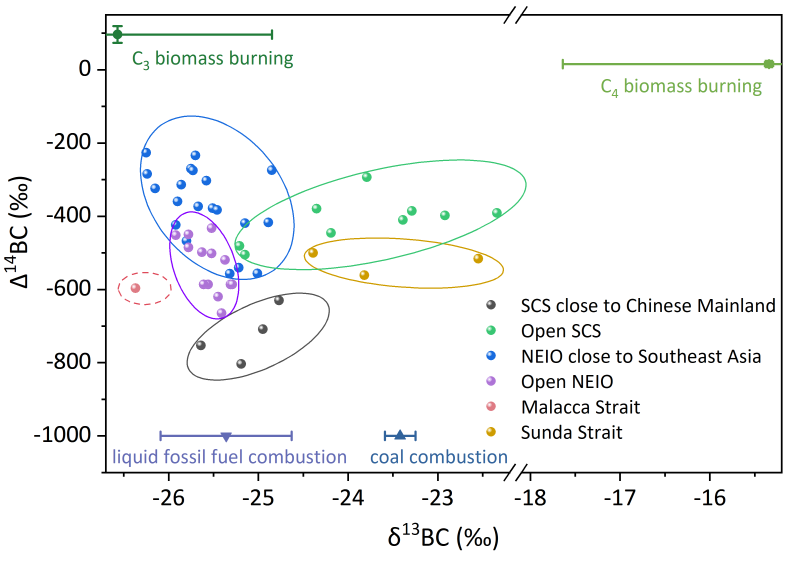

气溶胶黑碳(BC)是一种短周期气候污染物,在极端气候事件和海洋碳循环中发挥着重要作用。长期以来,海洋气溶胶BC来源的定量解析是一项技术挑战。中国科学院广州地球化学研究所博士后耿晓飞与张干研究员等,与澳大利亚James Cook大学Michael Bird教授等合作,运用基于催化加氢技术的双碳同位素(δ13C-Δ14C)分析,定量分析了南海和东北印度洋气溶胶黑碳的浓度和来源,讨论了BC大气沉降对海洋...

河北省生态环境厅举办2023年国际保护臭氧层日宣传活动(图)

河北省 生态环境厅 臭氧层 保护臭氧层日

2023/11/28

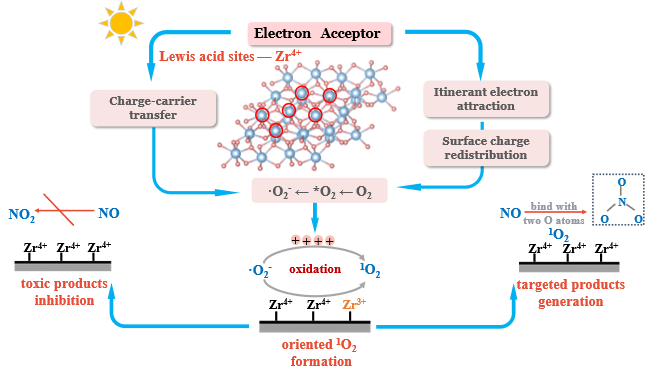

贵州大学资源与环境工程学院特聘教授崔雯团队在自然指数期刊Environmental Science & Technology上发表论文(图)

崔雯 自然指数 Environmental Science & Technology 大气环境

2024/3/6

地球环境研究所在华山黑碳棕碳垂直观测研究中取得进展(图)

华山黑碳 大气环境 光吸收

2023/11/26

大气黑碳、一次和二次棕碳是主要吸光性碳气溶胶组分,其在大气环境的光吸收和辐射强迫对气候、能见度和空气质量具有重要影响。对大气黑碳和棕碳气溶胶垂直变化特征及其环境效应的研究有重要意义。

地球环境研究所对青藏高原南部微塑料传输过程研究取得进展(图)

青藏高原 微塑料传输 大气沉降

2023/8/11

微塑料(Microplastics,MPs)作为人类世地质时代的一个潜在指标,是一种完全由人类活动带来的典型污染物。目前对于偏远地区陆地野生动物对微塑料接触程度以及微塑料传输模式的研究还相对匮乏。尤其对于具有独特地理单元特征和气候条件的青藏高原,尽管已有研究证实这里已受到微塑料污染,但对于青藏高原微塑料的传输机制仍然相对模糊。