搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 生态学”相关记录1799条 . 查询时间(0.676 秒)

中国科学院兰州分院土壤酸化通过解耦土壤微生物破坏陆地生态系统稳定性研究获新进展(图)

土壤 生态系统 群落

2025/4/16

中国科学院西北生态环境资源研究院李玉强研究员团队,沿我国6个典型陆地生态系统建立了总长4300公里的跨纬度样带,设置了207个采样点,采集0-20厘米的表层土壤样品,并基于高通量基因测序技术与机器学习模型,分析了我国陆地生态系统细菌与真核生物群落的β-多样性变化和地理分布特征。

中国科学院成都山地所在植被GPP估算时间尺度扩展研究中取得进展(图)

气候 循环 生态系统

2025/4/16

植被总初级生产力(GPP)是衡量陆地生态系统“碳汇”能力的重要生态学指标,对于理解碳循环机制和制定气候变化应对战略至关重要。尽管现有GPP研究在不同空间尺度上进行了广泛分析并取得了显著进展,然而GPP模拟在不同时间尺度方面的不确定性仍然是一个突出的问题,尤其是环境变量日内快速变化的不确定性亟需进一步量化。

中国科学院海洋研究所海洋所团队搭载“蛟龙”号完成南海两处冷泉喷口综合探测任务(图)

探测 生态系统 生物群落

2025/4/12

2025年4月3日,中国科学院海洋研究所冷泉研究团队在国家深海基地管理中心的大力支持下,搭载“蛟龙”号载人深潜器深入南海,成功探测到两处大型冷泉喷口,揭示了深海冷泉生态系统生物群落特征及其对渗漏甲烷的生物过滤机制。

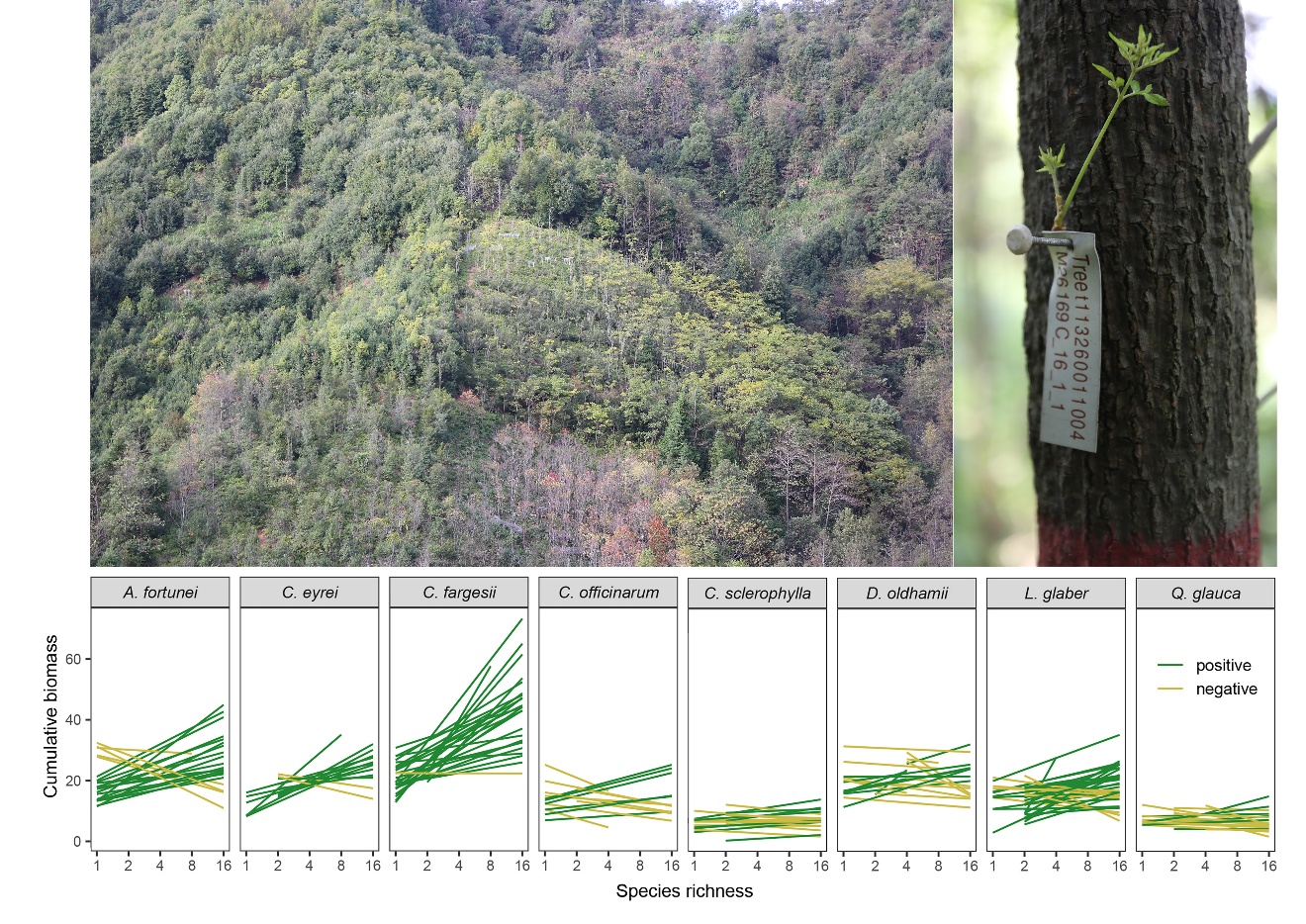

人类活动导致的森林破坏正威胁着生物多样性以及生态系统功能与服务。森林修复和重建被视为可以缓解森林面积衰退、修复受损森林生态系统,并维持其生态系统功能的有效途径之一。因此已有大多数研究建议在造林项目中应考虑种植树木的物种丰富度和组成等信息。然而,种内遗传变异可能导致同一物种的不同个体在相同环境下表现不一致。先前基于草地的实验研究表明,种内遗传变异可以自然筛选出更适应于高物种丰富度环境中生长的后代。那...

中国科学院植物所张齐兵研究组在青藏高原林线研究中取得新进展(图)

青藏高原 气候 数据 生态系统

2025/4/19

中国科学院植物研究所张齐兵研究组结合样地调查和树轮数据,对青藏高原东部海拔4300~4520米的18个林线样地进行了研究,建立了年际尺度、可回溯性的“邻域指数”(Neighbourhood Index)来定量评估邻树对树木径向生长的影响。结果表明,青藏高原东部林线树木之间的相互作用主要表现为竞争作用,并且这种竞争在1960至2009年间显著增强,与普遍认为高海拔区域树木之间存在促进性相互作用的观点...

已有控制实验研究表明,物种功能多样性和功能优势性共同影响植物群落的地上生物量,且随着时间推移,功能多样性对地上生物量的影响逐渐增强。然而,在自然森林演替进程中,这两者对树木地上生物量的相对贡献尚不明确。

中国科学院迄今最古老层孔海绵化石发现(图)

气候 生态系统 骨骼

2025/4/13

层孔海绵是奥陶纪-泥盆纪标志性的浅海造礁动物之一,在礁构建中的作用、生态地位和地理分布方面类似于现代珊瑚。在中奥陶世达瑞威尔晚期,层孔海绵几乎同时融入热带至亚热带气候区的全球礁生态系统。由于受到奥陶纪生物大辐射事件期间海洋生物多样化的影响,这一时期的着礁生态系统从微生物主导向层孔海绵和珊瑚主导转变。然而,层孔海绵突然融入礁生态系统引发了一系列科学问题:最早的层孔海绵何时出现?它们如何获得矿化骨骼?...

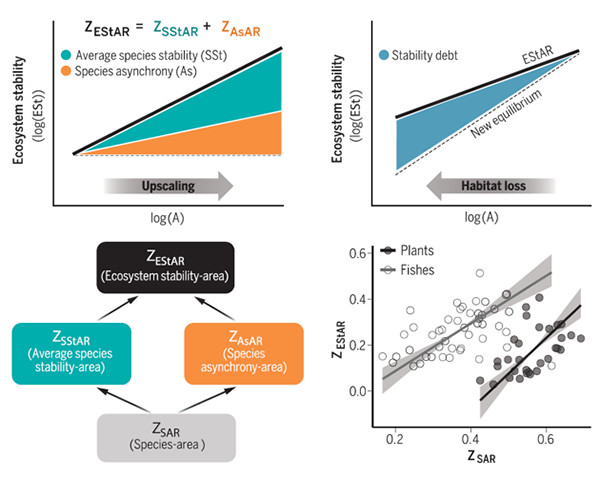

在国家自然科学基金项目(批准号:31988102、32425036)等资助下,北京大学城市与环境学院王少鹏团队在多样性-稳定性研究方面取得了理论进展,阐明了生态系统稳定性的尺度推移规律及其与物种多样性尺度推移之间的关联。研究成果以“统一生物多样性与生态系统稳定性的尺度推移规律(Unifying spatial scaling laws of biodiversity and ecosystem s...

中国科学院广州分院华南植物园阐述C4植物的生理学和生态学重要功能(图)

植物 生理学 生态学

2025/4/13

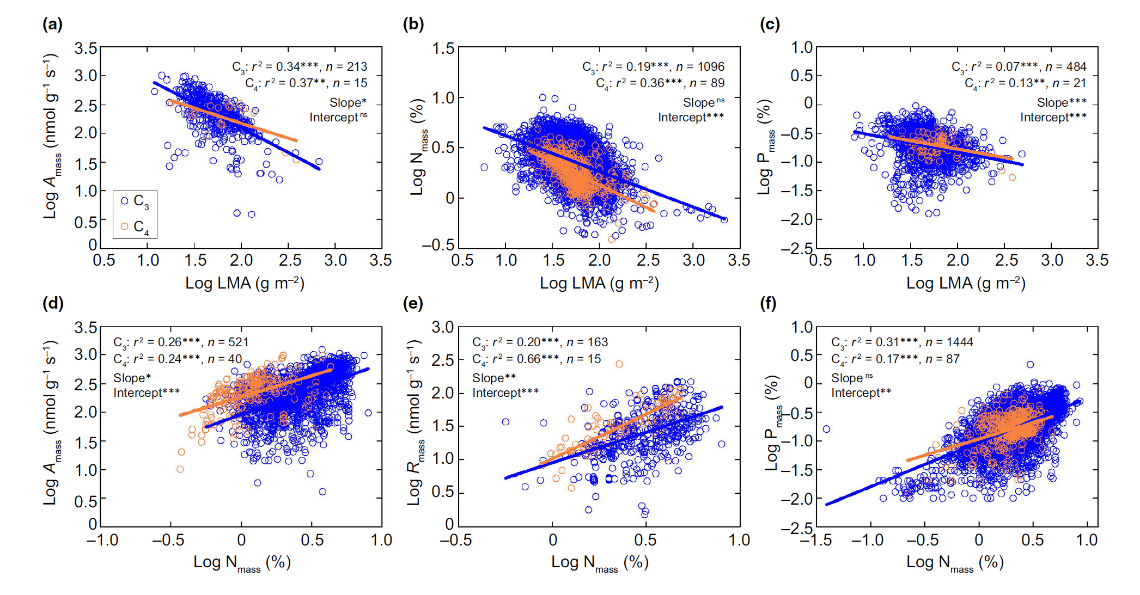

植物光合作用主要有三种途径:C3途径、C4途径和CAM途径。不同于C3植物,C4植物具有独特的叶片解剖学特征和光合作用机制,能够高效利用CO2使其具有高光合速率和高水分利用效率等显著优势。因此,C4植物与C3植物在资源权衡策略(trade-off)上可能存在显著差异。这种权衡策略可以体现在叶片经济学谱(leaf economics spectrum)上,即一端是具备“快速投资-收益”...

中国科学院植物所杨元合研究组揭示土壤微生物不同类群间互作对氮添加的响应规律(图)

植物 杨元合 土壤 群落

2025/4/19

土壤中不同微生物群落内部以及群落之间彼此联系,互相影响,共同塑造了复杂的网络关系。微生物共现网络通常被用于表征物种间的互作关系。全球变化因子,例如氮富集,可能会显著改变微生物共现网络复杂性,进而影响生态系统功能。然而,以往研究主要关注原核生物(细菌和古菌)、真菌、原生生物等不同微生物群落内部物种间互作程度对氮添加的响应,而对于施氮如何影响微生物群落间的互作关系仍缺乏系统研究。

中国科学院研究发现灌木多样性和乔木多样性对提升森林生产力同样重要(图)

生态系统 循环 资源

2025/3/27

生物多样性与生态系统功能(BEF)之间的关系是生态学研究的核心议题之一。越来越多证据表明,增加树木多样性能够提升森林生产力。但大部分研究聚焦于乔木物种多样性,较少涉及森林的多层结构。其中,林下层容纳了丰富的植物多样性,在养分循环等生态过程中发挥着关键作用。尽管灌木在森林中占有的生物量有限,但会和乔木共享或争夺资源。目前,灌木层物种多样性能否影响森林生产力,以及灌木的多样性效应是否和乔木多样性效应存...

中国科学院大气物理研究所张井勇-地球科学进展: 面向碳中和的气候变化研究新方案(图)

张井勇 地球 气候 生态系统

2025/4/19

全球加速变暖背景下,极端天气气候灾害频次增多、强度增强、极端化程度更剧烈,正在越来越严重地影响着人类社会与整个地球生态系统。2025年3月19日世界气象组织发布的《全球气候状况》报告显示关键气候变化指标再次达到创纪录水平,2024年是有记录以来最暖的一年,全球平均温度超过工业革命前约1.55℃。气候变化风险危机日趋严峻,实现全球碳中和目标已成为国际社会的共识。面对人类社会迈向碳中和征程的新形势新需...

中国科学院兰州分院西北高原所在冬虫夏草菌内生微生物群落结构和功能研究中取得新突破(图)

群落 结构 界面

2025/4/17

冬虫夏草(Ophiocordyceps sinensis)是由中华被毛孢(Hirsutella sinensis)与蝙蝠蛾幼虫(Thitarodes)形成的共生体,其药用价值与经济价值极高,但因生长环境严苛和过度采挖面临资源危机。前期研究表明,内生微生物在真菌发育中发挥关键作用,但传统扩增子测序技术难以揭示其实际功能。本研究聚焦冬虫夏草外部菌丝皮层这一关键界面,在青藏高原祁连山(海拔4578米)采...

中国科学院成都分院川中丘陵区退耕还林工程对土壤侵蚀和有机碳动态变化的影响取得新进展(图)

工程 土壤 有机

2025/4/16

退耕还林工程是中国规模最大的生态恢复项目,准确定量评估退耕还林工程的生态效益具有重要的现实意义。截止2020年,我国退耕还林面积已经达到了34.30×106 ha。研究表明,退耕还林工程能够有效地减少径流、土壤侵蚀和土壤退化,并增加植被覆盖,但目前关于植被恢复过程中土壤侵蚀与土壤有机碳储量耦合变化规律尚不清楚。