搜索结果: 151-165 共查到“知识要闻 大气环境学”相关记录287条 . 查询时间(2.39 秒)

2018年9月20日,由华南理工大学牵头承担的国家重点研发计划“大气污染成因与控制技术研究”重点专项“我国臭氧污染防治技术和管理体系研究”项目启动会在广州召开。华南理工大学副校长吴业春、中国工程院院士张远航,中国21世纪议程管理中心资源环境处、生态环境部科技标准司相关负责人出席会议。吴业春在致辞中介绍了学校近年来在科学研究和学科建设等各方面取得的成绩。他表示,长期以来学校坚持科学研究面向国家重大战...

2018年9月2-7日,每四年一次的国际气溶胶会议在美国圣路易斯市举行。5日,清华大学环境学院教授蒋靖坤被授予了2018年度斯莫鲁霍夫斯基(Smoluchowski)奖,以表彰他在环境气溶胶测量技术领域所作出的重要创新性贡献。这是继2015年蒋靖坤教授获亚洲气溶胶研究协会亚洲青年气溶胶科学家奖之后的又一重要国际学术奖励。蒋靖坤应邀出席颁奖仪式并介绍了其研究成果。

近日,南京大学国际地球系统科学研究所张永光课题组和地理与海洋科学学院刘永学课题组合作在高耗能工业碳排放源遥感监测方面取得重要进展。研究成果以《Distinguishing anthropogenic CO2 emissions from different energy intensive industrial sources using OCO-2 observations: a case st...

2018年8月7日-8日,我校与美国哥伦比亚大学共同举办的“2018崇明世界级生态岛中美论坛暨崇明生态岛中美联合研究中心揭牌仪式”在上海市崇明区举行。来自两所学校的30余位专家学者就崇明世界级生态岛的挑战与前景等进行了深入探讨,并就未来的全面合作进行了规划与商谈。崇明生态岛中美联合研究中心将融合华东师大和哥伦比亚大学优势学科,打造国际一流学术科研平台,助力崇明世界级生态岛建设。美国国家科学院、美国...

中国科大地球和空间科学学院沈延安教授团队与美国加州大学圣地亚哥分校林莽博士和中国科大‘大师讲席’教授、美国科学院院士Mark H. Thiemens教授等合作,在研究华南雾霾的物质来源和形成机制上取得重要进展。研究人员首次将放射性硫同位素(35S)与稳定硫同位素(32S/33S/34S/36S)相结合,以国家大气环境背景值武夷山监测站为研究点,探讨华南地区气溶胶物理传输途径和化学形成机制。研究揭示...

2018年7月26日下午,大气环境领域知名学者Douglas R. Worsnop教授受邀做客环境与能源学院,在E118会议室进行了主题为“Mass Spectrometry of Atmospheric Aerosol:1 nanometer to 1 micron”学术讲座。参与人员有黄晓锋教授,曾立武老师,冯凝老师,环境与能源学院的博士、硕士研究生等。

近日,北京大学环境科学与工程学院要茂盛教授与其合作者通过一种创新方法采集了全球13个国家19座城市大气中足够量的颗粒物(PM),并利用高通量分子生物技术,发现全球大气正在不同程度被耐药基因污染,且部分地区呈现逐年增长的趋势。这些检测到的基因用来表达对包括喹诺酮类、β-内酰胺类、大环内酯类、四环素类、磺胺类、氨基糖苷类和万古霉素类等药物耐药性,其相对丰度如图1所示。研究还发现,不同城市大气中耐药基因...

中国科学院重庆绿色智能技术研究院大气环境研究中心在三峡库区的氮素、多环芳烃以及重金属沉降研究中初步取得进展。目前相关成果发表学术期刊论文9篇,其中7篇发表在SCI收录期刊,包括Environmental Pollution、Science of the Total Environment、Chemosphere 等环境领域刊物上。研究初步明晰了澎溪河-小江流域不同形态氮素浓度时空分布特征及干湿沉降...

兰州大学资源环境学院张廷军教授团队在国际遥感顶级期刊 Remote Sensing of Environment发表研究论文(图)

兰州大学资源环境学院 张廷军 教授 国际遥感顶级期刊 Remote Sensing of Environment 研究论文

2018/7/3

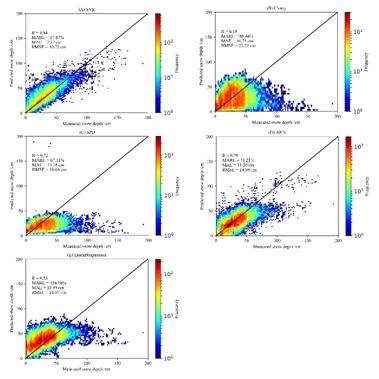

近日,兰州大学资源环境学院2015级硕士研究生肖雄新和张廷军教授(通讯作者)及合作者在国际顶级期刊《Remote Sensing of Environment》发表了题为“Support vector regression snow-depth retrieval algorithm using passive microwave remote sensing data”的研究成果。该研究受到国家...

近日,我校资环学院邹建文教授课题组在陆地表层碳氮过程与全球变化研究领域取得重要进展,以“Climatic role of terrestrial ecosystem under elevated CO2: a bottom-up greenhouse gases budget”为题在Ecology Letters上发表。该研究由我国科学家独立完成。论文第一作者为我校资环学院刘树伟副教授,通讯作者为...

日本综合地球环境学研究所Takeshi Nakatsuka教授、 Masaki Sano 助理教授为兰州大学资源环境学院作专题报告(图)

日本综合地球环境学研究所 Takeshi Nakatsuka 教授 Masaki Sano 助理教授 树木年轮

2018/4/25

应兰州大学资源环境学院院长勾晓华邀请,日本综合地球环境学研究所Takeshi Nakatsuka教授、Masaki Sano助理教授访问兰州大学,并于4月3日为学院本科生作专题报告。Takeshi Nakatsuka教授以从“树木年轮看气候变化和日本历史”为主题,向同学们讲述了如何将过去的气候以年为单位重建、气候变化与历史记录的年份对比方法、从历史角度分析全球历史变化。Masaki Sano助理教...

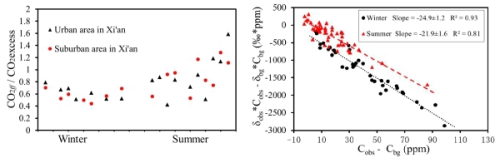

中国科学院院士、中科院地球环境研究所研究员周卫健及其团队在国内较早开展了利用14C监测城市大气化石源CO2的研究。近期,周卫健团队在前期工作基础上,在西安市不同区域进行大气CO2长期连续观测,并首次结合△14C和δ13C两种碳同位素示踪方法揭示了城市化石源CO2的区域和季节的源汇变化特征及规律。研究发现,西安市冬季化石源CO2的排放对新增大气CO2(总浓度扣除背景浓度)的平均贡献在城区和郊区分别为...

新疆地处亚洲中部干旱区,地形复杂,生态环境极其脆弱,是全球气候变化的敏感区和强烈影响区。随着全球变暖导致水循环过程加剧,新疆气候发生明显改变,引起了相关学者的广泛关注。21世纪初,施雅风院士提出西北干旱区气候呈现“暖湿化”特征,其中干旱区西部(新疆)更加明显。21世纪以来,新疆气候发生明显变化,表现为气温出现跃变式升高且维持高温波动,降水量呈微弱的较少态势,这势必对区域干湿气候、生态环境和水资源产...

尼泊尔国际山地综合发展中心Arnico K Panday博士访问中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室(图)

尼泊尔国际山地综合发展中心 Arnico K Panday博士 冰冻圈

2018/1/31

应中国科学院西北生态环境资源研究院(筹)(简称西北研究院)冰冻圈科学国家重点实验室邀请,1月18日至20日,尼泊尔国际山地综合发展中心Arnico K Panday博士访问冰冻圈科学国家重点实验室并进行学术交流。19日,Panday博士作了题为Towards Clean Air Over the Hindukush Himalaya的学术报告。报告会由实验室主任康世昌研究员主持。西北研究院、兰州大...

青藏高原河流温室气体排放研究获得显著进展(图)

青藏高原 河流 温室气体排放

2017/12/27

2017年11月30日,Nature旗下的综合性期刊Scientific Reports在线发表了耶鲁大学-南京信息工程大学大气环境中心的最新研究成果《Greenhouse gases emissions in rivers of the Tibetan Plateau》,首次量化了青藏高原河流的温室气体排放特征。中国科学院西北生态环境资源研究院、芬兰拉彭兰塔工业大学和美国耶鲁大学参与了这一项目的...