搜索结果: 91-105 共查到“知识要闻 植物学”相关记录5682条 . 查询时间(2.252 秒)

油菜素内酯的首个“搬运工”找到了(图)

油菜素内酯 油菜花粉 植物学

2024/4/16

近日,中国科学技术大学教授孙林峰团队与比利时根特大学教授尤金妮娅·拉西诺娃团队在第六大植物激素——油菜素内酯的运输领域取得突破性进展,他们发现了油菜素内酯首个转运蛋白,即拟南芥ABCB19蛋白将油菜素内酯搬运到细胞外的。

中国科学院南京地质古生物研究所1亿年前琥珀中首次发现海洋内寄生绦虫化石(图)

琥珀 寄生绦虫 生态系统

2024/4/10

绦虫属于扁形动物门,已知约5000种,全部营寄生生活,能感染几乎所有的脊椎动物,包括人类。2024年3月25日,中国科学院南京地质古生物研究所博士生罗慈航在研究员王博指导下,与云南大学,以及德国、英国、缅甸等地的同行合作,在缅甸克钦琥珀(约1亿年前)中报道了一块奇特的绦虫化石。该化石不仅是锥吻目绦虫的首次报道,也是首个绦虫身体化石,同时也提供了目前最为可靠的扁形动物门身体化石记录,为了解绦虫早期演...

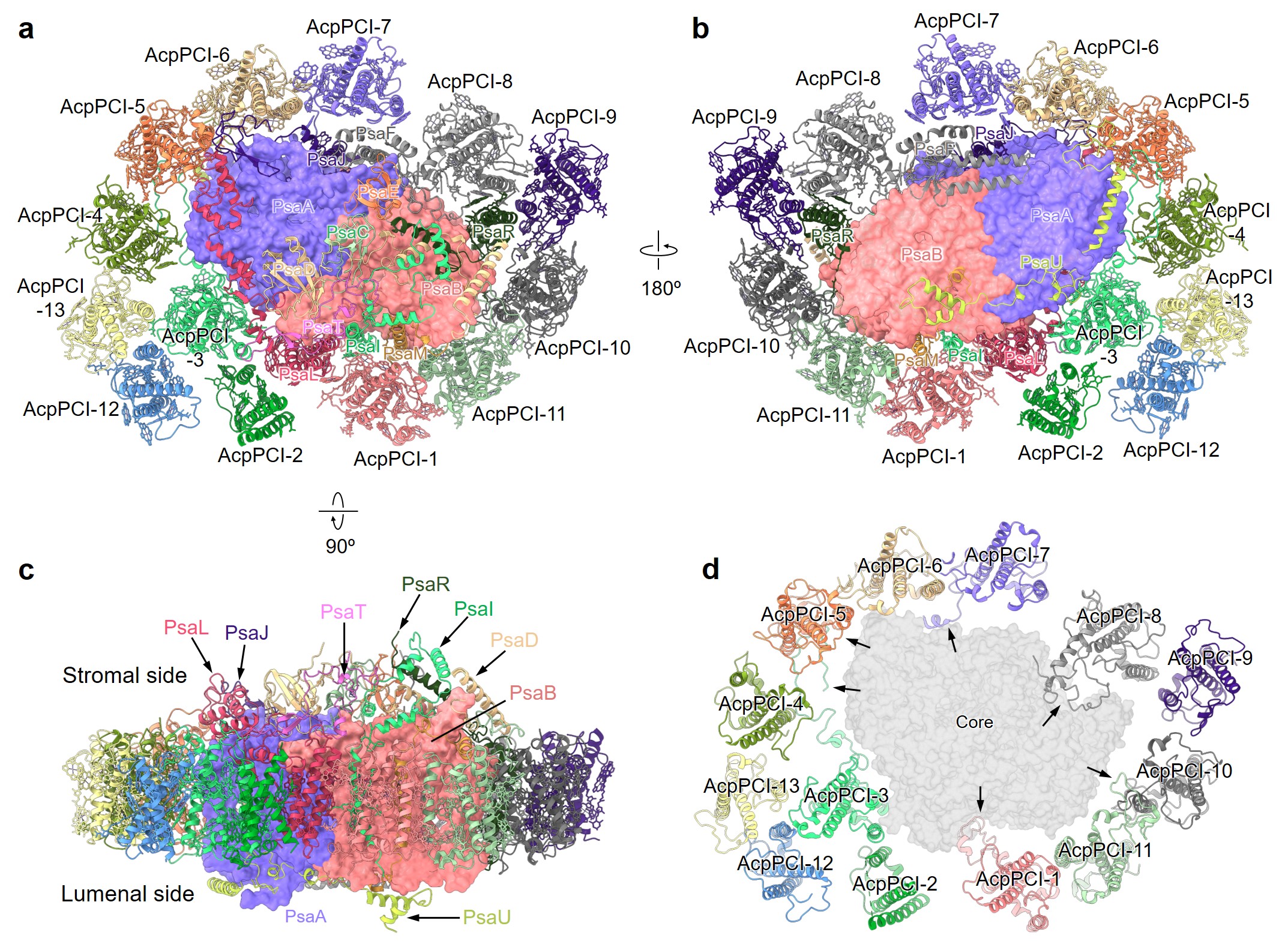

山东大学微生物技术国家重点实验室张玉忠教授团队在共生甲藻光合作用光系统PSI–LHCI的结构及功能方面取得重要进展(图)

张玉忠 甲藻 光合作用 PSI–LHCI Nature Communications

2024/5/23

中国科大在植物激素油菜素内酯运输领域取得重要进展(图)

植物激素 蛋白 细胞

2024/6/14

2024年3月22日,Science杂志发表了中国科学技术大学生命科学与医学部孙林峰团队联合比利时根特大学Eugenia Russinova团队的研究突破,题为“Structure and function of the Arabidopsis ABC transporter ABCB19 in brassinosteroid export”。该研究中,团队鉴定了植物中首个油菜素甾醇(Brassi...

华南植物园在夹竹桃科花粉器研究获新进展(图)

发育 演化信息 解析

2024/5/20

花粉在花药中产生,在植物个体发育中出现最晚,生活期短,受环境的影响小,其形态结构变异丰富含有大量的演化信息,是解析被子植物多样性成因的关键密码。大多数被子植物产生单花粉,少数类群产生复合花粉,即花粉成熟时两个或以上花粉粒联合在一起的散粉单元。根据所结合花粉粒的多少,可以分为四合花粉、多合花粉和花粉块。花粉单元的系统演化路径为单花粉→四合花粉→多合花粉→花粉块。花粉块是进化程度最高的复合花粉,与传粉...

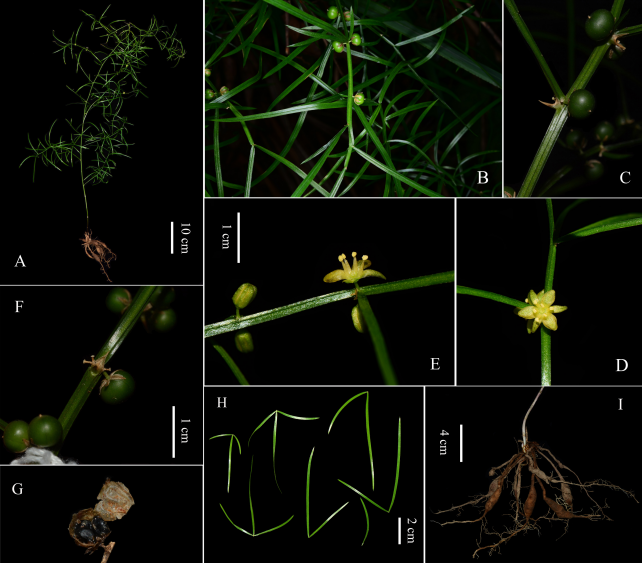

华南植物园发表菊科一新属——亲二菊属(图)

系统发育 分析 分子

2024/5/20

菊科菊苣族约95属2500种,广布于北半球。中国约有35属388种。此类植物多种具有重要的食用、药用和观赏价值,如莴苣、菊苣和蒲公英等。菊苣族植物分布广泛,生境和形态变异式样繁多,一些属间界限有争议,对该类植物进行描述和分类具有一定挑战。

孑遗植物“卧龙”树——连香树迁地保护40年首次开花(图)

孑遗植物 卧龙树 连香树

2024/5/16

大果白刺研究获突破:新生物碱成分揭示降血糖机制(图)

大果白刺 碱成分 降血糖

2024/3/18

在广袤的青海柴达木盆地,生长着一种具有独特魅力的野生植物——大果白刺。这种被誉为药食同源的神奇植物,不仅在经济和生态方面展现出极高的价值,其药用价值更是令人瞩目。近日,中国科学院西北高原生物研究所藏药研究重点实验室在对大果白刺的深入研究中取得了重大突破,为这一野生植物的高值开发利用提供了坚实的科学支撑。相关论文发表于Food Chemisty。

中国科学院成都生物所在高寒针叶林非结构性碳与地上-地下经济策略的协调模式研究中获新进展(图)

结构性碳 经济 元素 植物

2024/5/26

碳是构成有机体的基本元素。植物如何储存、分配和利用碳以适应多变的自然环境,一直是植物学和生态学领域关注的核心问题之一。非结构性碳水化合物(NSC,主要包含可溶性糖、淀粉等不稳定、可被利用的碳源),作为植物生命活动最直接的能量货币参与多种生理代谢功能,是植物响应和适应环境变化的重要缓冲剂,在调控植物生长和环境适应性方面发挥着重要作用。尽管如此,目前基于功能性状的植物资源策略研究框架却很少考虑NSC的...