搜索结果: 61-75 共查到“知识要闻 海洋气象学”相关记录207条 . 查询时间(1.901 秒)

北京大学大气与海洋科学系博士生刘鹏等揭示地球早期沙尘对气候的影响(图)

北京大学大气与海洋科学系 博士生 刘鹏 地球 早期沙尘 气候

2020/9/9

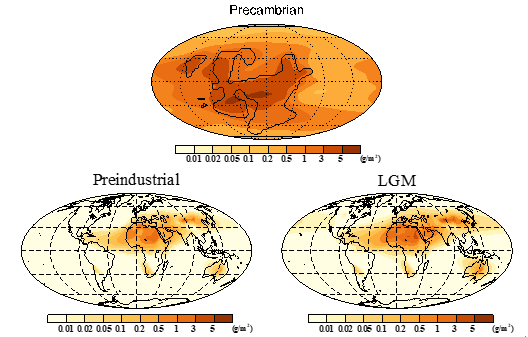

北京大学大气与海洋科学系博士生刘鹏与合作导师刘永岗、胡永云以及合作者在Nature Communications发表论文“Large influence of dust on the Precambrian climate”,揭示了地球早期沙尘的气候辐射效应足以使全球地表温度降低10°C左右。他们的数值模拟表明,在陆地植被出现之前,大气的沙尘含量可能是现代大气中的10倍,如此多的沙尘,对太阳辐射具...

中国科学院海洋研究所研究揭示热带印太海洋盐度变化新模态(图)

中国科学院海洋研究所 热带印太 海洋盐度 变化 新模态

2020/9/3

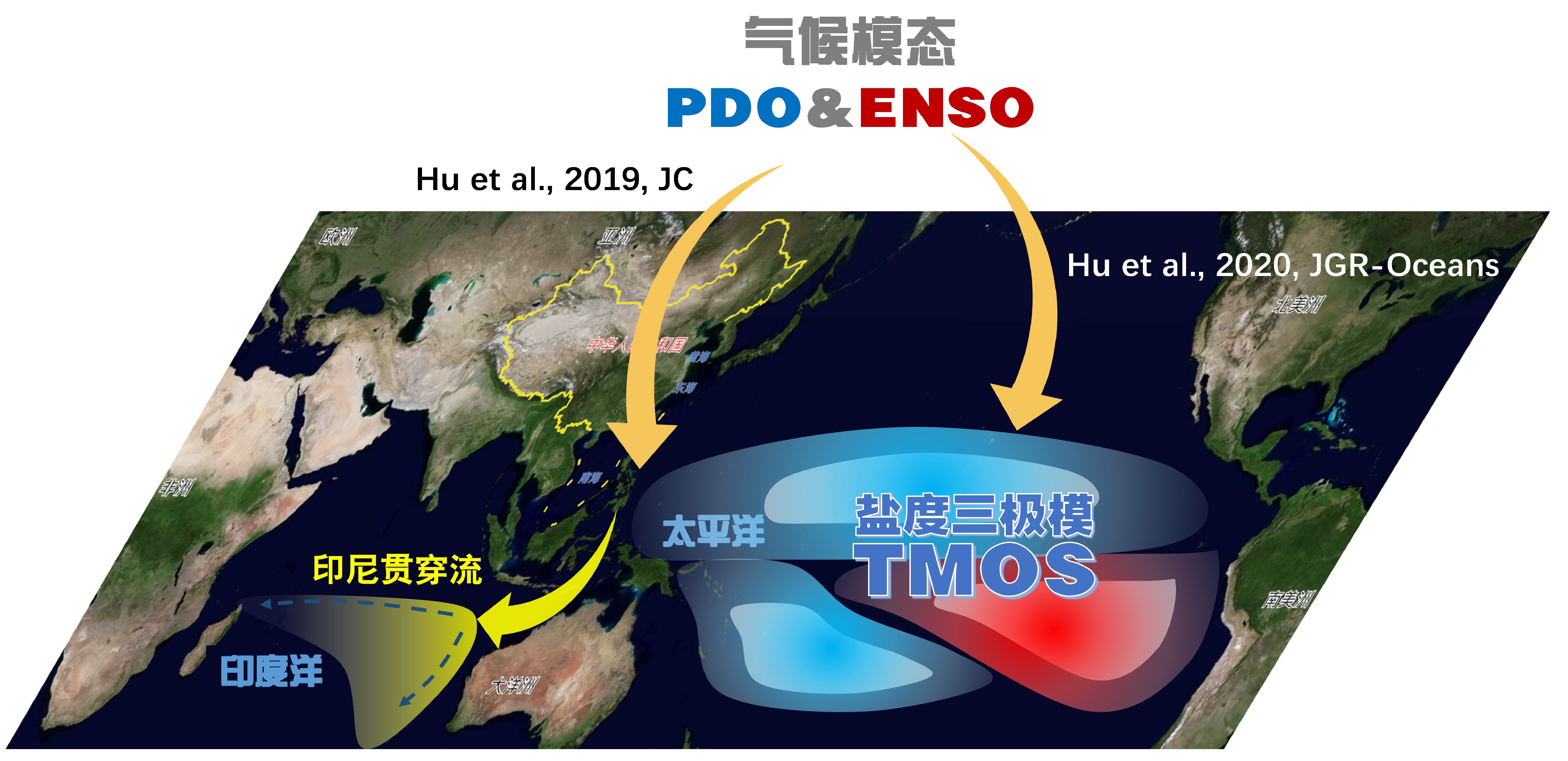

近日,海洋所胡敦欣院士研究组在热带印太上层海洋盐度的年际-年代际低频变化方面取得重要进展,发现了热带太平洋温跃层盐度变化新模态,揭示了印尼贯穿流调整下的热带印度洋盐度低频变化机制,相关研究结果发表在JCR一区期刊Journal of Climate(IF 5.707)和Journal of Geophysical Research: Oceans(IF 3.559).盐度是海洋环境的基本要素,对海...

继今年第4号台风“黑格比”之后,黄、东海浮标观测站的观测系统又成功获取到第8号台风“巴威”的相关实时观测数据。

五国科学家合作解析1900年以来海平面上升原因(图)

五国科学家 1900年以来 海平面 上升原因

2020/8/24

近期,由美国加州理工学院喷气推进实验室牵头,联合了来自美国、英国、中国、比利时、德国五个国家的科研团队,针对海平面观测及其变化的影响因子展开国际协同攻关,厘清了自1900年以来的全球和各海盆的海平面上升原因,论文于8月20日发表在《Nature》上。已有大量证据表明,从20世纪初至今,全球海平面在持续上升。但“1900年以来的海平面上升由什么原因导致?”这个问题存在长期争议。对过去海平面变化理解的...

西北太平洋反气旋年代际变化及其形成机制获揭示(图)

西北太平洋 反气旋 年代际变化 形成机制

2020/8/17

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)王春在研究团队首次刻画出西北太平洋异常反气旋的年代际模态并揭示其发展机制,相关研究论文以博士研究生谢明媚为第一作者,王春在研究员为通讯作者发表在一区top期刊Journal of Climate上。西北太平洋异常反气旋(WNPAC)是连接中东太平洋海温异常增暖(厄尔尼诺现象)和东亚气候的重要桥梁,研究WNPAC的消生演变对东亚季风、...

这是一艘经历过暴风骤雨的无人艇。8月5日,记者从中国科学院大气物理研究所获悉,该所研发的半潜式太阳能气象探测无人艇海洋气象观测者-3(MWO-3)于8月1日上午成功穿过2020年三号台风“森拉克”中心,获取了台风发展过程中高时间分辨率的洋面气象及海洋要素数据。这是国际上首次利用太阳能无人艇主动探测台风中心。据了解,MWO-3海上观测是中国气象局气象探测中心牵头的台风观测项目“海燕计划”的重要组成部...

中科院研发的半潜式太阳能气象探测无人艇成于8月1日上午功穿过2020年三号台风“森拉克”中心!该名为“海洋气象观测者-3(MWO-3)”的无人艇,获取了台风发展过程中高时间分辨率洋面气象及海洋要素的详细数据,为台风预报、预警和研究提供了传统观测手段无法提供的数据支撑,是国际上首次利用太阳能无人艇主动接近探测到台风中心。

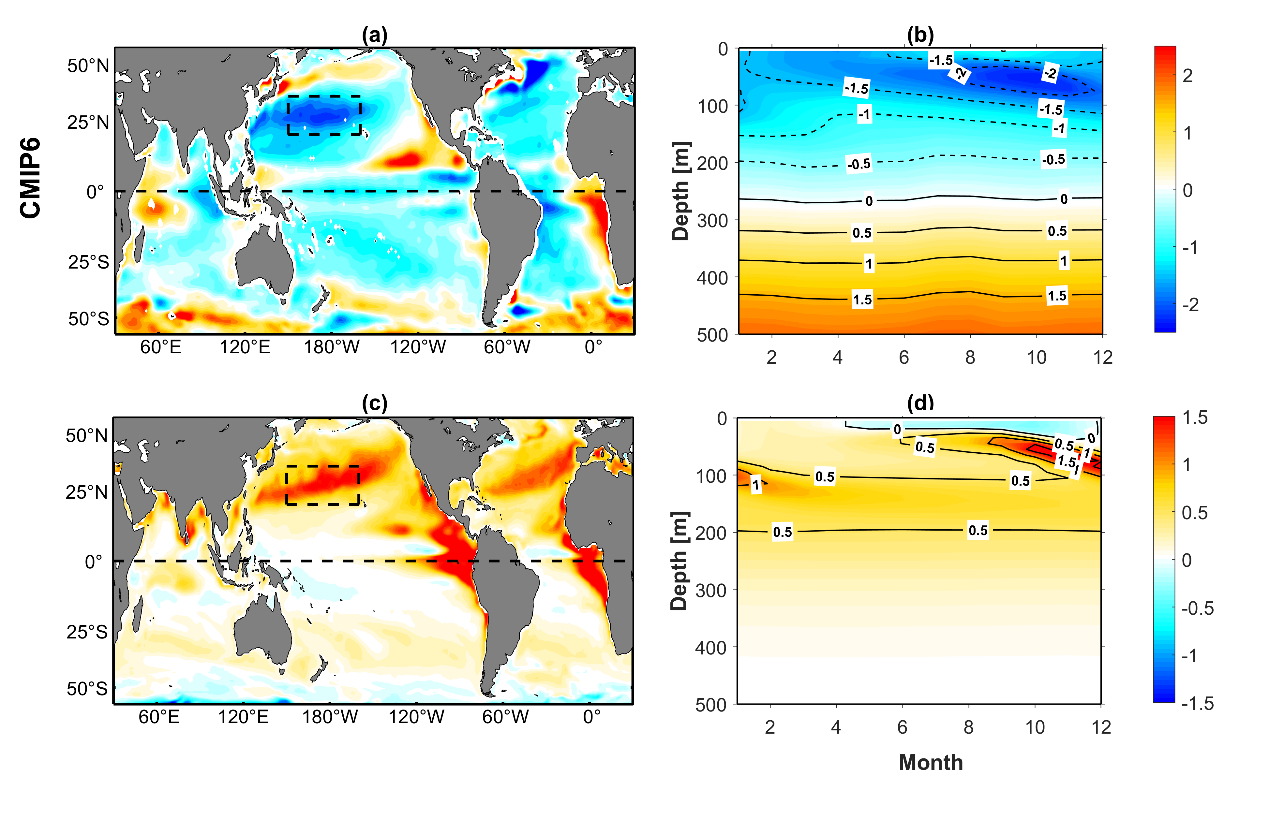

中国科学院海洋研究所张荣华研究组在归因气候模式模拟中上层海洋温度误差、改进海洋混合参数化方案和减小气候模式系统性误差等研究方面取得了重要进展,相关最新研究结果分别在Journal of Climate和Journal of Physical Oceanography期刊上发表。气候变化成为深刻影响21世纪全球发展的重大社会问题之一,公众和政策制定者获得气候变化信息的重要途径之一是通过IPCC的评估...

中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)王卫强团队揭示北太平洋海温异常对中部型厄尔尼诺(El Nino)振幅的调制作用及其机制,相关研究成果发表在《Journal of Climate》上。徐康博士为第一作者、王卫强研究员为通讯作者。东部型(EP)和中部型(CP)El Nino是存在于热带太平洋上两种不同类型且相对独立的模态,它们对全球气候的影响存在明显不同甚至相反。除了空间形...

台风“风泵”和黑潮共同作用的生态效应研究获进展(图)

台风 风泵 黑潮 生态效应

2020/7/8

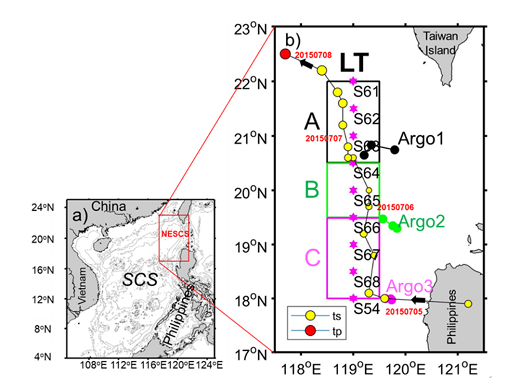

热带海洋环境国家重点实验室(中科院南海海洋研究所LTO,SCSIO,CAS),广东省海洋遥感重点实验室(LORS)唐丹玲研究团队对吕宋海峡海气相互作用下,上层海洋叶绿素a浓度对热带气旋“风泵”和黑潮共同作用的响应研究取得重要进展。刘宇鹏、唐丹玲和唐世林等合作的研究论文最近发表在《Science of the Total Environment》上。

格陵兰NEEM冰芯元素铁研究获重要进展(图)

格陵兰 NEEM 冰芯元素 铁研究

2020/7/9

20世纪90年代初,约翰·马丁(John Martin)基于南极Vostok冰芯中铁元素与CO2浓度之间的显著负相关提出了著名的“铁假说”,即铁元素对“高营养盐、低叶绿素”海域浮游植物具有显著的施肥效应,促进其光合作用及对大气中CO2的吸收,从而调节全球大气中的CO2浓度。过去30年中,人们在海洋沉积物、冰芯、黄土等地质载体中,发现了大量不同时间尺度的“铁施肥”证据。但由于各地质体所处环境差异,越...

2020年7月2日,我校生命科学学院钟伯坚教授研究组联合自然资源部第一海洋研究所等科研单位,对南极海冰生态系统特有的南极衣藻进行了基因组适应性进化研究,为理解南极植物适应极端环境的分子机制提供崭新的思路。相关成果以“Adaptation to Extreme Antarctic Environments Revealed by the Genome of a Sea Ice Green Alga”...

热带西太平洋暖池是全球海洋最大暖水区域,可谓全球“气候心脏”。中国科学院海洋研究所科研团队依托“热带西太平洋暖池热盐结构与变异的关键过程和气候效应”项目,完整刻画出暖池三维热盐结构(温度和盐度结构),有利于精准预报厄尔尼诺现象及暖池对我国气候影响,这一项目2日在2019年度山东省科技创新大会上获得山东省自然科学奖一等奖。中国科学院海洋研究所研究员李元龙介绍,热带西太平洋暖池是驱动热带大气环流的主要...

中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)王卫强团队揭示热带太平洋海温异常在调制华南冬季降水对两类El Nino响应差异中的相对作用。相关研究成果由徐康博士等人发表在气候变化研究领域顶级学术期刊《气候动力学》上。 El Nino多样性及其区域气候影响差异是目前El Nino研究的热点问题,但区分El Nino背景下热带太平洋正负海温异常对区域气候影响的相对贡献却较少。

中部型厄尔尼诺的生成机制研究取得新进展(图)

中部型 厄尔尼诺 生成机制

2020/6/12

中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)王鑫研究员等,在中部型厄尔尼诺(El Nino)的生成机制研究方面取得新进展,相关研究成果发表于《Climate Dynamics》。厄尔尼诺(El Nino)根据海温增暖中心的位置可以分为东部型(EP)El Nino和中部型(CP)El Nino。根据对秋季华南降水异常的不同影响,CP型El Nino可进一步划分为CP-I型El Nin...