搜索结果: 31-45 共查到“知识要闻 海洋气象学”相关记录207条 . 查询时间(1.185 秒)

2021年2月23日,天津海洋气象一期工程海洋气象通信网络支撑能力建设顺利通过第三次全系统测试。天津市气象局通过海洋气象一期工程建设,多举措打造覆盖环渤海重点区域的海洋气象观测体系、装备保障体系、预报预警服务体系,为港口、航运、海洋工程等气象服务提供重要支撑。

中国科学院海洋研究所在南极绕极流能量串级研究中取得进展(图)

南极绕极流 能量串级 全球海洋

2021/2/25

南极绕极流(Antarctic Circumpolar Current, ACC)是全球海洋中唯一一支没有陆地阻挡、连通全球四大洋的流系,全球约80%风输入大洋环流的能量发生在这里,是推动全球经向翻转流循环和深渊海与大气物质能量交换的引擎,在地球气候系统中发挥着独特的作用,其在一定程度可以看作是海盆尺度风能输入与毫米尺度能量耗散之间平衡的结果,不同尺度之间能量的串级与平衡是理解其动力学现象的关键。...

中国科学院海洋研究所系列研究揭示太平洋赤道中层流多尺度变异规律和机制(图)

太平洋赤道 中层流 多尺度 变异规律

2021/2/25

中科院海洋所王凡研究团队基于长期连续潜标观测,系列研究揭示了太平洋赤道中层流的季节内、季节和年际变异规律和机制。长期以来受观测数据的限制,海洋学界对太平洋三维环流的认知主要聚焦在表层和次表层环流上,而对次表层以深的中层流结构、变异和与气候变化的联系存在较大的认知空白。赤道中层流对一千米左右物质能量的再分配发挥着重要作用,可将西中太平洋的高溶解氧输运到东太平洋低氧区,对生物地球化学研究亦有重要意义。

研究显示2020年是海洋最暖一年

2020年 海洋最暖 一年 全球海洋变暖

2021/1/21

中国科学院大气物理研究所联合国内外13家单位的研究人员发布了《全球海洋变暖2020年度报告》(以下简称《报告》)。《报告》指出,2020年海洋升温持续,成为有现代海洋观测记录以来海洋最暖的一年。相关成果发表于《大气科学进展》上。

南海对中国降水变化的重要性获揭示(图)

南海 中国 降水变化

2021/1/25

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)研究员王春在团队联合中国海洋大学的科学家,深入揭示了南海经向水汽输运对于中国降水,尤其是华南降水变化特性的影响及其物理机制。相关研究以王春在研究员为通讯作者,博士研究生李相廷为第一作者发表在国际著名期刊(《气候动力学》)《Climate Dynamics》上。 华南是东亚季风区的一个重要组成部分,经济发达、人口稠密、降水丰沛,洪涝灾...

天津:实现国家野外科学观测研究站建设零突破

天津 野外科学观测研究站 零突破

2021/2/5

2020年12月28日,中华人民共和国科学技术部发布关于组织填报《国家野外科学观测研究站建设运行实施方案》的通知,将69个野外站列入国家野外站择优建设名单。由天津大学牵头,天津市气象局、天津市生态环境监测中心等单位参与建设的“环渤海滨海地球关键带野外科学观测研究站”入选,标志着天津市国家野外站建设实现零突破。

2021年1月13日,由中国科学院大气物理研究所牵头,联合全球13个研究单位的20位科学家组成的国际研究团队(包括美国科学院院士Prof. M. Mann、AAAS/AGU/AMS会士Prof. K. Trenberth等),在《ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES》(AAS)以News&Views的形式发布了国际第一份涵盖2020整年的全球海洋环境(温盐)变化研究报告...

南海冷皮效应及其对潜热通量计算的影响研究取得新进展(图)

南海 冷皮效应 潜热通量计算

2021/1/15

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)王鑫研究团队在南海冷皮效应及其对潜热通量计算的影响研究方面取得新进展,研究成果由副研究员张荣望等人在《Journal of Geophysical Research: Oceans》(《地球物理学研究杂志:海洋》)上在线发表,合作者包括俄罗斯科学院希尔绍夫海洋研究所和中山大学的科学家。受海洋向大气的湍流热通量释放及红外辐射冷却等过程...

New study redefines understanding of where icebergs leave meltwater in the Southern Ocean(图)

redefines understanding icebergs meltwaterin Southern Ocean

2021/1/8

Some icebergs that break off Antarctica are massive -- the size of New York City -- but these floating cities of freshwater have been largely ignored in climate models. A new study by scientists at th...

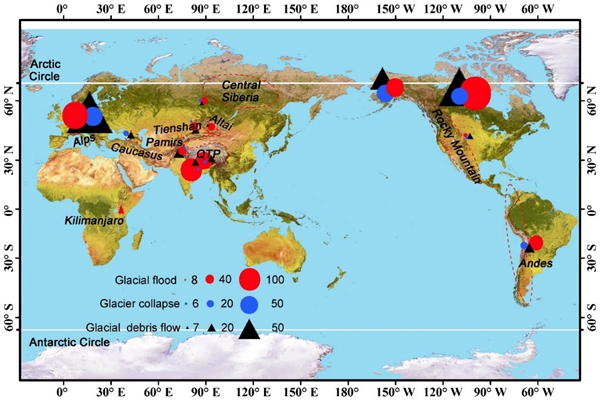

近日,中国科学院西北生态环境资源研究院(简称西北研究院)冰冻圈科学国家重点实验室丁永建团队与兰州大学、兰州理工大学等单位科研人员合作,通过对大气冰冻圈、海洋冰冻圈和陆地冰冻圈的范围、特征和影响进行了系统分析,阐述了不同类型的冰冻圈灾害的时空分布特征,指出了冰冻圈退化会导致冰冻圈灾害增加。此外,该研究还提出了冰冻圈灾害的预防和减轻的应对方案,为全球冰冻圈变化及应对提供了科学参考。

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)王卫强研究团队揭示超强正印度洋偶极子(IOD)和中部(CP)型El Nino事件共同加剧2019年伏秋季节江南极端干旱,研究成果由徐康副研究员等人发表在《地球物理研究》上,合作者包括中国气象科学研究院和香港中文大学的科学家。2019年伏秋季节(8-10月),长江中下游流域及其江南地区发生了自1961年以来破纪录的持续性干旱事件(图1...

最近,中国科学院地球环境研究所王启元副研究员等拓展了受体源解析模型在含碳气溶胶光学属性方面的应用,利用多波段吸收吸收与化学组分获得了热带海洋季风区吸光性碳气溶胶的光学特征、来源及辐射效应。研究结果表明,生物质燃烧源和船舶排放是三亚地区颗粒物吸光系数的主要贡献者。不同排放源的吸收Angstrom指数表明,船舶和机动车排放的吸光性碳气溶胶主要是黑碳,而生物质燃烧源则包含黑碳和棕碳。不同排放源的吸收横截...

2020年12月10日,中国科学院公布2020年中国科学院教育教学成果奖评审结果,成都山地所“山地科学教学创新实践”获2020年中国科学院教育教学成果二等奖。该教学项目由中国科学院院士、山地灾害领域领军专家崔鹏研究员,国际欧亚科学院院士、成都山地所原所长邓伟研究员,我国著名冰川学家张文敬研究员,成都山地所原研究生部主任张宇,成都山地所研究生党支部书记姚彩云等牵头完成,依托成都山地所在山地科学研究领...

2019年极端IOD正事件发生机制获揭示(图)

2019年 极端 IOD正事件 发生机制

2020/12/17

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)研究员杜岩就2019年极端IOD事件提出了一种解释机制,研究成果发表在Geophysical Research Letters上,合作者包括来自日本和澳大利亚的科学家。2019年发生的极端IOD正事件(以下简称“2019 IOD”)造成澳洲大陆出现了历史罕见的森林大火,东非地区发生了洪涝灾害,甚至影响到了2020年东亚地区的气候状况...