搜索结果: 106-120 共查到“知识要闻 地质学其他学科”相关记录234条 . 查询时间(2.245 秒)

西北大学“秦岭造山带岩石圈结构与演化”研究取得丰硕成果成果(图)

西北大学 秦岭造山带岩石圈结构与演化 研究 丰硕成果

2013/10/17

“秦岭造山带岩石圈结构与演化”研究取得丰硕成果,获1998年度教育部科技进步一等奖、1999年度国家自然科学二等奖。

国家自然科学基金重大项目“秦岭造山带岩石圈结构、演化及其成矿背景”由张国伟教授主持、全国15个单位150多位科学家参加完成。

“早寒武世生命大爆发”研究取得重大进展。研究成果入选1999,2001年“中国十大科技进展”、科技部“中国十大基础研究新闻”、教育部“中国高校十大科技进展”,获2000年度中国高校自然科学一等奖、长江学者成就奖一等奖。

应黄土与第四纪地质国家重点实验室副主任金章东研究员邀请,加拿大University of Waterloo的Lingling Wu博士于9月24日至27日访问中科院地球环境研究所,并作学术报告。

纹层发育的石笋是进行高分辨率古气候重建的重要材料。Chulerasim洞位于印度境内的喜马拉雅山下,洞内石笋发育有清晰的纹层,印度科学家曾经利用石笋的氧、碳同位素组成重建了当地最近300年来的古气候演化。但是,由于他们没有对石笋的矿物成分进行系统研究,因此有关石笋的矿物构成和微层的显层机理都还不清楚。

洋壳的成分主要为MORB,它俯冲到深部地幔会转变为蓝片岩和榴辉岩。大量的高温高压实验研究表明,洋壳榴辉岩的密度大于周围地幔,因而它很难通过自身浮力而折返到地表。然而,自然界大洋俯冲带中出露了大量的洋壳榴辉岩,表明至少有部分的洋壳与俯冲板块拆离而折返至地表。近三十年来,众多研究学者认为洋壳榴辉岩的折返必须借助于其它低密度岩石,如地幔楔蛇纹岩或增生楔变沉积岩。然而,深俯冲洋壳的折返机制仍不明确,根源在...

二叠纪晚期(乐平世)是地质历史最为关键的时段之一,当时经历了前乐平世和二叠纪最末期两次生物灭绝事件,与此相伴生的地球环境也发生了剧烈变化,以往研究已经表明大灭绝期间伴生有剧烈的同位素地球化学变化,并且这种大规模同位素变化一直在整个早三叠世持续。然而,从二叠纪末到三叠纪早期碳同位素频繁变化的规律是否在二叠纪晚期就已经开始长期以来不清楚。

泥石流潜在冲出总量预测和活跃度是防灾减灾中极其重要的两个关键因子。世界上许多山区小流域往往在某一潜在因子触发下暴发的泥石流表现出冲出总量最大化和极度活跃性。近日,中科院成都山地灾害与环境研究所胡凯衡研究员和马超博士等研究发现,汶川地震区暴雨泥石流最大冲出总量和活跃度远大于世界上其他类似地区,相关成果近期发表在国际地学期刊Nat Hazards上。

晚泥盆世弗拉斯阶—法门阶(Frasnian-Famennian,简称F-F)生物灭绝事件,是显生宙五次全球性生物灭绝事件之一。对于造成此次重大生物危机的原因还存在许多争论。

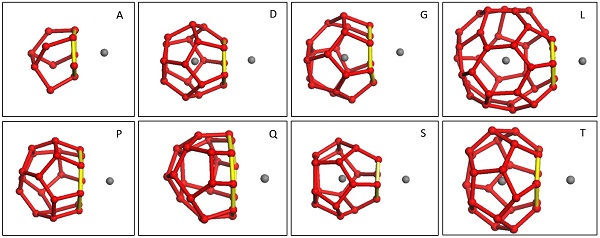

天然气水合物是一种由多面体水笼子(主体)和小的气体分子(客体)组成的非计量化合物,其中甲烷水合物最为典型。它在能源、环境、油气管道运输以及地质灾害等方面都有着很重要的影响和作用。在水合物研究领域,甲烷水合物的形成机制是一个基本科学问题,而水笼子和甲烷分子间的吸附作用是理解水合物形成机制的关键因素。该吸附作用可以通过计算笼子-甲烷间的平均力势能来研究。

2013年6月5日,吉林大学承担的《黑龙江两岸金及多金属成矿带成矿地质条件与成矿规律对比研究》项目在北京顺利通过了中国地质调查局组织的成果验收,被评为优秀级。

我国黄土高原水土流失极为严重,给黄河下游的防洪治洪和经济发展带来了很大的压力。为解决这一问题,各级政府斥巨资植树造林,用于改善黄土高原的生态环境。虽然这些巨额投资增加了一些林业资源,并且在局部地区减少了沙尘暴,但整体上给干旱-半干旱区的环境和生态系统带来了许多负面效应,主要表现在植被成活率低、土壤侵蚀和沙漠化加重、沙尘暴的频率和强度增加等。造成这一后果的主要原因是不了解黄土高原的自然植被状况,因而...

中国科学院地质与地球物理研究所等利用纳米离子探针在陨石中寻找前太阳物质(图)

纳米离子探针 陨石 前太阳物质

2013/5/22

陨石中的前太阳物质(presolar material)是在太阳系形成之前,由各种恒星演化至晚期喷出物凝聚形成微米至次微米大小的尘埃颗粒,是人类唯一能获得的其他恒星样品(又称太阳系外物质)。前太阳颗粒携带了恒星核合成的信息,是恒星核合成理论的重要实验制约。前太阳颗粒也是构成原始太阳星云的重要物质组成,并经历了太阳星云阶段以及陨石母体阶段各种变质过程的演化。

中国地质学会2013年度国土资源科学技术奖推荐项目公示

中国地质学会 2013年度 国土资源科学技术奖 推荐项目

2013/5/20

根据国土资源部办公厅《关于开展2013年度国土资源科学技术奖推荐工作的通知》(国土资源厅发[2013]10号)精神,对经中国地质学会组织专家委员会初审合格的项目进行公示。公示期间对公示项目有异议的,应以书面形式向中国地质学会提出。异议提出者应写明提出异议的依据、本人姓名、单位及联系电话。异议提出者为单位的,应加盖单位公章。

地磁场是一个重要的地球物理场,地球上所有生物的起源和演化都是在地磁场环境中进行的。地磁场保护着地球生物免受太阳风和有害宇宙射线的袭击,可直接影响部分生物的行为和生理活动,甚至改变某些生物的种群多样性及演化趋势。探索地磁场对地球生物的影响是地球科学和生命科学的前沿交叉研究方向。