搜索结果: 1-15 共查到“恒星形成与演化 LAMOST”相关记录16条 . 查询时间(0.093 秒)

LAMOST发现第一代超大质量恒星化学遗迹(图)

LAMOST 第一代 超大质量恒星 化学遗迹

2023/6/8

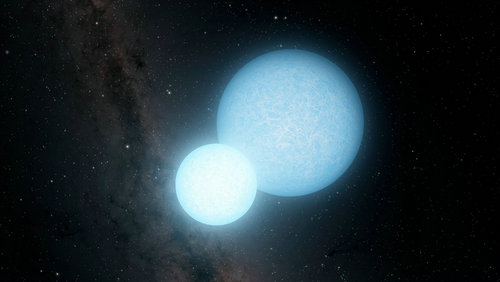

研究利用LAMOST发现极低质量白矮星前身星(图)

LAMOST 极低质量 白矮星 前身星

2023/4/11

科研人员在LAMOST数据中发现了七百余颗极冷矮星(图)

LAMOST数据 极冷矮星 光谱数据

2023/1/12

研究人员利用LAMOST数据发现富含ɑ元素“年轻”恒星的形成机制(图)

LAMOST数据 ɑ元素 “年轻”恒星 形成机制

2023/1/12

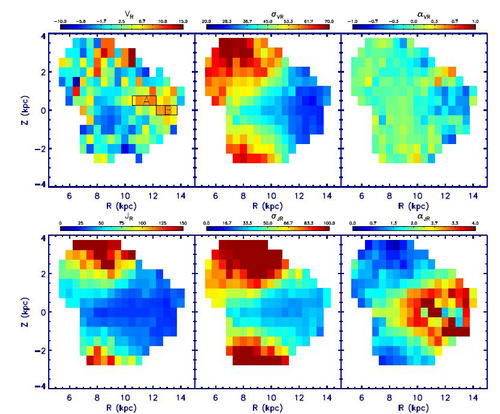

近期,国家天文台武雅倩助理研究员等人基于LAMOST和Gaia数据,计算了LAMOST数据中64万红巨星样本的运动学参数,分析了它们的年龄与运动学参数以及轨道参数的关系。并基于此对银河系薄盘和厚盘中恒星的金属丰度与运动学参数的关系给出了进一步验证与限制。银盘化学动力学性质随时间的演化研究是天文学家长期以来的研究热点,对于理解星系盘的形成和演化历史具有重要意义。银河系盘结构被认为具有薄盘和厚盘两个组...

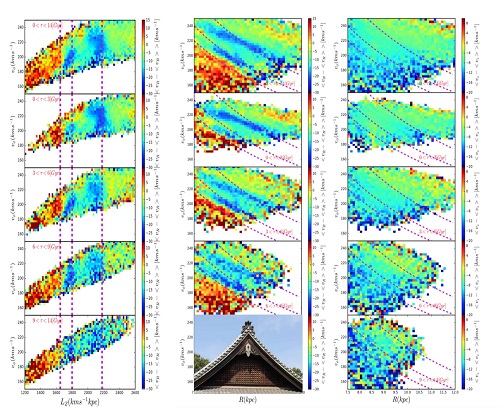

近日,由LAMOST特聘青年研究员、云南大学博士后王海峰、云南大学黄样副教授、河北师范大学崔文元教授以及北京大学张华伟副教授等人组成的国际团队,基于LAMOST主序拐点与OB恒星样本数据追溯了银盘“屋脊(Ridge)”结构的化学动力学演化特性。欧空局Gaia DR2数据释放后,基于这些数据的第一篇发表在《自然》杂志的文章发现太阳邻域有很多的非对称性,比如,“蜗牛状”结构,“拱形”结构,以及“屋脊”...

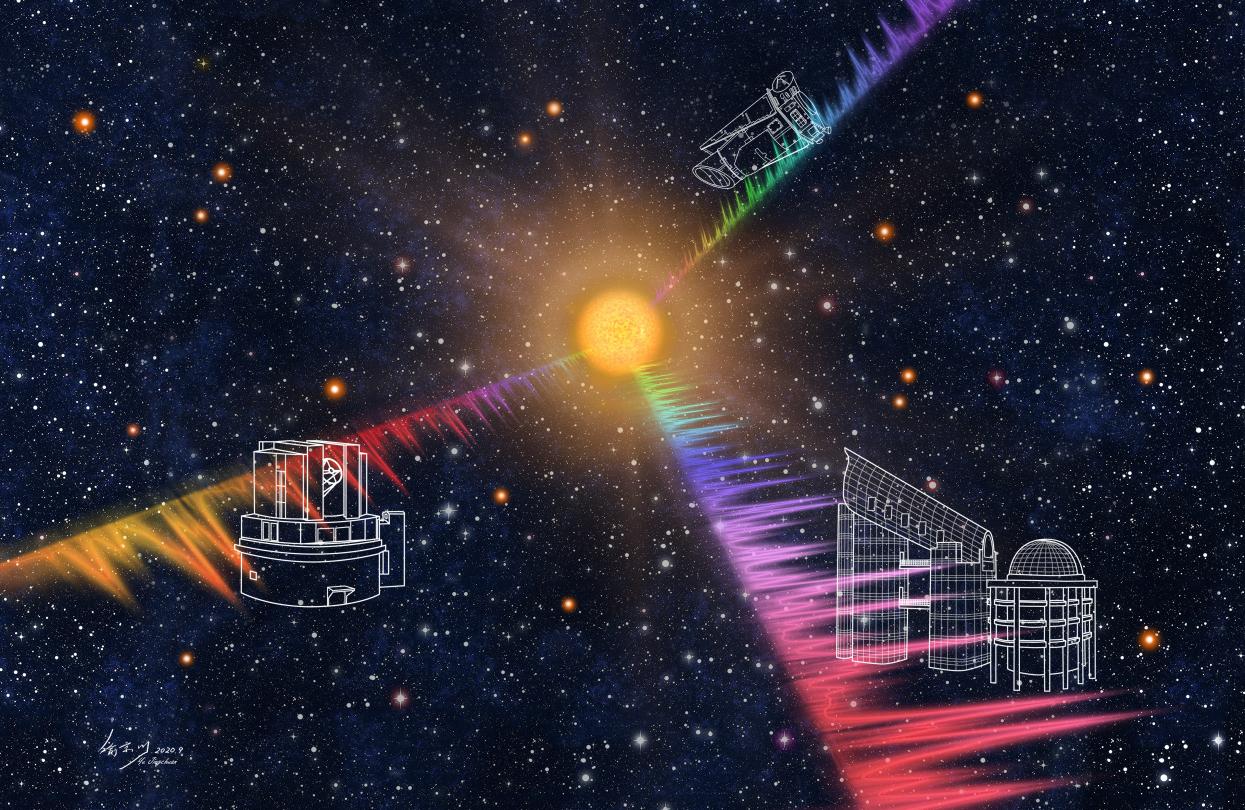

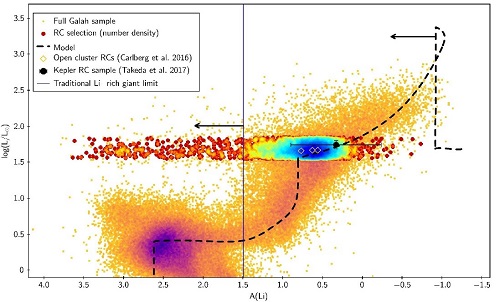

2020年10月6日,《自然·天文》(Nature Astronomy)发表了一项由我国天文学家主导的国际科研团队关于富锂巨星真实身份的重要成果,北大天文系LAMOST Fellow博士后周渝涛作为共同第一作者参与了该研究工作。该团队借助我国大科学装置郭守敬望远镜LAMOST,以及开普勒太空望远镜的星震数据,结合光谱分析和星震学技术,发现富锂巨星其实是演化到更晚期的红团簇星,而不是传统上所认为的红...

类太阳恒星中,高含量的锂元素罕见吗? 类太阳恒星会产生锂元素吗?它发生在恒星演化的哪个阶段? 中国科学院国家天文台赵刚研究员和Kumar博士领导的国际团队,利用我国重大科技基础设施郭守敬望远镜(LAMOST)光谱数据及国际GALAH巡天数据发现类太阳恒星经过氦闪后普遍可以产生锂元素,该发现解开了上述谜题。2020年7月6日,这一研究成果发表在国际天文期刊《自然·天文》(Nature Astrono...

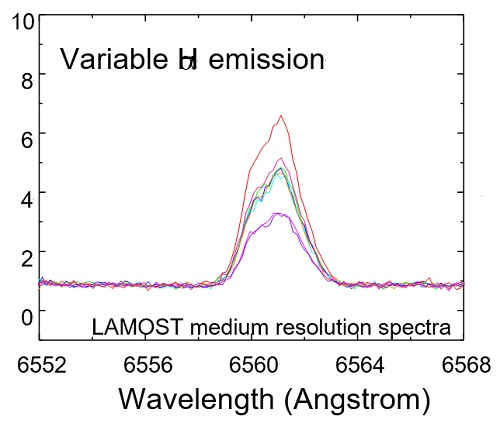

近期,贵州大学张立云教授团队、国家天文台施建荣研究员、美国巴特勒大学韩先明教授和云南大学王海峰博士后等合作利用LAMOST中分辨率时序光谱和Kepler测光数据,对恒星的磁活动进行了系统研究,确定了它们的色球活动强度和演化情况。在银河系中存在大量变星,变星是指亮度与电磁辐射不稳定,经常变化并且伴随着其他物理变化的恒星,如类太阳恒星、天琴座变星等。天文学家通常利用国内外的测光数据和光谱数据,确定恒星...

近日,国家天文台王瑞博士、罗阿理研究员和陈建军副研究员等人通过深度学习方法估计了LAMOST二期中分辨率巡天147万光谱数据的恒星参数(有效温度和表面重力)和13种化学元素丰度。该方法为LAMOST中分辨率光谱数据的恒星参数星表提供了更为丰富准确的信息。

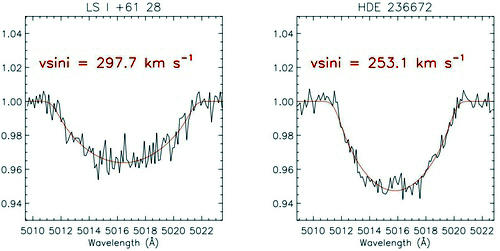

科研人员基于LAMOST数据发现了2颗高速自转的氮超丰O型星(图)

科研人员 LAMOST数据 高速自转 氮超丰O型星

2020/1/16

近期,国家天文台李广伟副研究员和英国伦敦城市大学Ian D. Howarth教授在LAMOST数据中发现了2颗氮超丰O型星(ON星)并揭示了这类星的起源。该研究工作解决了困扰天文学家们近50年的ON星的起源问题。文章已经在《天体物理学报》(2019,ApJ,882,2)发表。这两颗星分别被称为:LS I +61 28 和 HDE 236672。LS I +61 28是迄今为止,唯一一颗高速自转的O...

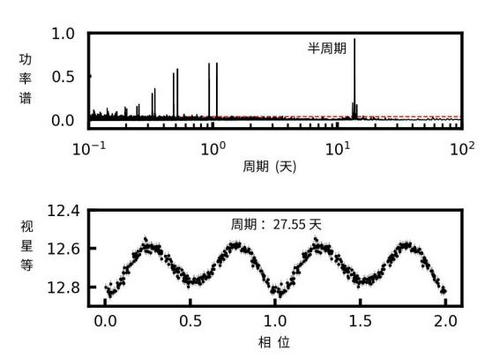

按照恒星演化理论的估算,银河系中存在数以亿计的恒星级黑洞。然而,目前银河系中采用动力学方法已证认的恒星级黑洞仅有20个左右。绝大多数已证认的恒星级黑洞及其候选者是通过X射线爆发现象来寻找的。近期厦门大学天文系郑铃霖、顾为民、王俊峰、武剑锋等与中国科学院国家天文台刘继峰、张昊彤等合作提出了一种新思路,即利用我国LAMOST望远镜(郭守敬望远镜)的恒星光谱与国外ASAS-SN望远镜(由分布在全球各地的...

研究人员利用LAMOST数据验证热亚矮星形成理论(图)

LAMOST数据 热亚矮星 矮星形成

2019/9/19

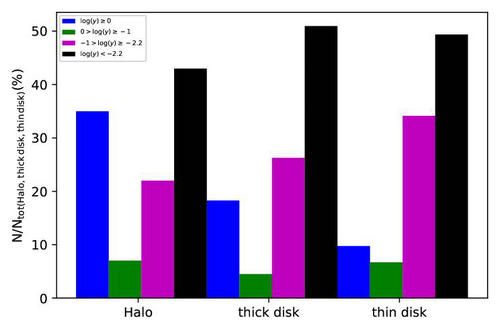

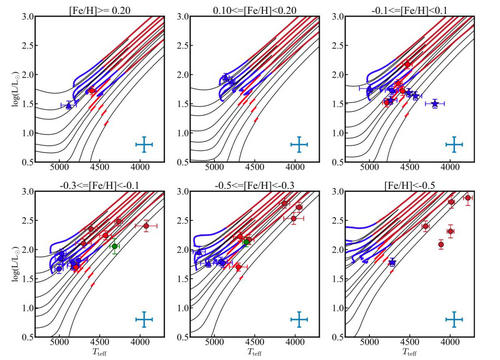

近日,西华师范大学罗杨平副研究员与捷克皇家天文研究所Peter Nemeth博士、国家天文台邓李才研究员、云南天文台韩占文院士合作,利用LAMOST DR5数据,给出了目前最大的热亚矮星大气参数星表,并结合Gaia DR2数据首次给出了四组不同氦成分热亚矮星在银河系薄盘、厚盘、晕的分布,该分布与韩占文等提出的热亚矮星形成理论预言一致。该研究成果近日在国际著名天文期刊《天体物理学报》(APJ, 20...

近期,国家天文台周渝涛博士生、施建荣研究员、赵刚研究员与美国新墨西哥州立大学潘开科教授、哈佛大学S. Blanco-Cuaresma博士后等人合作,基于LAMOST DR4光谱数据对富锂巨星进行候选体搜寻,结合国内外五个高分辨率望远镜构建了目前国际上一致性最好、数据量最大的高分辨率富锂巨星样本。该项研究成果已发表在国际著名天文期刊《The Astrophysical Journal》(ApJ,20...