搜索结果: 136-150 共查到“海洋科学”相关记录14465条 . 查询时间(2.65 秒)

谭宁等-GRL:热带海道关闭对太平洋海洋环流及温度梯度的影响(图)

热带海道关闭 太平洋海洋环流 温度梯度

2023/1/16

2022年9月30日,中国海洋湖沼学会底栖生物学分会换届大会暨学术报告会顺利召开,来自全国底栖生物学研究领域相关科研机构、高校和企事业单位160余人参加会议。会议在青岛设主会场,并于线上线下同步进行。中国海洋湖沼学会常务副理事长、中国科学院海洋研究所所长王凡以线上方式出席会议并致辞。会议由中国科学院海洋研究所学会联合办公室常务副主任潘诚主持。

Ocean scientists measure sediment plume stirred up by deep-sea-mining vehicle(图)

深海采矿车 沉积物羽流 海洋科学

2023/6/19

中国科学院南京地理与湖泊研究所虚拟星座协同监测湖泊富营养化取得进展(图)

监测 卫星遥感 水色传感器

2023/7/17

气候变暖和人类活动双重胁迫下,湖库富营养化和蓝藻水华呈现全球扩张态势,显著削弱了湖库生态服务功能和价值。卫星遥感在湖库环境监测上展示了巨大的优势和应用潜力。目前,MODIS、VIIRS和OLCI等海洋水色传感器空间分辨率较低(~300m),无法满足面积较小的湖库监测需求。随着Landsat-8、Sentinel-2A/B、Landsat-9等中高分辨率卫星的陆续发射,携带的较高质量传感器为高分辨率...

中国科学院南海海洋研究所海洋微生物氧杂蒽酮生物合成研究取得进展(图)

海洋微生物 氧杂蒽酮 生物合成

2022/10/19

中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态重点实验室海洋微生物代谢工程与生物合成研究团队在海洋微生物氧杂蒽酮生物合成机制研究中取得新进展,相关成果于2022年9月14日在线发表于Nature Communications(《自然·通讯》)。

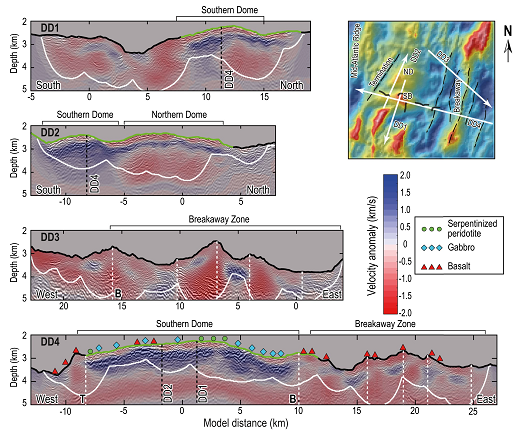

中国科学院南海海洋研究所高精度地震成像揭示大洋核杂岩多期次拆离过程(图)

高精度地震成像 大洋核杂岩 多期次拆离 地球物理

2022/10/19

2022年9月14日,中国科学院边缘海与大洋地质重点实验室研究员徐敏团队在大洋核杂岩形成模型研究上取得新进展,相关研究成果发表在国际地学期刊JGR: Solid Earth(《地球物理研究杂志-固体地球》)上,硕士生张茂传(现在华盛顿大学攻读博士学位)和博士生狄会哲为论文共同第一作者,徐敏为通讯作者。

中国科学院海洋研究所研究揭示黄海海浩及其协同现象过程与机制(图)

黄海海浩 海洋气象 耦合模型

2022/9/13

海洋所李晓峰研究团队融合数种在轨卫星数据对“海浩”现象的相关热力学、生物学以及动力学过程进行了综合观测分析,并利用区域海洋气象ROMS-WRF耦合模型准确模拟出了该现象。研究发现,冬季强寒流诱发的上升流弥补了因气温急剧下降损失的海洋上层热量,海气相互作用使得海面附近的水蒸气接近饱和是产生本次“海浩”现象的主要原因。“海浩”现象发生是由热力不稳定因素所主导的,而非动力因素引导。“海浩”现象的出现通常...

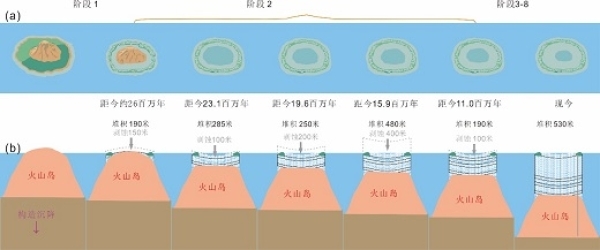

南沙珊瑚岛礁发育演化研究获进展(图)

南沙珊瑚岛 礁发育 演化

2022/9/6

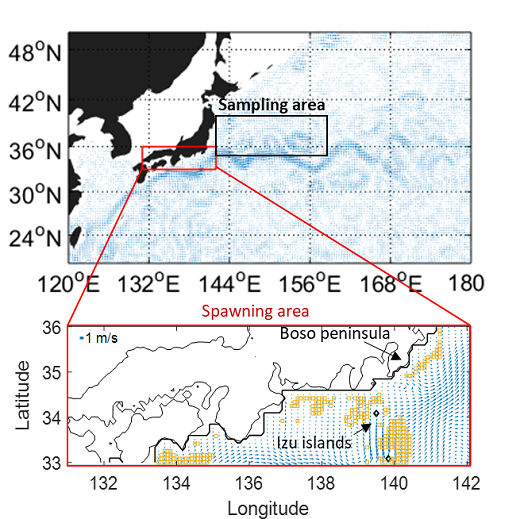

2022年8月22日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)研究员修鹏团队建立了鱼类成长-洄游模型并评估了环境因素对西北太平洋鲐鱼早期生活史的影响。相关研究发表在Progress in Oceanography(《海洋学进展》)上。

鲐鱼为小型中上层洄游性鱼类,广泛分布于我国大陆架及其邻近海域,是西北太平洋主要的经济鱼种之一。在过去数十年间,鲐鱼资源量以及捕捞量均有显著的...