搜索结果: 61-75 共查到“知识要闻 大气科学”相关记录3738条 . 查询时间(3.139 秒)

地球环境研究所利用高分辨率石笋Pb记录揭示亚太低纬地区工业革命以来的大气Pb循环(图)

大气环流 循环 同位素

2024/1/18

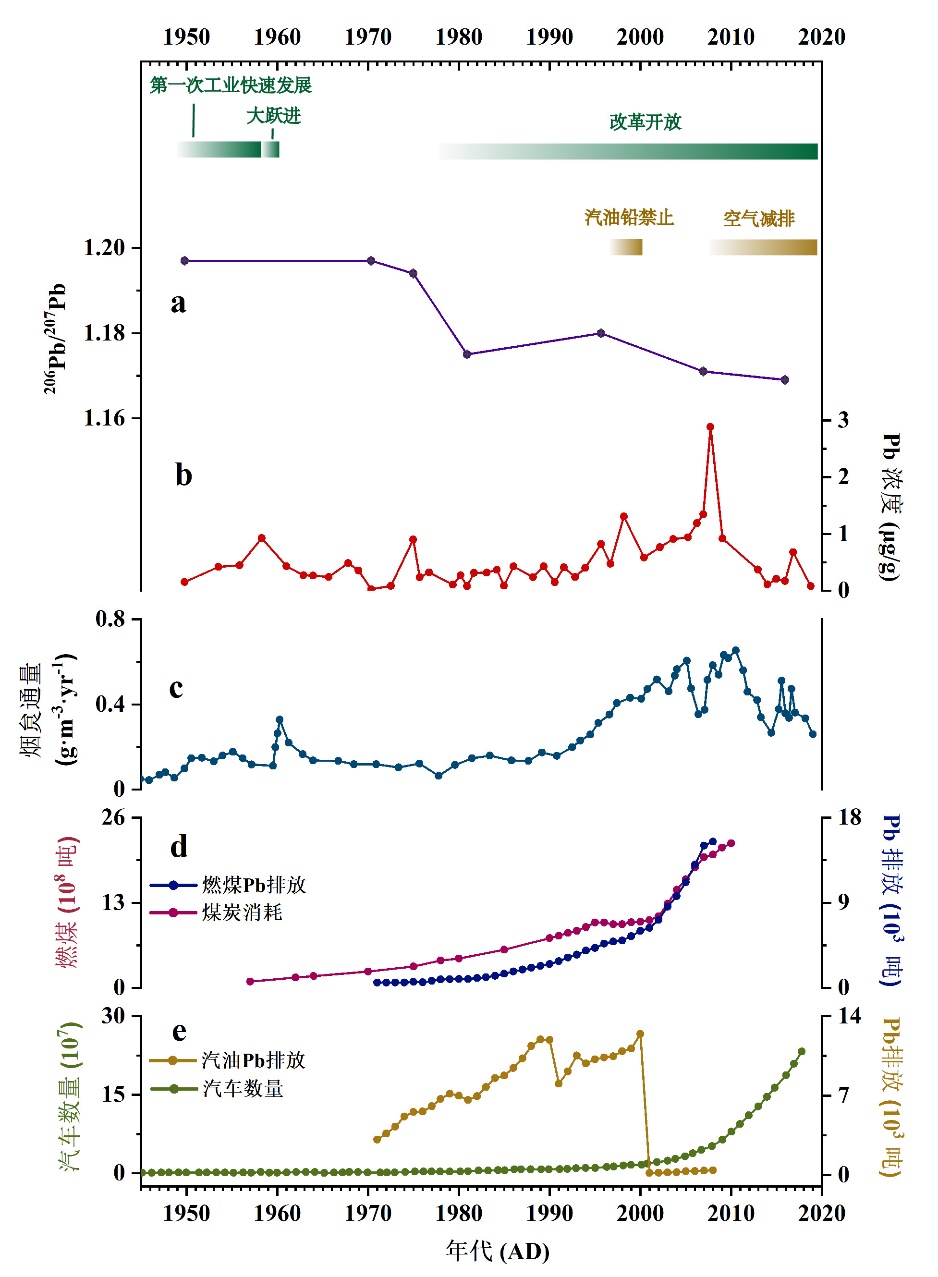

铅(Pb)污染物是环境中的隐形杀手,对生态环境和公众健康(尤其是儿童)具有极大危害。而且,2023年来地质载体中的Pb污染信号也被提议可用来表征人类世。因此,全球Pb循环研究备受关注。目前的Pb污染研究多集中在两极和中高纬地区,低纬地区的Pb循环研究非常缺乏。2023年12月20日,中国科学院地球环境研究所“极端气候事件及影响”团队(EXCEIS)谭亮成课题组领衔,首次基于泰国南部Klang洞和我...

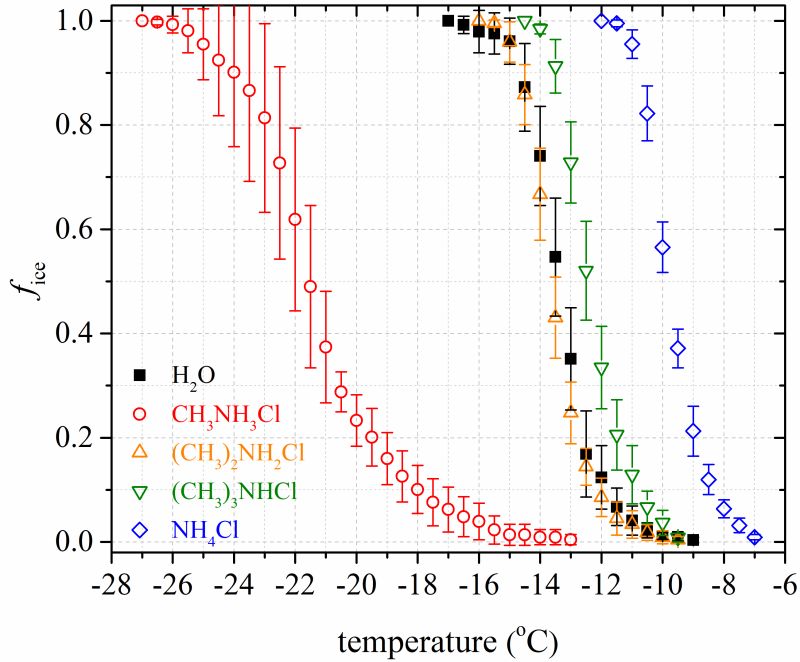

冰晶的形成可显著影响云的形成、寿命和性质,进而间接影响地球系统的辐射和能量平衡以及降水的形成。大气中的纯水液滴需要在温度低于-38摄氏度时才能发生冻结并形成冰晶;冰核颗粒物可使液滴在更高的温度下发生冻结,其中矿质颗粒物是对流层大气中最重要的冰核颗粒物。已有研究表明,溶质可改变矿质颗粒物的冰核活性,但是其微观机制仍不清楚;与此同时,有机胺是大气颗粒物和云滴中的一种重要物质,但其液相反应对矿质颗粒物冰...

中国科学院海洋所研究揭示热带东南亚对北半球高纬快速气候事件的响应机制(图)

气候事件 沉积 同位素信息

2024/1/12

在全球变暖的背景下,海平面上升和极端气候事件是当前人类所面临的两大主要气候问题,然而,热带东南亚地区对此的气候反馈目前仍属未知。为了探究这一科学问题,中国科学院海洋研究所万世明研究团队通过研究西北婆罗海槽CG18孔的陆源沉积物组成和沉积通量的时间序列演化,识别了过去4万年以来它们对海平面变化和古洪水活动的沉积响应,进而揭示了热带东南亚对北半球高纬快速气候事件的响应机制。相关研究成果发表在国际地学期...

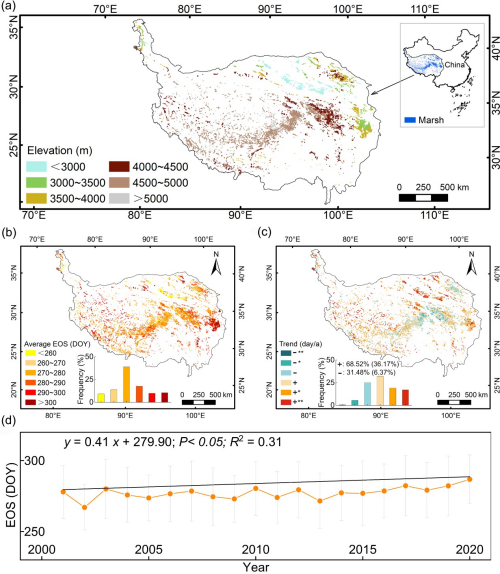

中国科学院东北地理所揭示青藏高原沼泽植被秋季物候对气候变化响应机制(图)

青藏高原 沼泽植被 气候变化 生态系统

2023/12/17

植被物候是生态系统响应气候变化的敏感指标。在全球气候变化背景下,植被物候变化会影响生态系统碳循环和水热平衡过程。作为世界上海拔最高的高原,寒冷干旱的青藏高原植被物候是受温度还是水分主导存在争议。青藏高原分布着大面积的沼泽湿地。沼泽相对充裕的水分条件为进一步揭示上述问题提供了理想的条件。明确青藏高原沼泽植被物候时空变化及对气候变化的响应机制,可为预测区域碳循环、揭示植被与气候变化关系提供科学依据。 ...

耦合模式对于年平均赤道太平洋海表温度的模拟有着很大的偏差,主要体现在赤道中太平洋和西太平洋的冷偏差以及赤道东太平洋的暖偏差。尽管随着模式的发展,赤道太平洋海表温度的模拟有了一定改进,CMIP6模式集合平均历史实验(HIST)的结果表明偏差依旧显著存在。 CAS-ESM2-0作为参与了CMIP6的耦合模式,其历史实验(HIST)结果在赤道太平洋海表温度的模拟偏差和CMIP6模式集合平均的模拟偏差类似...

中国科学院大气物理研究所气候与环境研究: 海陆气协同作用对华北地区夏季高温热浪的影响(图)

气候 环境 土壤

2024/1/15

黄刚研究员团队通过统计分析并利用WRF模式进行多组敏感性试验研究发现,华北地区前期土壤湿度异常与夏季高温热浪的关系受到西太平洋副热带高压(西太副高)强度的影响。当西太副高异常偏强时,其西侧南风携带来自热带海洋的大量水汽至华北地区南部并增加该区域降水,不利于前期土壤湿度干异常的维持,从而限制了前期土壤湿度异常对高温热浪的贡献。相反,当西太副高偏弱时,华北地区前期土壤湿度干异常持续能力较强,有利于局地...

全球变化背景下,极端气候事件越来越表现为多种事件时空交织,形成复合极端事件。相比单一类型极端事件研究,复合极端事件的研究相对不足,但其带来的社会经济影响往往更大。其中一个典型例子是发生在2020年中国东部的洪水-热浪空间复合极端事件,其对当地水资源、农业生产、公共卫生和基础设施造成了前所未有的挑战。在事件复杂动力条件难以模拟且环流对外强迫响应高度不确定的背景下,王君、葛全胜等联合国内外多位科学家针...

中国科学院大气所在西北太平洋大尺度环流型与热带气旋生成研究中获进展(图)

热带气旋生成 海洋观测 大气物理

2023/12/17

由于海洋观测资料匮乏以及热带气旋(TC)生成过程的理论不完善,TC生成预报成为难点。西北太平洋是TC生成频数最高的海域,夏季风环流活跃,TC生成涉及的多尺度相互作用比较复杂。前人基于观测资料的研究表明,在TC生成前期,热带初始扰动对大尺度环流特征尤其敏感。目前,对于西北太平洋不同大尺度环流型中发展与不发展热带扰动的差异未有充分研究。2023年12月12日,中国科学院大气物理研究所研究员陈光华团队对...

中国科学院日冕自转变化的驱动源研究取得进展(图)

磁结构 空间天气学

2023/12/11

中国科学院云南天文台抚仙湖太阳观测与研究基地博士向南彬、国家空间科学中心空间天气学国家重点实验室研究员赵新华,联合云南民族大学教授邓林华等,在日冕整体自转与太阳多尺度磁结构的关系研究方面取得了进展。这一成果对于厘清日冕自转变化的驱动源具有重要意义。相关研究成果发表在《科学报告》(Scientific Reports)上。

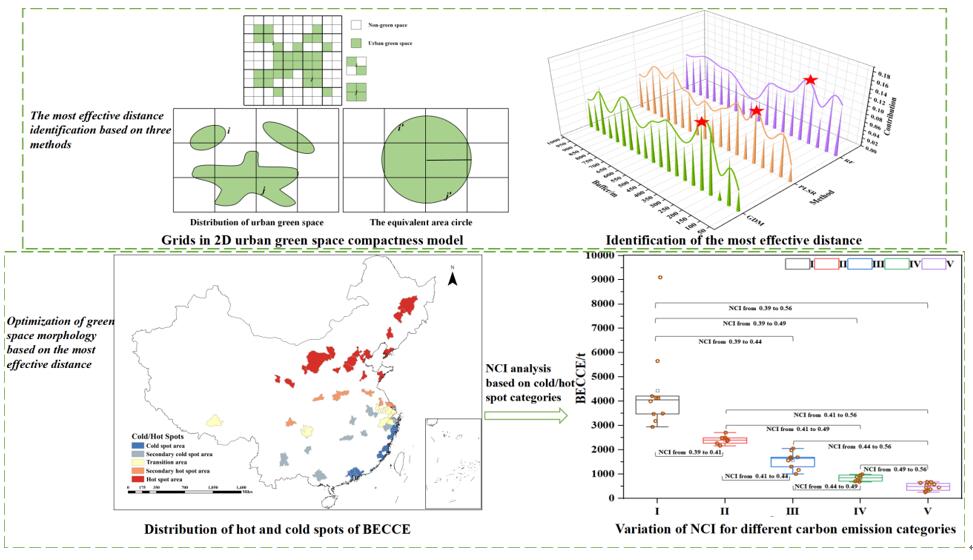

中国科学院城市环境研究所在识别城市绿地紧凑对建筑运行能耗碳排放取得研究进展(图)

识别城市 碳排放 气候

2024/1/16

建筑部门是全球能源消耗和碳排放的主要组成部分。减少建筑运行能耗碳排放(BECCE)可以为碳中和的战略目标做出重大贡献。建筑运行能耗碳排放与微气候高度相关。绿地一直被认为是改善微气候和减少BECCE的自然途径。然而,绿地对BECCE的最有效影响距离和优化配置尚不清楚。

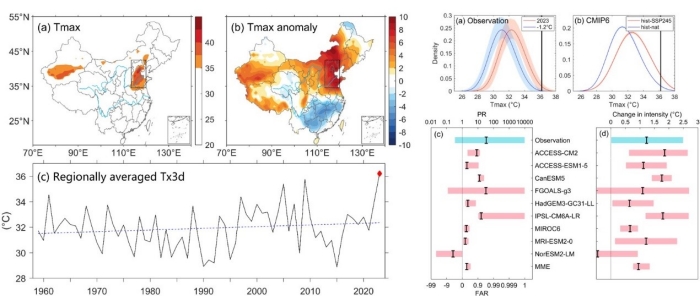

中国科学院大气物理研究所2023年华北破纪录高温热浪事件快速归因及未来风险预估(图)

高温 风险预估 气候

2024/1/15

2023年夏季极端高温热浪席卷华北大地。根据中国气象局报道,2023年6月北京、天津、石家庄均打破了当地观测史上单月高温日数最多纪录。6月21-30日期间,华北地区共有124个国家气象站气温超过40℃。6月22-24日端午节期间,北京南郊观象台连续三天气温达到或超过40℃,为该站观测史上首次40℃三连击。此次高温过程强度强、范围广,对交通安全、人民生命健康、能源供应、农业发展造成不利影响。

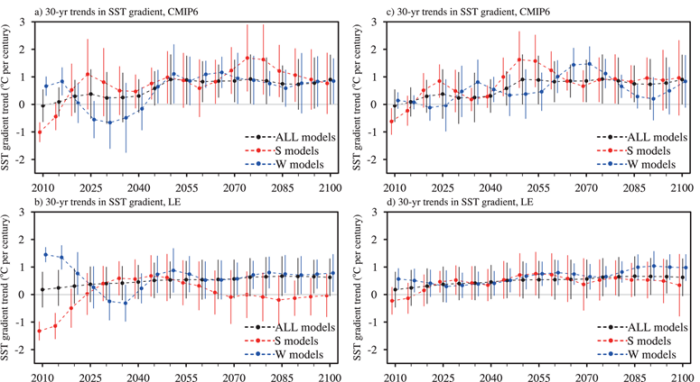

中国科学院大气物理研究所赤道太平洋纬向SST梯度变化偏差分析及未来预估约束(图)

赤道太平洋 分析 热量吸收 气候

2024/1/15

赤道太平洋纬向海表面温度梯度(SST梯度)影响全球平均温度,是全球变暖的起搏器。观测记录显示,2023年12月7日SST梯度增强,显著影响了厄尔尼诺-南方涛动和全球海洋热量吸收。然而,气候模式倾向于模拟与观测不符的减弱趋势。这种偏差可能会降低预估未来SST梯度变化的可信度。因此,揭示模拟和预估SST梯度不确定性的来源及成因,减少未来预估中的不确定性,是气候变化领域的前沿问题。

中国科学院大气物理研究所全球和区域不同温升情景下极端气候及其人口暴露度变化(图)

气候变化 物理过程

2024/1/15

《巴黎协定》提出将全球温升控制在工业化水平前最多2℃的水平,并努力限制在1.5℃。由于气温的空间变异性,全球不同区域达到温升1.5℃或者2.0℃的时间并不一致。因此,全球及区域不同温升情景下,极端气候及其人口暴露度的变化仍然不是很清楚。

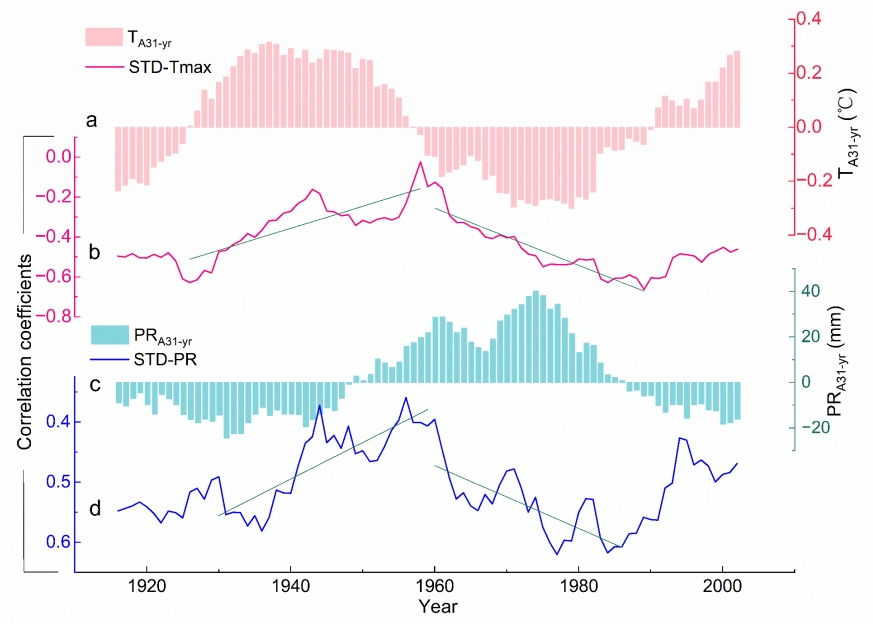

地球环境所揭示我国北亚热带过去200年非夏季水-热配置模式演变及其机制(图)

热配置模式 演变 气候

2024/1/18

我国亚热带地区作为亚洲季风的核心区,全球变暖不仅使其面临干旱威胁,而且持续升温带来的暖冬使非生长季水(降水)-热(温度)条件对树木生长的主导作用日益凸显。但以往研究多关注单一气候要素对树木生长的影响,缺乏对非夏季水-热变化如何影响树木生长的认识。